2020年5月15日、EAAイベント「アーツの再定義」が開催された。新型コロナウイルスの流行に伴い、Web会議サービス「Zoom」を使用したオンラインでの開催となった。

本イベントは5名の報告者に中島隆博氏(EAA院長)が加わるかたちでディスカッションが行われた。中島氏による挨拶のあと、発起人である石井剛氏(EAA副院長)から本イベントの趣旨が説明された。EAAではこれまで、「世界人間学宣言」「世界教養学」といった座談会を開催してきたが、そこで問題となっていたのは、学問分野を人文社会科学と自然科学といったかたちで分けてしまうことの妥当性であった。こうした区分のなかには、人間と自然をあらかじめ異なった領域とみなすある種の「人間中心主義」があるのではないか。このような人間中心主義に陥らないような仕方で「人間」を再定義することが求められている。「人間の再定義」に向けたひとつのステップとして、この座談会では、従来の人間観を形作ってきた「リベラル・アーツ」「アーツ・アンド・サイエンス」といった学問的なカテゴリーを主題とする。これらのカテゴリーを様々な角度から検討することで、「アーツ」あるいは「藝」といった概念の今日的な状況における見直しを行う。石井氏のこのような展望を踏まえ、各登壇者の報告が始まった。

最初に、納富信留氏(人文社会研究科教授)から報告が行われた。納富氏は、自らの専門である古代ギリシャの文献を紐解きながら、現代の「アート」という言葉の語源と「リベラル・アーツ」という教育モデルの由来について語った。私たちがふだん用いる「アート」にあたるギリシア語は「テクネー」である。アリストテレス『ニコマコス倫理学』のような文献にも表れているように、「テクネー」はとりわけ、事物を生成させる制作の技術や知識に対して用いられた言葉であった。次に、納富氏は「自由学芸(リベラル・アーツ)」という考え方の由来について次のように述べた。すなわち、「自由学芸」という教育理念が成立したのは、プラトン、アリストテレスが生きた時代のギリシアではなく、ヘレニズム時代のアレクサンドリアかそれよりもあとのローマであると考えられる。さらに納富氏は、「自由七科」と呼ばれるリベラル・アーツの要件が四科(算術・幾何学・天文学・音楽)と三学(文法学・修辞学・論理学)の組み合わせになったことに対して、はっきりとした歴史的根拠が見つかっているわけではないこと、それらがしばしば後の時代に「ギリシャの理想的な教育モデル」として、実態とは異なっているにもかかわらず広められてきたことにも言及した。こうした研究状況を踏まえると、現代の「アーツ」をめぐる議論に対して「自由学芸」的な理想を持ち出して安易な回答を与えるべきではない、そのように納富氏は結論付けた。

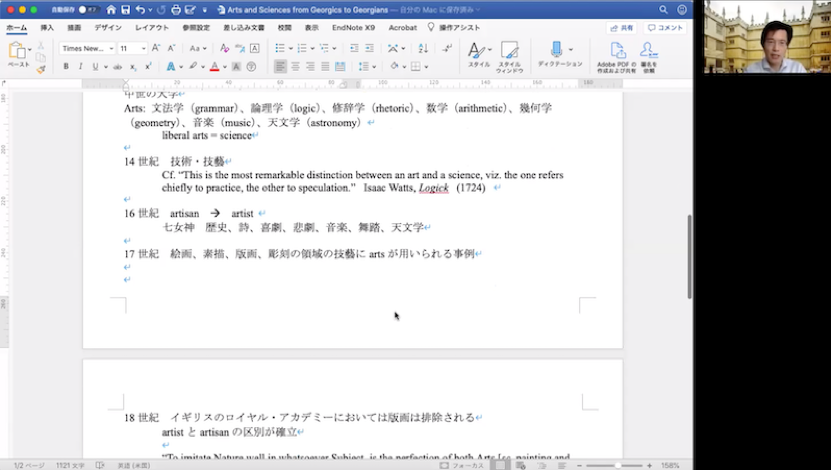

次の報告者は、大石和欣氏(総合文化研究科教授)であった。大石氏は、イギリス研究の蓄積を活かして、「アート」「サイエンス」といった言葉の用法の変化をたどった。現代の英語圏において「アート」という言葉は「芸術」を指すためにしばしば用いられる。しかしながら、16世紀頃に “artist” といった場合には、まだ芸術家ではなく自由学芸に習熟した人を指していた。17世紀頃から、絵画や版画、彫刻といった技芸に対して “arts” という言葉が用いられるようになる。これが18世紀に入ると、ロイヤル・アカデミーによって絵画を描く人は “artist” であり、版画や彫刻を制作する人は “artisan” である、という区別が行われ、現在に通じる用法が見られるようになってくる。対して「サイエンス」はどうかといえば、18世紀頃の「サイエンス」は、普遍的な知を扱う哲学よりも下位の個別的な知の営みとして位置づけられていた。しかしながら、産業革命へとつながっていくこの時代に科学を発展させていった人々は、こうした大学的な知のヒエラルキーをよく理解していたわけではなかった。そうした大学の外での営みのなかで、「サイエンス」はテクノロジーを指すものとしても使われていくようになる。そうして、現代的な「サイエンス」の用法は19世紀の前半に確立したとされる。しかしながら、大石氏はもっと早い段階で「自然科学」を指す「サイエンス」の用法を見出すことができるのではないか、という仮説を述べた。

三番目の登壇者は田辺明生氏(総合文化研究科教授)であった。田辺氏はまず、「知識と技術の拡大によって自然を克服し、人間の自由を拡大すべし」として自然の客体化を推し進める近代的な世界観が限界を迎えている、という認識を共有しよう、という提案から報告を始めた。自然の影響を受けない自由な人間を目指した人類の営みは、人間と自然を分断するのではなく、かえって人間と自然がより緊密に結びついた、誰もが地球環境と無関係ではいられない世界をもたらすことになった。「人新世」(Anthropocene)という概念は、そうした時代の人間と自然の在り方を再考するきっかけを与えるものである。田辺氏がこうした前提をもとに提案するのは、近代的な世界観と結びついた知の概念を問い直し、人やモノを操作するための知(knowing what, knowing how)ではなく、人やモノとのつながりをより豊かにしていくための知(knowing from within)を蓄積していくような総合的アーツを打ち立てることである。このような総合的アーツを考えるうえで、田辺氏は私たちの価値観の中心を「知能から意識へ」と変更することが重要であると語る。「なにができるか」ではなく「いかに生きるか」という問いに答えられるような知、それがこれからの時代に必要であると田辺氏は結論付けている。

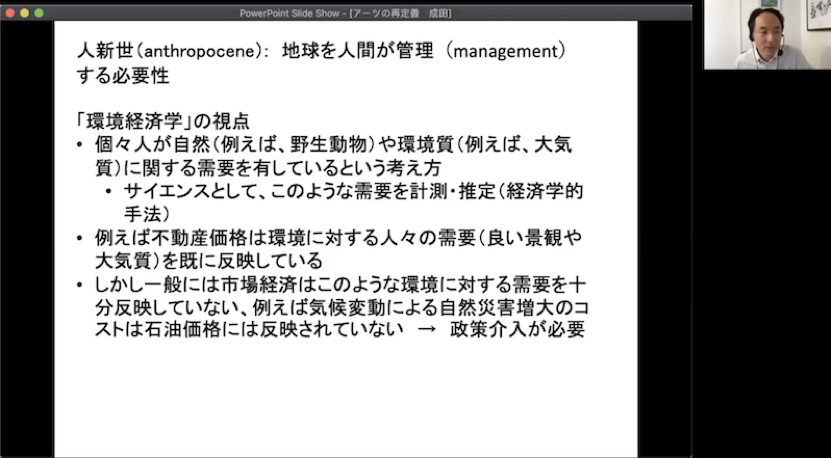

田辺氏による人類学的な見地からの報告のあとには、成田大樹氏(総合文化研究科准教授)によって、環境経済学の見地からの報告が行われた。田辺氏と同じく、人類の活動が、意識的であるかどうかに関わりなく地球の在り方に介入してしまう「人新世」の問題意識を引き受けながら、成田氏は私たちが経済活動を行う際の価値評価の基準にうまく介入しようとする環境経済学の試みを紹介している。環境経済学では、環境に対する個々人の需要を適切に計算し、市場への介入を通して地球環境の保全を実現していく方策を考えていく。その際に用いられるのが「生態系サービス」といった概念である。こうした概念を用いながら、人間の需要をどこまで計算して、どのように市場に介入していくかを考える際に、私たちにとっての「望ましい社会」の指標は不可欠となる。しかしながら、「望ましい社会」がどんなものであるか、地球環境の保護だけを目的として決定することはできない。自由と平等、個人と集団など、人類が人類として活動を続けるうえで重視すべき価値と、人類種の存続を維持するために重視すべき価値をどのように比較衡量していくべきなのだろうか。おそらくこの問いは簡単に答えられるものではない。そのため、あらゆる活動とその帰結を経済的な価値に置き換えて論じるだけではなく、さらに拡張された視野を持って環境経済学はこの問題に取り組まなければならない。現在の環境経済学の課題と取り組みを、成田氏はこのように紹介した。

最後の報告者は、本座談会の発起人でもある石井氏が務めた。石井氏は、単純に「アート」といったときには考察の射程から漏れてしまいそうな、漢字文化圏における「藝」の概念の説明から「中国哲学における「アート」の問題」を提起した。元来、「藝」とは植物を植え、栽培することを意味する言葉であったとされている。その適用範囲は、「六藝」という言葉に表れているように、様々な教えを取り込みながら拡張していくことになる。やがて、「藝」は人間の身体的諸活動へと結びついて学問的なレベルまで抽象化されていくことになる。こうした由来を踏まえれば、「藝」とは自然と人間の関わりを広くその射程に収めるような概念であることが分かる。そうした前提を確認したうえで、石井氏は20世紀の中国における「自然」と「人間」の関わりについて、いくつかの文献を扱いながら考察している。たとえば李沢厚はマルクス主義を美学的に解釈し直すことによって、「自然の人間化」と「人間の自然化」が周期的に繰り返されるなかで、中国独自の文化的・心理的な構造が醸成されていったと論じている。とはいえ、決してそのような認識ばかりが受け容れられているわけではなく、一枚岩ではなかった。そうした変化のなかに石井氏は、既存の欲望を危機に対してそのつど調整・適応させ、あわよくば転換していこうとする中国的な傾向を指摘している。

すべての報告者が発表を終えたあとは、登壇者全員によるディスカッションと、聴講していたEAAスタッフからの質疑応答が行われた。報告者のさらに深い思考を誘発するような質問も向けられ、非常に有意義な対話の場になっていたと思われる。これまでの座談会で提起された問いが「アーツの再定義」という問いかけになって今回のような対話の場を切り拓いたように、本座談会の登壇者や聴講者のそれぞれに新たな問いが芽生え、次のイベントへと継承されていくことが望まれる。

報告者:田村正資(EAA特任研究員)