2025年7月11日(五),EAA學術前瞻講座「邁向30年後的世界——教養的變化,變化的教養」於駒場校區18號館大廳舉行。本系列講座的最終場,邀請了EAA院長石井剛教授以「何謂「文理融合」——腦化社會的教養」為題進行演講。

透過探究「文藝」與「文」,「理」等詞彙的源流,石井教授引領聽眾思考,在被稱為「腦化社會」的當代社會中,「教養」的重要性及其所蘊含的可能性。石井教授首先指出,本校「教養學部(College of Arts and Sciences)」的命名,涵蓋了近年政府所倡導的「綜合知識」中所缺乏的「文藝(Arts)」的面向。「文藝」是將充滿偶然性與不確定性的世界具象化的方法,而「科學」則是從其中分化發展而來。然而在現今的社會中,唯有「科學」的價值被不斷膨脹,「文藝」則被視為學術上的剩餘並遭到邊緣化。

石井教授透過回溯「科学/理」與「文/藝」等詞彙在歷史上的交錯與斷裂,重新審視「科学/理」與「文/藝」之間的關係。在古希臘的語境中,「文藝(Art)」一詞的語源為「技術(technic)」,和「技術/技法」是為相互關聯並包涉的概念。由此可知,「文理融合」是從古代希臘的語言傳統綿延下來的概念。

石井教授接著回歸東亞的語境,追溯在複雜錯綜的歷史脈絡下「文/藝」與「理」所指涉的意涵的變遷。在《六藝》中,「藝」一詞的語源亦同時涵蓋技術與知識兩個層面。在《說文解字》中,「文」與「理」所指涉的意涵相近,皆蘊含「世界的秩序」或「紋理」等涵義,皆可被理解為「肌理(pattern)」。

隨著宋代儒學體系的建構,「理」被賦予了新的意涵,轉而指涉「使萬物得以成立的原理」,並與原有的語義產生分歧。朱熹對「格物致知」一詞所進行的詮釋,更是把「理」闡釋為「真理」或「原理」,此一觀點亦成為現代科學觀念的基礎之一。綜觀上述,「理」指涉「自然科學」,並作為一獨立的領域;「文/藝」被壓抑為次要的、「科學的殘餘」的構圖,是極為晚近才出現的思考。

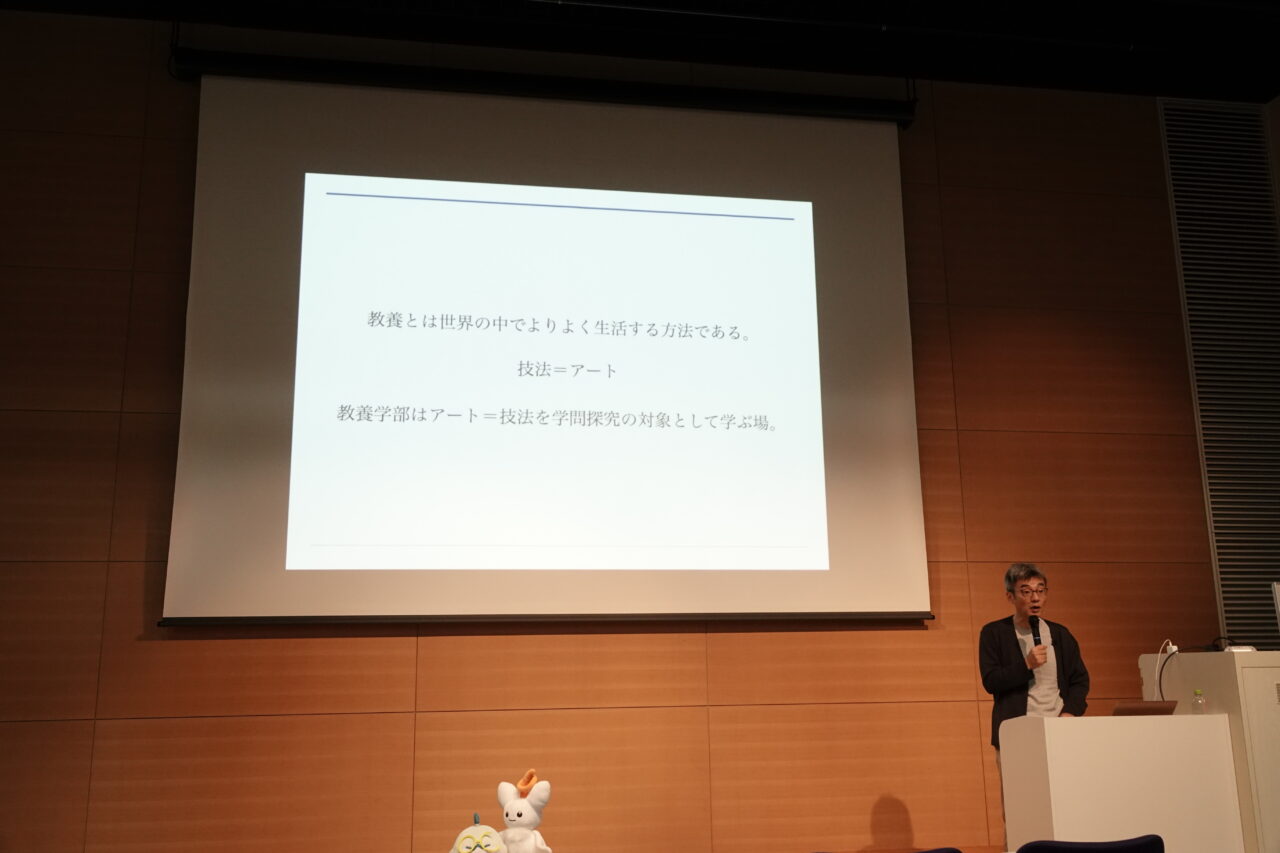

最後,石井教授闡述了「教養學部(College of Arts and Sciences)」所帶有的可能性。保有「藝術」一詞的「教養學部」,是為得以將「藝術/技法」作為學術探究對象的場域。此外,「教養」一詞的語源來自於拉丁文的「文化(culture)」及「耕作(cultivate)」,意指耕耘、滋養世界的智慧,也就是「文藝(art)」的技法。因此,大學除了持續作為探究科學的場域外,亦應同時重視「教養」的價值與意義,引領學生肯定並接納充滿偶然性與不確定性的世界樣態。

演講結束後,學生與石井教授一同回顧了本學期總計十三場的學術前瞻講座的內容,並就「藝術/技法」於校園中的具體實踐可能性,「教養」與「幸福」間的關係等課題,展開了深刻的討論。

報告者則欲進一步思考,是否能藉由「文理融合」的「教養」累積,對抗當前社會中急速蔓延的排外主義與國族主義思潮。排外主義的興起與情感的政治動員密不可分:人們將自身在經濟與生活層面所感受到的不穩定,轉化為對「外來移民」或「外國人」的威脅想像,並藉由引入「主體=國家」正遭受「他者」威脅的話語體系來維繫其穩定性與整合性。在此脈絡下,若將「教養」積極納入教育現場與日常生活的實踐中,或許能相對化人們對可預測性與評價主義的執著,並培養對於處於不同處境中的「他者」的想像力。「教養」不僅使我們得以認識這個世界本所充滿的不確定性,也促使我們理解移民與外國人等「他者」同樣面臨不穩定的處境,為我們開啟重新思考與審視「世界」樣貌的可能性。

報告者:魏韻典(EAA研究助理)