2024年10月30日,由东京大学东亚艺文书院主办的艺文学研讨会——“文人与艺术”,在东洋文化研究所大会议室隆重召开。此次盛会不仅邀请了东洋文化研究所的三位研究人员,还特别邀请了三位在琴学与文人画等东亚文人文化领域具有深厚造诣的中国学者,共同就文人及其艺术的多元议题展开深度对话。会议由东京大学东洋文化研究所的柳干康教授担纲主持,发言环节采用日语与中文双语进行,并由成城大学兼职讲师孙爱琪与东京大学人文社会系研究科博士生胡智敏担任中文发言的翻译工作。当天,一直大力支持EAA发展的潮田洋一郎先生(EAA名誉会员)及其友人佃一辉先生也莅临会场,共计有40人参加了本次研讨会。

研讨会拉开帷幕之际,东京大学东洋文化研究所所长中岛隆博先生发表了热情洋溢的开幕致辞。

随后,东京大学东洋文化研究所的田中有纪教授带来了题为“嵇康古琴理论中的自然与人(嵆康の琴論にみえる自然と人間)”的精彩报告。田中教授深入剖析了嵇康如何通过古琴这一媒介,精妙地展现出人与自然之间的和谐共生。她强调,嵇康视琴音为激发内心情感与德性的重要力量,并高度赞扬了“中和”这一调和理念的深远意义。在嵇康看来,琴音所带来的调和不仅能够舒解人内心的情感枷锁,更能够通过琴与天地的共鸣,实现自然与人类的完美融合。田中教授进一步阐释道,琴作为一种情感表达的艺术手段,其深远意义在于能够与自然秩序和谐相融。

紧接着,中山大学的曹家齐教授以“中国古代逸民琴曲之特征及其演变(中国古代逸民の琴曲の特徵とその変遷)”为题,系统梳理了逸民在中国历史长河中的角色及其深远影响,并着重阐述了逸民文化在文学、绘画和音乐领域的独特表现。他深入剖析了逸民文化在社会和文化层面备受推崇的缘由,并通过生动具体的案例,展现了早期逸民琴曲的独特魅力以及宋元以来逸民琴曲的演变轨迹。

东京大学东洋文化研究所的塚本麿充教授则以“禅宗绘画传统下的八大山人(禅宗絵画伝統のなかの八大山人)”为主题,深入探讨了明末清初画家八大山人如何在继承禅宗绘画传统的基础上,创造出独树一帜的“禅”意境。塚本教授指出,八大山人的作品不仅彰显了他的个性风采,同时也深受禅画传统图像的影响。他通过多幅作品,生动展示了作品与观赏者之间互动生成的意义。

北京语言大学的朱天曙教授则以“文人画的精神追寻:齐白石是如何师法石涛的?(文人画の精神と追求:斉白石はいかに石濤に学んだのか)”为题,深入剖析了近代中国文人画家齐白石如何传承并发展石涛画风的过程。朱教授通过齐白石的日记和诗文,生动阐述了他对石涛的深刻理解,并揭示了齐白石创作中的三个显著特点及其背后的思想传承。他展示了齐白石如何从石涛的精神世界中汲取灵感,并为文人画赋予新的价值。

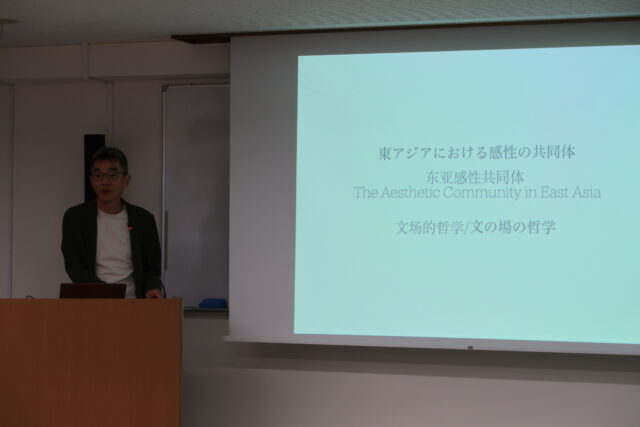

东京大学东洋文化研究所的石井刚教授发表了题为“何处是山水?——亚洲跨区文物流动与情趣互动(山水はどこか:文物のアジアにおける地域横断的流動と情趣連鎖について)”的演讲。他深入探讨了东亚地区感性与艺术的交流与共享,指出文学与艺术作为传递情感与友谊的桥梁,构建了一个跨越东亚区域的“文化之场”。通过陶渊明和八大山人的思想,石井教授进一步阐述了文学与艺术在美育方面对东亚的深远影响,并提出了通过文学艺术的“情趣”形成的“东亚感性共同体(The Aesthetic Community in East Asia)”的概念。

北京大学的渠敬东教授则带来了题为“郭熙的人文世界(郭熙の人文世界)”的报告。他以山水画巨匠郭熙的作品及其思想为切入点,深入分析了宋代文人如何通过艺术展现其独特的自然观。渠教授详细解读了郭熙《林泉高致》中的“三远法”,指出这一方法不仅深刻揭示了山水画的内在精神,更体现了文人理想中“庙堂与林泉”的和谐统一。在郭熙的画作中,自然与人类实现了精神上的完美融合。

在讨论环节中,讨论以潮田洋一郎先生的评论为引子,广泛深入地探讨了文人文化的当代价值及其重新诠释的潜在空间。潮田先生巧妙融合整个研讨会的主旨,阐明了文人文化所蕴含的普遍价值及其在现代社会中不可或缺的重要地位。同时,与会者积极抛出与各位发言紧密相关的问题,发言人们则依据各自的研究领域和成果,分别给予了详尽而富有洞见的回应。

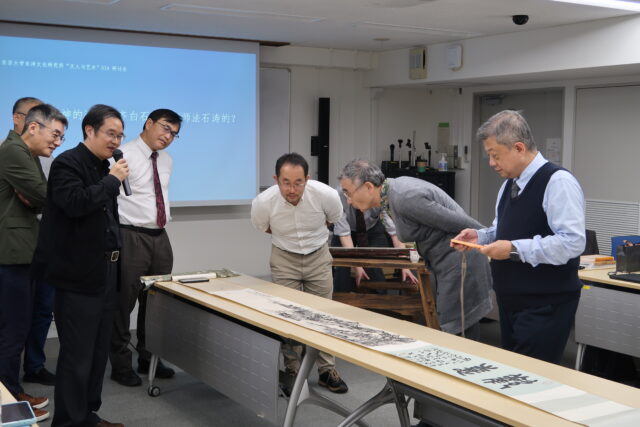

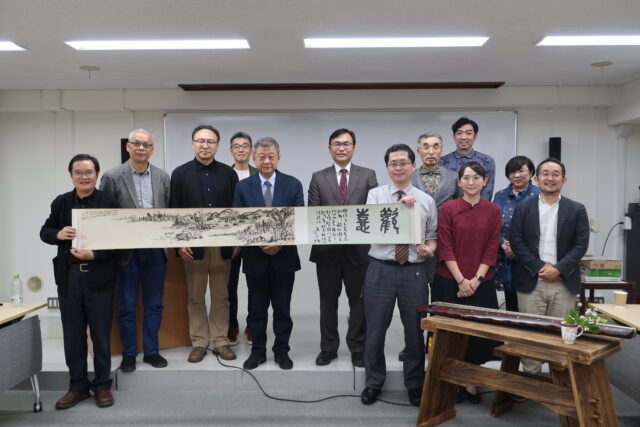

本次研讨会为中日学者搭建了一个交流互鉴、深入探讨东亚文人文化中艺术角色及其深远意义的宝贵平台。报告内容紧扣古琴与文人画两大主题,重新审视了自然与人类的和谐共生、感性的相互交织以及文人精神与艺术的价值所在。田中教授还特意携带自己的古琴莅临会场,为研讨会增添了一抹典雅的文化气息。在休息时间,田中教授与曹家齐教授分别弹奏了琴曲,悠扬的琴声让在场的每一位听众都陶醉其中。此外,朱天曙教授还带来了自己的书画作品《渴笔山水卷》(尺寸18cm×360cm、纸本水墨),并将其慷慨赠予东洋文化研究所。这种融实地演奏与作品展示于一体的报告形式,让与会者深刻感受到了东亚感性共同体的无限潜力以及文人文化的丰富魅力。

报告人:伊丹(EAA特任研究员)