2021年5月21日(金)、6回目となる学術フロンティア講義がオンラインで開催された。今回は朝倉友海氏(総合文化研究科)による「悪をめぐる三つのパラドックス」がテーマであった。朝倉氏は、哲学、特に東アジアの思想を専門とする。

講義は、善と悪の価値は反転し得るという発想が、古今東西の様々な思想のうちに見出せるという指摘から始まった。例えば、シェイクスピアの『マクベス』には、「きれいは穢い、穢いはきれい」という台詞がある。また、荘子の「斉物論」の中にも「善いことによるのは悪いことによること、悪いことによるのは善いことによること」といった議論が見られる。そこから講義は、善悪に関する3つのパラドックスをめぐって進められた。

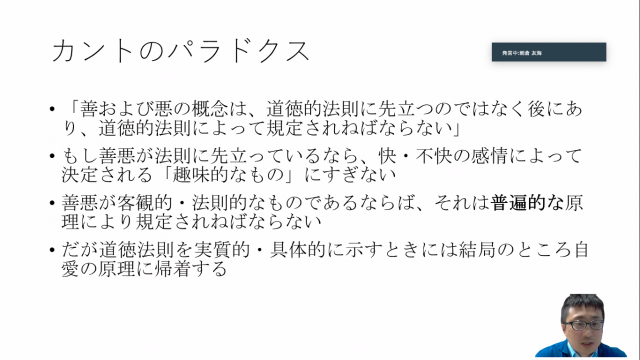

まずは、「良いは悪い」=「善は悪である」というパラドックスである。朝倉氏はカントの学説を用いながら議論を切り出した。カントは常に、自分が道徳的に完全であると思い込む「道徳的狂熱」を批判対象とした。彼の『道徳形而上学原論』によれば、「同情心に富む人の行為が道徳的価値をもつわけではない、むしろ同情心に欠ける人が義務感から行う行為に道徳的価値がある」。人類の歴史を見ると、善のふりをしてなされた悪も広く知られている。例として、朝倉氏はアドルノ・ホルクハイマーの『啓蒙の弁証法』を取り上げた。「啓蒙された文明が、現実には未開・野蛮へと復帰する」というテーゼに示される善悪の転化可能性は、20世紀の近代史が残した最も重要な示唆とも言える。

次は、「悪いは良い」=「悪はむしろ善」というパラドックスである。カントの理論と対照的に捉えられたのはニーチェの道徳観である。朝倉氏によれば、ニーチェは道徳には二種類の起源があると主張した。一つは、騎士的・貴族的な評価様式である。これによって、優れていることが「良い」と信じ、低劣・下衆であるのが「悪い」と判断される。もう一つは、「惨めなる者のみが善き者である、貧しき者、力なき者、卑しき者のみが善き者である」とするものである。この逆転的な様式は、「復讐的」とも呼ばれる。この復讐的評価様式は、己を脅かす他者への恐れと増悪を原理とするものであるとして、ニーチェは批判的な態度をとった。一方、朝倉氏はニーチェの具体的な論説より、彼が提唱した「系譜学」的な方法に注意を促した。すなわち、ある善悪の評価様式それ自体の、社会的、文化的由来を考察しなければならないのである。

最後に、3つ目のパラドックスは「良いは悪い、悪いは良い」である。つまり、存在論の観点から見れば、善と悪は等しいものでしかない。ここでは、朝倉氏は主に東アジアの思想から考察を行った。その代表として取り上げられたのが、「天台性悪論」である。これは、「仏」は悪を根絶せず、むしろ悪によく通じるものとする論であると、朝倉氏は要約した。言い換えれば、悪を滅ぼそうとするのではなく、悪を理解してこそ自由になれる、とするものである。その延長線上で、朝倉氏は「悪の陳腐さ」にも言及した。悪を特殊なものと認識して、憎めば安心するという考え方こそ大きな落とし穴である。アーレントが論じた凡庸な悪が最も鮮明な例であることは言うまでもない。

善悪の転化可能性は、必ずしも歴史的な相対主義を導くものではない。むしろそれをヒントとして、常に善とは何かを考え、未来に向かって「賭ける」ことが重要であると、朝倉氏は結論付けた。

報告:黄秋源(EAA リサーチ・アシスタント)

リアクション・ペーパーからの抜粋

(1)非常に勇気のあふれるお話でした。これからどうしたらいいかという方針は無いけれど、直感に従って、というところが心に残りました。また、悪が善に・善が悪になる可能性があるからこそ、評価方法自体を考える必要があるというのは新たな知見でした。直感というのは、難しいですが、私としては変化していくものだと考えています。様々な経験を経て、自分の中で直感の感じ方が変わってくるのでは無いかと思います。その感じ方を磨いていくために、日々学んでいるのだと思います。そのなかで、悪に手を染めないということは、善悪の区別が様々ということがある為に、意外と難しいのかもしれないと思いました。勇気を持って、しかし注意深く進んでいきたいです。(文科三類2年)

(2)自身は国際関係論を先行しているのですが、国際関係についての哲学的・思想的立場としてリアリズム・リベラリズム・コンストラクティビズムの大きく三つが発展させられてきたと学びました。ご講義いただいた中で出てきました、「良いは悪いである」という文言にリアリズムを、カントの形式主義としてご紹介いただいた「善悪は法則により規定される」という部分にコンストラクティヴィズムを、悪いは良いである、という文言にリベラリズムの原点を感じ、自身の専攻との共通性からまさに「越境する知性」の原点を見たように思いました。国際関係論を学びながら、リアリズムとリベラリズムが相異なるものでありつつも、違いがわからなくなってしまうことがありましたが、「いいは悪いで悪いはいい」という善悪の等さという観点を示してくださったことで、これまで腑に落ちていなかった部分が少し明瞭になったように感じます。ご講義いただきありがとうございました。(教養学部3年)

(3)質疑応答の時間、「理性の声を聞くにはどうすれば良いのか」という私の質問に対する答えの一つとして、「見識を広めること」という答えをいただきましたが、見識を広めるということは、さまざまな視点・可能性が検討できるようになる一方で、一つの事柄・行動に伴う多くのリスクや不確実性を知ることでもあると思います。(私の疑問自体も、「理性」という言葉の不確実性、あるいはその言葉を用いることに伴うリスクを恐れた結果生み出されたものだったのかもしれません)。もちろんある程度の慎重さは欠かせませんが、それが行きすぎてしまった結果、ある種の相対主義に陥ってしまったり、過度に縮こまった、当たり障りのない思考しかできなくなってしまったり、という事態も起こり得ます。

そのような中にあって、「理性の声を聞くという行為は常に「賭け」である」という言葉は、様々な可能性を徹底して吟味した上で、それでも最後まで残る(ある意味で学問に構造的に内在する)リスク・不確実性を、直感に基づく「賭け」によって乗り越えて行動に移すという、知性のあり方の一つの可能性を示していたように思います。このような「行動する知」のあり方は、安楽椅子に収まっていては決して完成しません。「知性を磨く」という言葉が、必ずしも「書物と向き合う」「部屋の中で思考する」ことだけを意味するのではないのだと気づかせていただきました。(教養学部3年生)