2025年6月13日(金)、EAA主催の学術フロンティア講義「30年後の世界へ――変わる教養、変える教養」第9回が駒場キャンパス18号館ホールで開催され、李猛氏(北京大学)が「孤独者的教育:技术世代的生命体验与世界图景(孤独者の教育:技術世代の生命体験と世界イメージ)」と題して講義を行った。

李氏は、リベラルアーツ教育を展開する元培学院に所属している。本講義では、近年中国で急激に顕在化している研究型大学の問題点と、これに対する元培学院の取り組みが説明された。

中国では、学術研究と高度な研究人材の育成を主な目的とする研究型大学が、近年急速に発展している。これらの研究型大学では、研究業績が最も重視されるため、学部の段階から専門的な学術的訓練が行われている。大学生は早い時期から専門分野をしぼり、研究能力やスキルの習得を目的とした教育を受けなければならず、同時に激しい競争・選抜にさらされるようにもなる。近年の中国の流行語に「内巻(不条理な内部競争)」という言葉があるが、学部教育にも「内巻」が起こった結果、学生たちは競争を勝ち抜くために成績(GPA)ばかりを気にするようになっているという。李氏は、このような学習環境の最大の問題点は、学生たちが孤独になってしまうことにあると強調した。厳しい競争下では、学生たちは、大学で感情的に支え合えるような「学びの共同体」を持たないまま、孤独に学ぶよりほかはない。孤独な学びは、知識の獲得などによって認知能力を伸ばすことはできても、非認知能力を向上させることはできない。現状の研究型大学の学部教育は、学生が生き生きとした経験を得て、豊かな感情を育み、自己の人格を完成させることを妨げる側面がある。

これに対して、元培学院は、学生の学際的な学びと共同生活を重視する。元培学院の学生は、多様な分野の講義を自由に選ぶことができ、また寮での共同生活では、様々な交流の機会が用意されている。李氏は、学生たちが豊かな人間的つながりの中で、一人一人が自分の人格を完成させることが学部教育の意義であると述べた。

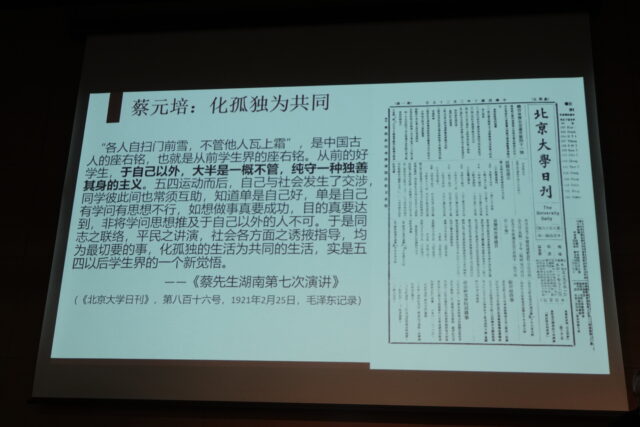

元培学院の名は北京大学の学長であった蔡元培(1868-1940)に由来する。蔡元培は五四運動後、学生たちの変化を「孤独を化して共同と為す(化孤独為共同)」と表現した。自らのことだけを気にする、独善的だった学生たちは、社会と関わり合いを持ち、同窓生たちと協力するようになったと蔡は述べている。この「孤独を化して共同と為す」は今、元培学院の核心的な教育理念になっている。

報告・写真:新本果(EAAリサーチ・アシスタント)

リアクション・ペーパーからの抜粋

※今回非常に印象深かったのは、多くの参加者が、進振り制度やコロナ禍のオンライン授業、サークル活動、アルバイトなど自分自身の大学生活での経験をもとに、東大の教育を考察していたことである。北京大学や元培学院の事例は、決して他人事ではなく、東京大学も取り組むべき課題であると感じた参加者が多かったのではないだろうか。(報告者より)(1)中国の大学の過度な成績重視・競争状態を聞いて、程度は全く違うが東京大学の前期過程と似ている点があると思った。一方で元培学院のシステムは駒場の教養学部をさらに発展させているような印象を受けた。東大の前期過程では学術系のサークルに入らないと、他の学生と知的交流を持つ機会が少ないように思うため、前期過程の教養学部の意義をさらに実現するために、元培学院は一つの参考例になるのではないだろうか。前期過程が後期課程への選抜となる以上、成績で評価することは避けられないと思うが、進学選択に本人の志望動機書を追加したり、必修科目により教養的な科目を追加したりする必要があると思う。このように、進学選択に成績だけでなく本人の意欲を測る基準を導入してほしい。また、学生間の交流を促進するような授業、座学だけでない授業の形を模索する必要もあるのではないだろうか。全学自由ゼミナールがそうした役割を果たしているのかもしれないが、テーマが絞られているため、進路を決めかねている学生でも参加しやすいような授業があればと思う。そして、孤独についても思い当たる節があった。サークルがない日だと、大学に行っても座学が中心のため、ほとんど誰とも話さずに一日が終わることがある。孤独とまではいかないが、交流の少なさに寂しさを覚えることもある。休み時間の交流はどうしても遊びの方向に向かいがちであり、そのなかで知的交流を作ることは孤独を癒すだけでなく、今回の授業でも述べられていたような、将来の創造的なビジネスや人間関係につながると思った。

– 教養学部(前期課程)・1年

(2)今回の話は、私としては弊学にも当てはまる問題として大変興味深く聞かせていただいた。長年住んでいた米国から帰国し、コロナ禍真っ只中の2020年に入学した私としては、常に大学生活の中で孤独を感じてきたし、米国で進学した友達に比べて自分の学びに充実感を感じられないように思い、精神を病んだ時期もあった。大学での学びに失望感を感じたと言ってもいいだろう。高校の頃の方が、自由に意義のある学びをできていたと、特に前期課程に所属していた時は感じていた。北京大学ほどの競争性の高さはなかったかもしれないが、それでも進学振り分けのための授業選択、名ばかりの教養教育、薄く表面的にしか授業を受けられない仕組み(私のイメージしていた、「少数の講義を時間をかけて密に受講する」海外でよくあるアプローチとは違い、とにかく関連性も何もない授業を膨大な数を取るというアプローチが主だったため)が理想と異なっていた。その上オンラインで完結の授業、オンラインでしか活動できない課外活動。とてもじゃないが有意義な人間関係を築くことはできず、今振り返ってみても私の大学生活の最初の2年ほどは辛いものだったと感じる。

今回、先生がお話した内容や課題とはずれているのは承知しているが、それでもやはり孤独・教育の性質・人間関係の希薄さ・人間的成長の機会の少なさという意味では、東大も同じ問題に直面していると思う。一般社会から見て、東大生が人間的に関わりづらいとされることが多いのは有名な話だろう。もう卒業間近の私は、大学で満足に人間関係を構築できなかったことについては半ば諦めている節があるし、これから作れる関係に注力しようと切り替えてはいるが、やはりこれは現在所属している学生・これから入学する学生のことを考えても、真面目に取り組むべき問題だと思う。(つらつらと書いている中で、教養教育の性質に対する不満、関係構築の機会の少なさ・そういった経験が軽視されている現状に対する不満、教育形態・教育の評価方法に対する不満などあらゆる要素がごちゃ混ぜになっているのは申し訳ないが許していただきたい)

これを考えるにあたって、立てるべき問いは何か。私は、「東大らしい(教養)教育」を、形骸化しない形でどのように実現し、そしてそれを元にどのように生徒を評価するべきか、という問いを立てたいと思う。

今回の話は中国の大学における問題についてだったが、日本の、というか東大の、問題点は何か、と考えたときに、やはり人間的成長や他人との関係形成が大学教育(の少なくとも学習到達度の評価段階)において重視されていないことと、教養教育が制度としてうまく機能していないことのように感じた。しかし同時に、進学振り分けがあることは東大の強みでもあるし、進学振り分けにおいて公平な判断を下すためには前期課程での成績を参照せざるを得ないことも理解できる。となると、意味のある教養教育と、東大の強み・良さをどのように両立できるか、が重要なのだと思う。

私はこれにアプローチするにあたって、まずは純粋にもっとリソースを投入すること、そして今回の北京大学のような、世界の他の大学のやり方から学びを得ることが大事なのではないかと思った。しかし、(これまでの私の文章からはそう感じられたかもしれないが)米国などの大学のやり方をそのまま輸入すればいいと思っているわけではないし、むしろそうすれば東大独自の強みが失われてしまう部分も大きいと思う。欧米の大学も全くもって完璧とは言えない。そういった意味で、文化的背景も比較的近しく、直面している問題もより似ているアジア圏の大学と知見を共有し共にこの問題に立ち向かっていくことは、とても重要なのかもしれない。授業では大学の「学びの共同体」としての性質が強く打ち出されていたが、大学自体も同じように、複数の大学を巻き込んだ一つの「共同体」を成し協働してみれば、得られるものは多いように感じる。

– 教養学部(後期課程)・4年以上