2025年6月27日(金)、第11回学術フロンティア講義「30年後の世界へ――変わる教養、変える教養」が、駒場キャンパス18号館ホールにて開催された。今回は総合文化研究科の王欽氏を講師に迎え、「教養と政治哲学――レオ・シュトラウスを手がかりとして」と題した講義が行われた。

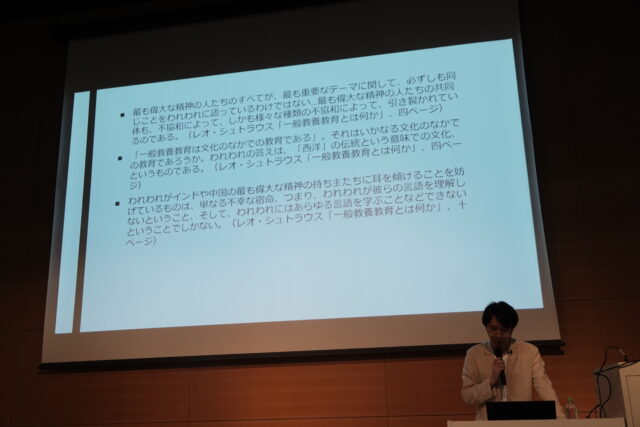

これまでの学術フロンティア講義では、教養の本質が単なる知識の習得にとどまらないことが一貫して主張されてきた。王氏は今回の講義において、レオ・シュトラウス(Leo Strauss)の著書『リベラリズム―古代と近代(Liberalism Ancient and Modern)』に収録されたエッセイ「一般教養教育とは何か(What is Liberal Education?)」を解説しつつ、教養のあり方について考察した。シュトラウスによれば、教養とは「文化の中での教育」を意味し、精神の能力を耕し育てることを目的とする。それは人間の美徳と深く関わっており、教養を身につける核心は、「最も偉大な精神の持ち主」による経典を、ソクラテス的態度で注意深く読むことにあるという。すなわち、経典の時代背景や著者の意図を考慮しながら、自身の偏見を取り払い、テキストと真摯に対話する姿勢が求められる。ただ受け入れるのでも、ただ否定するのでもなく、自身の属する社会の思想や現状と古今の経典の思想とを往復しながら、独立的に考察すること。そうした営みによってこそ、新たな価値を構築するための積極的な教養が正しく身につくと指摘した。

さらに、シュトラウスは教養と民主主義の関係についても論じている。彼は「普遍的貴族性(Universal Aristocracy)」を、民主主義社会の理想と位置づけた。すべての成人が高度に理性を発達させ、貴族的な精神性を持つことで、最も合理的な社会が実現されるという構想である。しかし、王氏はこの表現をシュトラウスによる皮肉と捉え、現代の自由民主主義社会はその理想からは程遠く、むしろマス・ドミネーション(大衆支配)にすぎないという彼の真意を指摘した。シュトラウスが真に重視したのは、私たちが経典を能動的に読み解くリテラシーを身につけ、日常生活における経験を反省的に整理しながら、社会の重要な課題に主体的に向き合う姿勢である。そうした実践によってこそ、現代民主主義社会の陳腐さに対抗する力が育まれるのだと述べた。

相対主義や多様性が称揚される昨今の社会において、シュトラウスの主張は、非自由主義的教育の対極に位置する。現代社会は一見、多様な文化が共存する環境に見えるが、大衆文化は企業によって制御され、「多様性」もスローガン的に掲げられているにすぎず、その内実は表層的なものにとどまっていることは否定できない。私たちは伝統に異議を唱える勇気を持つべきだが、それは根拠のない反発であってはならない。多様性を語るだけで、その内実が伴わないことは危険である。それを避けるためには、異なる思想に真摯に向き合い、古今東西の経典を読み、他者と語り合い、自らの経験と照らし合わせて深く内面化することが求められる。そうして培われる思考力こそが、現代の民主主義の根本的な問いに応答する力となるのである。

報告・写真:劉仕豪(EAAリサーチ・アシスタント)

リアクション・ペーパーからの抜粋

(1)「なぜ経典を読むときにはソクラテス的態度が必要なのだろうか」と言うことに対して私は考えた。

経典を読むことには、単なる知識の獲得を超えた深い意義があると私は考える。それは善や悪、美や真理といった根本的な問題について思索を促すという点において、「教養」の形成に大きく関わっているからだ。経典を読むことはそのような知的・精神的成熟を高めるために不可欠な営みなのだと思う。

しかし経典を読むときに重要なのは、ただ書かれていることを鵜呑みにするのではなくそこに書かれた内容に対して吟味する「ソクラテス的態度」であると先生はおっしゃられていた。ソクラテスは「無知の知」に則り、自らが知らないことを自覚しつつ対話を通じて真理に近づこうとした人であると私は理解している。

ソクラテス的態度が欠けている場合人は自分の信念や考えに合致する箇所だけを都合よく取り出し、それ以外の不都合な部分や難解な箇所を無視してしまう。そのような態度の読み方ではむしろ自己中心的な解釈によって偏った考えを強める結果となる。

昨今SNS上で見られる罵詈雑言や過剰な批判は対話におけるソクラテス的態度の欠如を如実に物語っていると私は考える。

また、ソクラテス的な態度を身につけることで大学の授業にも主体的に関わることができより深く質の高い学びへとつなげることができると私は考える。

だからこそ、経典を読むときにはソクラテス的態度を持つことが不可欠であり、そのような態度こそが本当の意味での教養を育んでくれるのだと私は思いました。

– 前期課程(教養学部 理科二類・2年)(2)料理のことを考えた。書と同じように、食べるとき私は料理を生んでいる。レシピ通りに作っても、全く理解して同じ料理を作ることはできない。どちらの料理が優れているかと問うのは、問いの立て方がうまくない。

師が学ぶのは子らからであるのなら、師は子に食べられるものを教え、食べ方を教え、食べることを教える。子は師に何が食べられるかも分からず食べてみることを教える。そこには目的はなく、きっと純粋な好奇心がある。

ならば問う。師と子らとの関係はどう結ばれるのか。年長者が食べ方を教えるとき、それは非常に「文化」的な営みに思える。毒を避け、細菌を殺し、硬い粒を軟らかい米とするのは、知識の積み重ねという形での遺産だ。それは善でも悪でもなく、ただそうあるだけだ。この与えられ続ける伝統に対し、むしろ提案し抵抗する力を持つのは、失われたレシピでも、調理過程の偶然でもなく、ただひたすらに美味しい物を食べたい欲求に動かされた試行の繰り返しなのかもしれない。

師に対しもっと美味しい料理を提示することは子らの抵抗であり、挑戦ですらある。結局のところ美味いかどうかは舌で決まるのだから偏りを抜け出せないのだろうか。それでも、教養もかくのごとくあるのなら、不味いものを不味いと言い切る以上に、美味いものを美味いと味わい尽くすことを、師と子とが共に同じ皿の料理を食べることで実現できはしないか、考える。同じことをし、同じものを体に入れることで、受動的な態度に陥ることなく、伝統や常識を理解しつつ、生み出すことができはしないか。

– 前期課程(教養学部・文科三類・2年)