2025年7月11日(金)、EAAの主催で学術フロンティア講義「30年後の世界へ——変わる教養、変える教養」が駒場キャンパス18号館にて開催された。最終回は、EAA院長の石井剛氏が「「文理融合」とは何の謂か——「脳化社会」の教養」と題として講義を行った。

石井氏は、「科学/理」と「文/藝/アート」との歴史的な融合と分断の経緯を辿りながら、その関係性を紐解いていく。古代ギリシャ語の文脈において、「アート」の語源は「技術(technic)」に由来し、「技術/技法」とは相互に包摂しあう関係にある。この点から、「文理融合」という概念は、古代ギリシャの伝統とも地続きのものであると捉えられる。

石井氏はさらに、東アジアの文脈に立ち戻り、複層的な歴史の中で幾度も交錯しながら分節化されてきた「文/藝」と「理」が内包する意味合いの変遷を遡っていく。『六芸』において、「藝」という言葉の語源は、「アート」と同様に、技術と知識の両方を包括する概念として位置づけられている。また、『説文解字』においては、「文」と「理」もまた、「自然や世界の秩序・肌理を見極める」といった近似的な意味を含んでおり、いずれも「パターン」として解釈されうるのである。

一方、宋代に儒学が体系化される過程において、「理」には「物事を成立させている原理」という新たな意味が付与され、従来の意味から大きく切り離されていった。例えば、朱熹は「格物致知」という語に独自の解釈を加え、「理」を「真理」や「原理」として捉え直した。これが、後の自然科学概念の礎となったという。すなわち、「理」が「自然科学」としての独自の領域を確立し、「文/藝」は「科学の残余」として位置づけられ、副次的な存在に押し込められるという構図は、極めて近代的な思考に基づくものである。

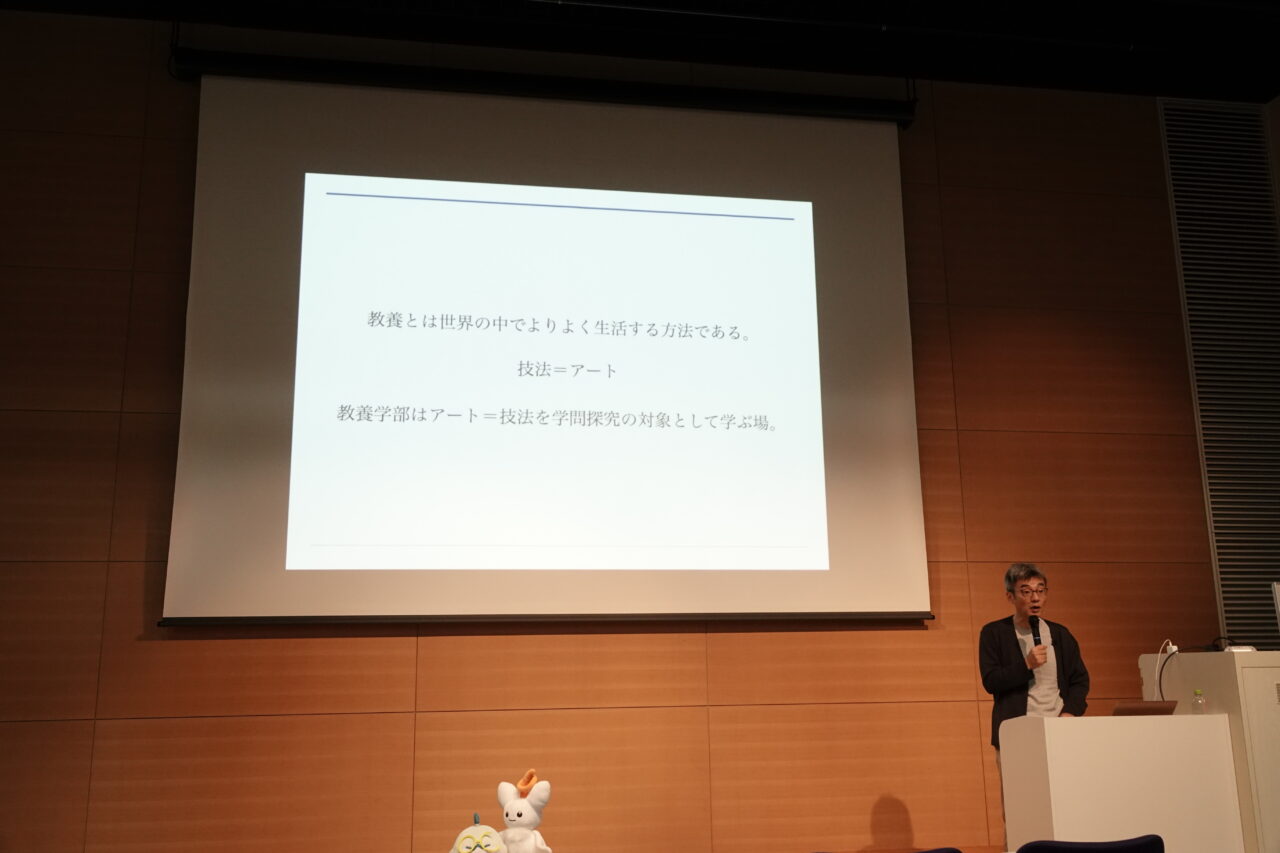

最後に石井氏は、「教養学部(College of Arts and Sciences)」が切り開く可能性について指摘した。「アート」という語を留保している教養学部は、「アート=技法」を学問探究の対象として学ぶことが許される場である。「教養」の語源の一つに「culture」や「cultivate」があることからも明らかなように、「教養」とは世界を耕し、育てるため実践的な知恵、すなわち、「アート」としての技法と捉えることができる。つまり、大学には、科学的探究の場であり続けると同時に、偶然性や外部性をも引き受ける「教養」の力を取り戻し、不確定性に満ちている世界の中でよりよく生きるための「技法=アート」を探究する場としての機能が、いま改めて求められているのである。

会場では、全13回にわたる学術フロンティア講義を振り返りながら、広義の「アート=技法」としての実践をキャンパスに取り込む可能性や、「教養」と「幸福」との関係性などについて議論が交わされ、活発な討議が繰り広げられた。

報告者は、昨今の日本社会に広がる排外主義とナショナリズムの揺り戻しに拮抗するための方途を、「教養」から見出すことができるのではないかと考え、思索を深めていきたい。排外主義の広まりは、経済や生活の不安定性を「移民や外国人からの脅威」へとすり替え、「主体=国家」が「他者」に脅かされているというレトリックを導入することによって、その安定性と統合性を維持しようとする感情を政治に動員することと深く関わっている。とすれば、予測不可能な世界の中でよりよく生きるための技法としての「教養」を教育現場や日常生活において積極的に取り入れることは、予測可能性や評価主義を重んじる感覚を相対化し、自分と異なる地平に置かれる「他者」への想像力を鍛えることにつながるだろう。すなわち、「教養」は、世界が不確定性に満ちていること、そして移民や外国人といった「他者」もまた不安定さに直面していることを私たちに理解させ、世界のあり方を捉え直す契機を開いてくれるのではないか。

報告:魏韻典(EAAリサーチ・アシスタント)

リアクション・ペーパーからの抜粋

(1)学術フロンティア講義「30年後の世界へ」では毎回様々な角度から「変わる教養、変える教養」を浮かび上がらせてきたが、その中で私が東大に入るまで漠然と考え発していた「教養」というふた文字が180度変わって、立体的に膨らんでいくのを感じた。講義に参加する以前は「教養」と聞くと、人としてあるべきマナーや節度と知識・知恵を兼ね揃えている個人をイメージしていたし、東大の「前期教養」や「教養学部」という言い方に対しても、文理の壁を超えた「文理融合」を指すのだと表面的に理解していた。「教養」という言葉は大学に入る以前からよく耳にしてきたし、東大の特長とも言える。しかしこのたったふた文字について12回にもわたって深く丁寧に考えたことはなかったし、時間的にも空間的にもこんなにも奥深い言葉であるとは想像もしていなかった。最終回の講義では、「教養」や「文理」という言葉の成り立ちや歴史を学んだことが非常に意義深いものであった。今の社会に問題があるとすれば、その問題の未来の解決策を急ぐよりまず始めに、問題が生まれてきた過去を見つめ直す必要があると思う。特に「文」も「理」も元は同じ意味を持っていたのだというお話は非常に新鮮だった。「文理」という言葉ができて文理が分断されていき、近年再び文理を融合しようという考えが生まれているのは、東大の前期教養を文理融合だと捉えていた私には良い流れのように見えていた。しかし文理融合は追求しようとすると表層的なものとなってしまう危険がある。現在は「文理融合」に代わって「総合知」の取り組みが進んでいるというお話があったが、閣議決定されたのだとしてもそれが社会に浸透しているとはあまり思えない。私の出身高校でも昨年から文系・理系に加えて融合コースができたが、それが表面的な文理融合ではなく真の総合知を身につけるものだとは自信をもって断言できない。また、「教養」が世界中の人々の生活の中に存在するものであると学んだが、それを大学にとどまらず社会全体の認識にしていくことはやはり容易ではないと感じた。しかし、この脳化社会において人間らしくあるために、大学ができること、私ができることは豊富にあると考える。そのうち最も身近にできることは、私を含めた大学の一員が、学生や研究者、教授としての自分という殻を脱いで社会との関わり方を考えることにあると思う。そのためには自分を見つめ直し、もはや当たり前になっている生活者としての自分を見つけ直し、その生活において教養を実践しているのだということを思い出すことから始めたい。

この講義は、一年のうちは主題科目を取るつもりがなかった私にとって、履修する予定だった金曜5限の授業が履修できないと分かり、急遽探して出会った運命的なものでした。大学らしい学問の授業が多いなか、東大に入る前に私が一番大切にもっていた「ただ学ぶ喜び」を、新たな形で蘇らせてくれる講義でした。最後に特に感謝を伝えたいことがあります。周りの東大生のような優れた洞察力が足りず、語彙力もない中リアクションペーパーを書くことは、私にとって自信のなさとの戦いでもありました。しかし一度、梶谷先生の講義のブログに私の文章を載せていただきました。見つけたとき、東大に入って一番の嬉しさが湧いてきました。恩師の高校の担任の先生にも送り、幸せを共有しました。これからもただ学ぶ楽しさ・喜び・幸せを抱いて学び続けます。素敵な半年間をありがとうございました。

– 教養学部(前期課程)文科三類・1年(2)

教養とは何か。学際的な視点を持ち、常に学びを求めようとする姿勢だと思った。先生は「教養=世界のなかでよりよく生活する方法で、変革のためのアートとしての性質を持っているもの」であると述べていた。これに深く同感した。そしてさらにすべてのことを学びたいという欲求を大切にしていきたいと思った。そして、前回の講義でもあったように「古典のある生活」を意識していきたいと思った。

私は13回の講義を受講する前は教養=知識であると思っていた。そしてその認識のまま昨年1年間を東大で過ごしていた。しかし、13回の講義を通して、教養とは単純なものではなく、先述の通り学際的な視点を大切にし、常に学びを求めようとする姿勢だと思った。「教養がある」と一般的に言われるものは単なる知識があることを褒められているに過ぎず、かなり表層的な話をしていると思う。教養とは「ある、ない」という所属の問題ではなく、「する、しない」という行為に帰属すべき語であると感じた。この認識を深く根に持って残りの教養学部生活を送っていきたいと思った。

– 教養学部(前期課程)理科二類・2年