2025年10月17日(金)・18日(土)の2日間にわたり、COEDA2025 “Polyphony” が国立台湾大学をホスト校として開催された。The Coalition of English Departments in Asia (COEDA)は、東アジアのトップ国立大学であるソウル大学(SNU)、シンガポール国立大学(NUS)、東京大学(UTokyo)、香港大学(HKU)、国立台湾大学(NTU)の英文学科による共同イニシアティブで、2018年に発足したもの。参加校の教員と大学院生の間で学術的・知的な対話を促進し、共通の関心や課題を特定するとともに、研究および教育における協力関係の構築を目指す五大学連合である。この会議は大学院生の専門的育成に重点を置きつつ、各大学の教員も一堂に会する場として、定期的な会合や交流を通じて長期的な協力関係を築き、アジアという文脈における独自性を活かしつつグローバルなプレゼンスを発揮できるような意義のある学術成果を生み出すことを目指している。創設メンバーでもある東京大学はここ数年参加できずにいたが、人文社会系研究科教授のBarnaby Ralph氏のイニシアティブによって本年度から連合に復帰することとなり、人文社会系研究科3名・総合文化研究科2名の英文学を専攻する大学院生による遠征隊が組まれ、本郷のRalph氏とともに駒場から三原が引率教員として加わり、意気揚々と台北に出立した。

23名の大学院生による研究発表を中核に据えつつ、中央研究院の王智明氏による基調講演(後述)、さらには台湾を代表する人文社会系学術三誌の編集長が一堂に会して「査読誌の仕組み」について語るProfessionalization Panel(後述)まで用意された盛りだくさんのプログラムで、二日間(文字通り)朝から晩まで会議室にへばりつく、きわめて濃厚な二日間を過ごすこととなった(ちなみに現地の人も驚くほどの時ならぬ「真夏日」で、一日中屋内にいたのは正解だったかもしれない)。この重厚なプログラムが、テーマの設定から基調講演や特別パネルの企画まで、ほぼすべて国立台湾大学の院生たちによって準備されたと聴き、また当日会場でもそのメンバーたちによって至れり尽くせりの歓待を受け、その創造力と行動力、そしてなにより院生さんたちの仲の良さに、おおいに感心させられた。

https://sites.google.com/view/coeda/previous-events/2025-coeda-conference?authuser=0

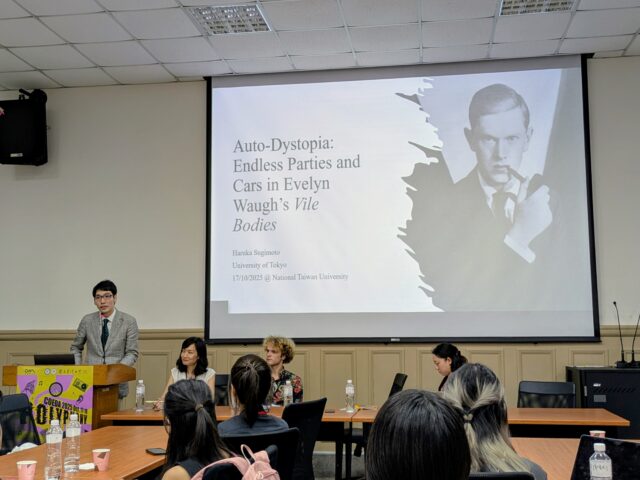

五大学の大学院生は小テーマごとに6つのパネルにほどよく振り分けられ、それぞれのパネルの司会を在台湾の教授陣が務める構成だった。事前情報もなく本イベントに臨んだ報告者だが、正直なところ、各大学の大学院生のレベルの高さに驚かされた。ネイティヴ並みの英語力はもちろんのこと、物おじせずに活発な議論を交わす大学院生たちの姿に隔世の感を覚えた、などと言ってはおおげさだろうか。全体的に、医療人文学(Medical Humanities)のプレゼンスの大きさが印象的で、SNUからは全盲の大学院生が参加しておりヘレン・ケラーのナラティヴを脱構築するという発表もあり、このイベントの(文字通りの)ダイヴァーシティを示していた。とくに(東大以外の)四大学の院生たちには、最先端の議論を取り入れて自分たちのアイデンティティに近い対象(中華/南洋系アメリカ現代文学、エコロジー文学など)を選んで博士論文レベルの研究をしている者も多く、「英文学」に対する彼我の意識差のようなことも考えさせられた。

初日のプログラムを締めくくったのは、中央研究院(Academia Sinica)の王智明氏(Dr. Andy Chih-Ming Wang)による “Asian Americans on the Move: Return Stories, Cold War, and Globalization Reconsidered” と題する基調講演で、現在執筆中の著書から “return” モチーフを中心にすえたアジア系アメリカ文学論が披露された。移民法改正でアジア系移民の大量流入がはじまった1965年と冷戦崩壊で “heritage tour” 流行の可能性を開いた1989年とを画期として、“return” モチーフがいかにしてアジア系アメリカ文学の核心をなしてきたのかを論じるに際して、アメリカの「ドルと基地」による “imperial infrastructure” という(ポスト)コロニアルな下部構造を強調するあたりは、同世代の研究者としておおいに共感するところがあった。Q&Aでこの研究全体の方向性を問われた王智明氏が、米山リサによる「アジア政治のアジア系アメリカ化」批判を引き受けるかたちで、「アジア系アメリカ文学を、たんにアジア系アメリカ人の〈問い〉としてではなく、むしろアジアの〈問い〉として読み解く」との意志表明をしていたことが強く印象に残った。

二日目には “Professionalization Panel” があった。将来的にアカデミック・ポストを目指す大学院生たちに「業界」の仕組みを教えるためのセッションをホスト校が工夫するのが、COEDAの伝統となっているらしい。今回は、台湾を代表する人文社会系査読誌のEx-position, Concentric: Literary and Cultural Studies, The Wenshan Review of Literature and Cultureの三誌の現役編集長が一堂に会し、国際的査読誌の性格や相性といった表の話から、査読者選びの困難(さらにはそれぞれの雑誌が支払う謝金の金額まで!)といった裏話まで、じつにざっくばらんなトークが繰り広げられ、会場はおおいに盛り上がった。Q&Aタイムにある教員が「こういう話を自分が院生のころに聞きたかった!」と絶叫していたが、この発言にはこちらも大いにうなづいた。

東アジア5大学の連合ということで、帝国日本=大東亜共栄圏の亡霊のようなものと出遭うことをぼんやりと予想しながらの参加だったが、良くも悪しくもそういったことは起きなかった。コロニアリズムよりもポストコロニアリズム、それどころかそういった問題意識もとうに置き去りにされ、diaspora, planetarity, (neuro-)diversity, etc. といった思考/志向が昨今の若い研究者のベースとなっているように見受けられ、初老の研究者としては「世代」の問題に思いをはせた二日間でもあった。

三原芳秋(総合文化研究科)