2021年10月5日(火)、第4回となるEAA沖縄研究会では、映画『緑の牢獄』(黄インイク監督、2021年、ムーリンプロダクション)の上映会を開催した。コロナ禍が続く中、本研究会では過去3回をすべてオンラインで開催してきたが、この度は会場に黄インイク氏をお招きし、晴れて初の対面開催を実現した。本作が3月に映画館で上映された際に黄氏と言葉を交わした張政遠氏(総合文化研究科)が黄氏に直接依頼し、この度の上映会・講演が実現した。いつもオンラインで画面越しにお会いしてきた参加者の方々とも対面でディスカッションを行うことができたのは、大きな喜びであった。

『緑の牢獄』は、黄氏による「狂山之海」ドキュメンタリーシリーズのうち、『海の彼方』に続く第2作となる。台湾出身の老女・橋間良子(橋間おばぁ)の口から搾り出される断片的な語りが、老女と同じく集落から取り残された「家」を舞台に紡ぎ出される。橋間おばぁは、10歳の頃、養父に連れられ台湾から西表島に移住した。養父は炭坑の親方として、坑夫を募集し人材を斡旋するという仕事を担っていた(その多くは基隆からやって来た人々であったという)。「みんなここを「死人の島」って呼んだ。誰がわざわざ来たがるの?琉球は人を毒する場所だと」。劇中発せられた橋間おばぁの言葉は、沖縄出身の私の心に深く刺さった。帝国日本には、複数の位階が存在した。帝都を中心とし、その周縁部として農村が存在する。しかしそれらは全て、沖縄や北海道からは「内地」と名指される。だが、その沖縄もまた、台湾や朝鮮という植民地から見れば、「内地」に近しい場であり、抑圧者として君臨する存在であるのだ(さらには、沖縄本島と離島との間にも、無数の位階が横たわっている)。頭ではわかってはいたとしても、それを生の言葉として自分の中に受け容れるのはまた別の作業である、ということを実感させられた。

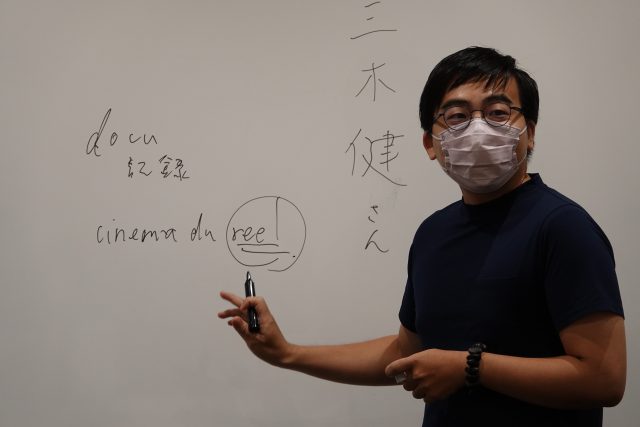

戦後台湾に帰るも、ほどなくして西表に舞い戻った橋間おばぁ家族もまた、帝国日本の位階の狭間で苦しんだ人々であった。「あんたのお父さんはみんなを死なせる気で連れていくんだ!」という言葉を投げつけた友人に対して、橋間おばぁは答えた——「まだ着いてもいないのにそんなこと言う?」。台湾人が、過酷な労働環境だと知りながら、日本資本の炭鉱会社(南海炭鉱や丸三炭鉱)に対して、同郷人を坑夫として斡旋する。坑夫にとって西表島は、逃げることができない「緑の牢獄」である。ドキュメンタリー映画でありながら、本作では、坑夫たちの亡霊が森の中を今も坑夫姿のまま彷徨い続ける映像が交錯する。記す(docu-)ことに限定するのではなく、リアリティ(reality)をひとつずつ拾い上げながらつないでいく、「cinema du reel」という手法へのこだわりを、黄氏は語った。

西表はまた、橋間おばぁを記憶の網目の中に閉じ込める「緑の牢獄」でもあった。「夜は横になると思い出してね、台湾から来たばかりの頃はどんなだったどんなだったって、いろいろ思い出すから、だから一晩中眠れない」。そんなおばぁには、一人の隣人がいた。正確には、おばぁの家の一間を借りている同居人だ。ルイスという名のアメリカ出身のその若者は、物語に不思議なスパイスを与えている。少年の頃、異国である日本に父親とともに渡り、その後どのような遍歴を経たのかは定かではないが西表へ流れ着いた。現地で恋人と結婚の話が出るも破談になり、数年間をおばぁの同居人として過ごした。掘ったばかりの土だらけの筍を橋間おばぁに手渡すルイスと、それを嬉しそうなのか迷惑そうなのか判然としない表情で受け取る橋間おばぁとの間には、確かに動かし難い「日常」が存在していた。おばぁと家族——養父母、兄妹として育った義兄である夫、物別れした長男、行方不明となった次男、そのほか触れられることはなかった数人の子供たち——の間に確かに存在していたであろう「日常」の上に折り重なったルイスとの「日常」は、時の経過の中で古びれた家具やカレンダーとともに、やがて「家」の中に沈殿していく。

台湾にも西表にも居場所がない橋間おばぁにとって故郷とはどこだろうか、という問いかけを黄氏は撮影中ずっと抱き続けていたという。そして、黄氏がたどり着いた答えは「家」であった。全ての記憶が沈殿し、時が止まったようなこの「家」こそが、橋間おばぁにとっての故郷である、と。御先祖の位牌を並べて毎日拝み、気が向けば散歩がてら墓参りに行く(数十年前、台湾から御先祖代々の遺骨を移したため、そこには皆が眠っている)。養父から受け継いだ翡翠の腕輪を肌身離さず身に纏い、剥がれ落ちそうな息子の写真をおぼつかない手で貼り直して飾り、つけっぱなしにしたテレビから流れ続ける音声を気にも留めず、時には横たわり、時には腰掛けながら、台湾語と沖縄訛りの日本語を織り交ぜながら訥々と話し続ける。黄氏は今ひとつの問いを心の中で投げかけてきた。橋間おばぁには、記憶の牢獄から解放される時が訪れるだろうか?答えは否、であった。膨大な記憶の森を抱き続けたまま、橋間おばぁは永眠した。

「緑の牢獄」とは、『聞書 西表炭坑』(三一書房、1982年)や『沖縄・西表炭坑史』(日本経済評論者、1996年)を著したジャーナリスト・三木健氏の言葉を借用したものである、と黄氏は語った。黄氏の著書『緑の牢獄——沖縄西表炭坑に眠る台湾の記憶』(五月書房新社、2021年)とともに、是非参照されたい。

報告者:崎濱紗奈(EAA特任研究員)

撮影者:立石はな(EAA特任研究員)

——新作能「沖宮」DVD上映会&志村昌司氏講演「新作能「沖宮」再演をめぐって」