2021年11月4日(木)15:00より、EAAシンポジウム「コロナ禍における藝術の理論と実践」(オンライン)が開催された。司会は田中有紀(東京大学東洋文化研究所)が担当した。

本シンポジウムは、主に音楽・美術・映画を研究するメンバーが、自身の研究に関連付け、藝術に関する様々な理論と、現在進行形で行われている様々な藝術実践を参照しながら、コロナ禍という非常事態における体験が、我々の藝術観にどのような影響を与えうるのかを考察するものである。

長引くコロナ禍で、数多くの人がステイホームを余儀なくされている。当初、多くのコンサートや展覧会は「不要不急」と判断され、延期されたり中止されたりした。しかし、これとは逆に、コロナ禍の今だからこそ注目される音楽や音楽家もいる。また、「藝術を実際に体験し、鑑賞すること」が、藝術論あるいは美学思想の中でどのような意味を持っていたのかについても、再考する必要もあるだろう。そして、コロナ禍における家での鑑賞経験から、私たちは藝術が本来有していた特性に改めて気が付くこともできる。コロナと共にある時間がだいぶ長くなり、藝術活動においても徐々に合理的な感染対策が理解されるようになり、新しい生活様式に合うような活動が再開されつつある。報告メンバーの中には、コンサートをしたり、映画を作ったり、あるいは博物館という場で鑑賞体験に向き合う者もいる。今回のシンポジウムでは、理論の提示だけにとどまらず、コロナ禍においてどのような藝術経験が蓄積されてきたかについても、出来るだけふまえて議論したい。

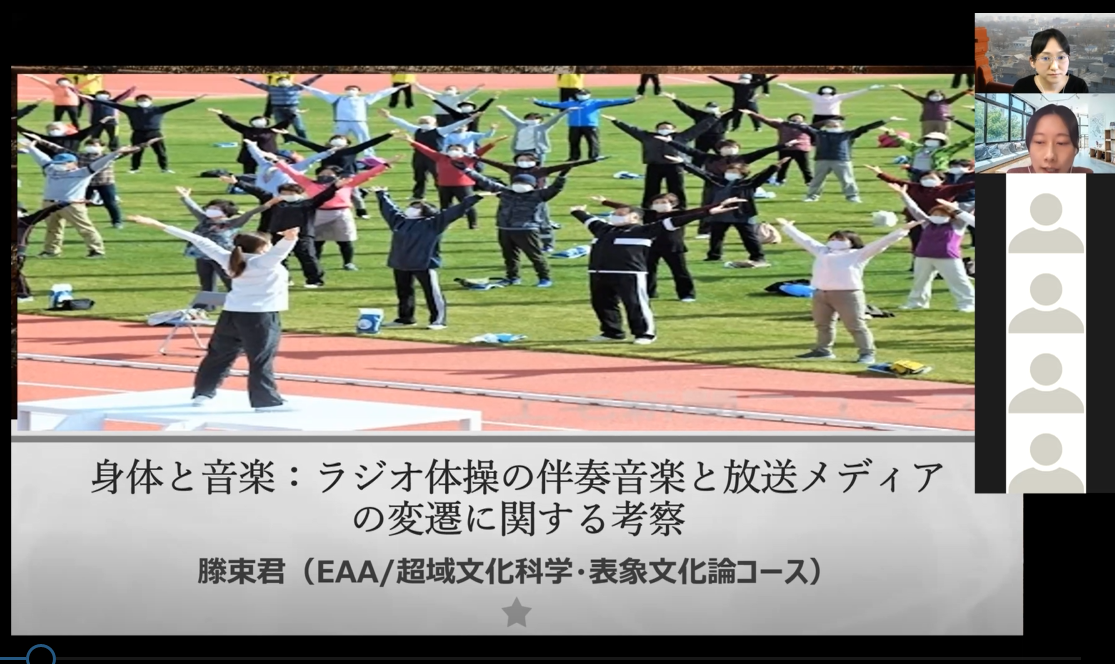

最初に滕束君氏(EAA)が「身体と音楽:ラジオ体操の伴奏音楽と放送メディアの変遷に関する考察」として報告を行った。コロナが流行して以来、「ラジオ体操」に取り組む人々が増えたという。ラジオ放送を通して遠隔で参加し、家で一人でも、あるいは公園で多数でも取り組める「ラジオ体操」は、コロナ禍においても便利な運動の手段である。しかし、なぜこれほど多くの人が自発的にラジオ体操を続けるのだろうか。滕氏は、ラジオ体操の伴奏音楽と放送メディアの変遷を検討し、また伴奏のリズムや「間」が自然な身体運動を促していることを明らかにした上で、「皆で気持ちよく運動をしたい」という自発性が、体操の習慣化に与える影響などについても分析した。

続いて石井萌加氏(EAA)の「コロナ禍におけるベートーヴェン生誕250周年」である。コロナ禍に⾒舞われた2020年は、奇しくもベートーヴェン⽣誕250周年だった。多くの演奏会が⾃粛や感染防⽌対策を強いられる中、予定されていた250周年記念のイベントはどのような経過をたどったのか。苦難の人生を送ったベートーヴェンは、コロナ禍という困難な時期を経て、「ナショナリズムやポピュリズムが増す世界に勇気を与える存在」「困難から立ち直る力を持つ音楽」「人々が切り離されバラバラになってしまう状況を乗り越え、人間に寄り添う力を持つ『第九』」などのイメージが付与されていったことがわかった。

田中有紀(東京大学東洋文化研究所)の「墨子の非楽思想と非常事態」は、諸子百家として知られる墨子の「非楽」論をとりあげる。「墨子が否定したのは音楽そのものではなく、非常事態下においても続行される奢侈な礼楽だ」と言われるが、自由に音楽を聞きに行けない非常事態下の現在において、「不要不急」と判断された藝術も、墨子の「非楽」に通じるものがあるのではないか。本報告では、非楽思想の背後にある、「苦しみながらも日々労働して生きる」ことに価値を見出す人間観について、儒家の礼楽思想を支える人間観と比較しながら、非常事態において人間が人間たる所以をどこに見出しうるのかについて考察した。

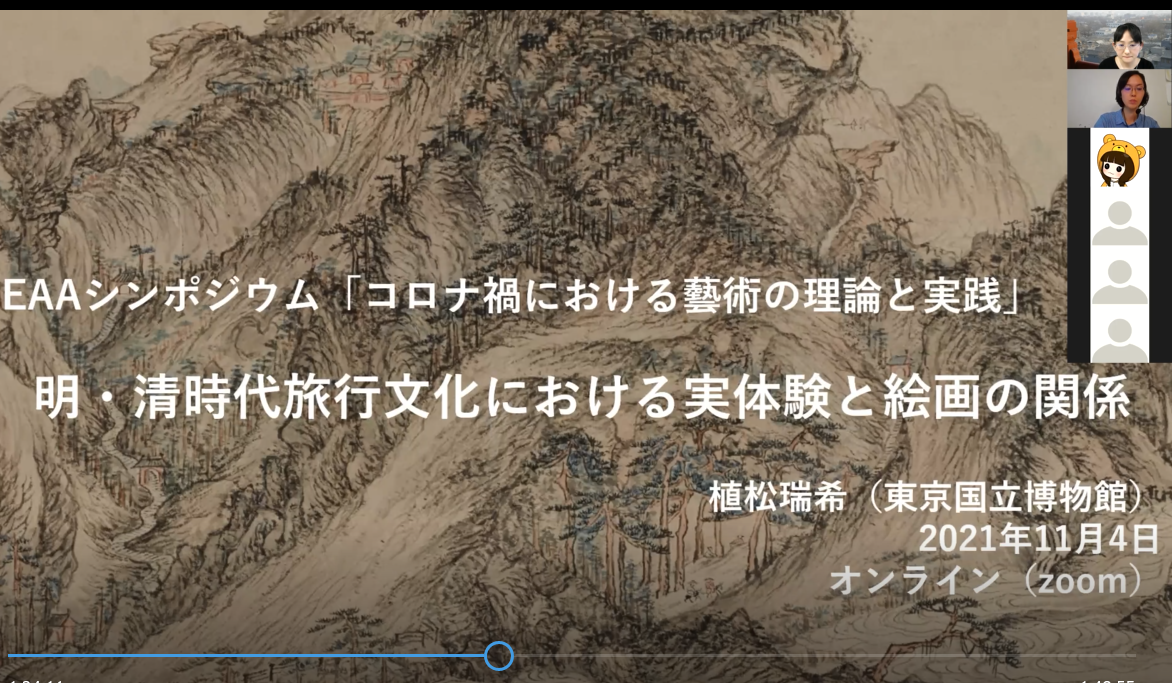

「実際にその場に行かない」「実見しない」ことと藝術の関係は、美術の分野でしばしば論じられたテーマである。植松瑞希氏(東京国立博物館)は、「明・清時代旅行文化における実体験と絵画の関係」として報告を行った。自然空間の表現そのものを主題とする山水画は、「違う土地に行き、違う自然空間を目にする」旅と相性が良く、旅に関連させる様々な「旅行絵画」が制作されてきた。たとえば「遠方に旅をするという実体験」は、まさにコロナ禍において大きな制約を受けた分野である。旅の実体験と絵画表現はどのように関わってきたのか、本報告では、中国絵画史の明・清時代、江南地域を中心とした経済発展に伴い、旅行者の数が増えた時期である16世紀以降の作例を中心に考察し、実体験がある場合、実体験がない場合、そもそも「する気のない旅行」を描く場合において、それぞれ異なった表現があり、志さえあれば旅行絵画は制作可能であることを指摘した。

丁乙氏(EAA)は「芸術作品の鑑賞体験が宗白華の中国芸術論にもたらした影響」として、中国の美学家である宗白華(1897-1986)の芸術論を取り上げた。報告ではまず、宗白華の鑑賞体験の一例として「論『遊春図』」(1958)を紹介し、個人的な感想に基づき、様式論的分析ではなく、文化全盤への考察(自然観・宇宙観)へ導かれていく様子を指摘した。続いて、宗白華の中国芸術論の年代的変遷をふまえ、彼の課題として、鑑賞体験に由来する芸術現象をどう解釈するかという問いがあることを指摘した。宗白華にとって、老子や荘子などの古典哲学は、依然として芸術の背後の宇宙観を示すものであるが、芸術現象を直接解釈するものではなくなり、後期では芸術論が用いられるようになったという。さらに、宗白華の芸術論において鑑賞体験はいかなる位置にあるかについて比較を行った。古典哲学を先行させ、それに即して芸術作品の特徴をいわば演繹的に敷衍した朱光潜と比較した場合、宗白華は芸術現象を論の出発点とする側面が強く、それは古典哲学の宇宙観が芸術現象の背後にある宇宙観と共通するという考えに基づいている。また、古代の芸術論や絵画作品の様式に即して論じる滕固と比較した場合、宗白華の芸術現象の重視は、現象や芸術論のレベルにとどまらず、形而上的な宇宙観を目指す側面があるという。

最後に小手川将氏(EAA)は「映画の不自然さ:コロナ禍下にテクノロジーから映画イメージを再考する」と題して報告を行った。映画館に行かず自宅で映画を楽しむ人が増える一方、早送りやスキップ機能を使いながら鑑賞する人に対し、批判的な声がある。しかしこれらの機能は、映画製作の際の編集機能の延長として捉えることもできる。スキップ機能やモンタージュ、倍速機能や低速度撮影など映画には様々な技術が用いられる。ベンヤミンによれば、大都市に生きる人間は技術のもたらすショックに晒されているが、映画の編集技術による「ショック効果」を人々が受容することで、対応できるという。現在、人々にショックをもたらすものは、主にインターネット技術である。自分の手元で早送りやスキップ機能を使うということは、このショックに対応する新しい知覚モードが生まれていることを示す。また、テクノロジーは映画の制作者だけではなく、受容する側にもその操作性が共有されていることを示してもいる。

その後の総合討論をふまえながら、報告者が感じたことを書く。「操作性」という問題は、映画に限らず、美術においても、あるいはどの藝術においても見受けられ、鑑賞者には大きく裁量権が認められる。絵を描く者が、風景を実見していたとしても、「何を伝えたいか」によって、時には写実的であったり、伝統的な手法を使ったり、完成する絵はそれぞれ全く違うものになる。それと同じように、今度はその絵を鑑賞する者にとっても、丁寧に細かく様式を見極め作者の意図を汲み取ろうとする者もいれば、宗白華のように、作品を実見することに重きを置くも、そこから出てくる藝術論は必ずしも様式の分析を基礎とするのではなく、実見した時の自らの感情や思想に大きく拠る場合もある。ベートーヴェンのように、作曲家のイメージや評価が時代の空気によって大きく変わることも思えば、藝術を受容する側には、様々なレベルで「操作性」が認められているといえよう。その一方で、非常に良く出来た藝術は、人々に「操作性」を許すようで、巧妙にコントロールする側面も持ち合わせる。ラジオ体操はまさに、人々に「自発性」を「促し」、特定の身体運動を習慣化させる好例であろう。

中国の思想家・荀子は、音楽の根源を「美しいものを聞きたい」「楽しみたい」という欲望に基礎付けた。つまり、人間が欲望を遂げようとする中で発揮する「自発性」に基礎を置いたが、その一方で、あくまで礼のひとつとして、人々が特定の社会秩序の中で、それぞれふさわしいふるまいができるよう導くことも重視した。また、『荘子』にみえる「咸池の楽」という理想的音楽に対し、のちに郭象が「必ず黄帝の化を待ったのちに完成する」と注釈をつけたように、人々が自発的に音楽に参与していくように見えて、実はそれを導く何者かが想定されていることがある。つまり製作者側の「操作性」が依然として力を持っているという可能性を忘れてはならないのだ。

このように考えると、コロナ禍において藝術活動を続けることの是非を問うこと自体が、空しく感じる。そもそも藝術自体が、様々なレベル・様々なかたちで「操作性」を内包し、各々が「自発的に」活動に参与することを「促す」ような存在だとすれば、特定の人々が「不要不急」だと判断しようが、また、それに対して別の者たちが「必要」だと反論しようが、藝術はこのような勝手な「操作」を超えていくものとして、常に機能し続けるはずだからである。

今回のシンポジウムで論じたことを、数年後、アフターコロナの世界で再び回顧した時に、私たちはまた、どのように感じるだろうか。ここに記録し、数年後にまた思い出してみたい。

報告:田中有紀(東洋文化研究所)