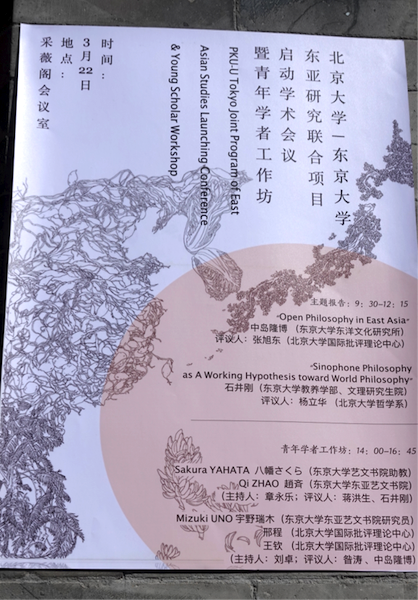

二日目の3月22日は、北京大学と東京大学東アジア研究ジョイントプログラムの学術会議と若手研究者のワークショップ「PLU-UTokyo Joint Program of East Asian Studies Launching Conference & young Scholar Workshop」が開催された。

昨日に引き続き、晴天に恵まれた朝、我々は北京大学キャンパスの有名な未名湖沿いにある会場「采薇閣」に向かった。会場は親密で朗らかな雰囲気に包まれており、こうした会場選びにも北京大学側の深い歓迎と親愛の情が感じられた。このような和やかな雰囲気のなか、教員と若手研究者による学術発表会が行われた。午前中はテーマ発表として東京大学から中島隆博氏と石井剛氏が基調講演を行い、午後は北京大学と東京大学の若手の研究者がそれぞれ発表を行った。

まず冒頭を飾ったのは中島隆博氏の講演である。中島氏は、「Open Philosophy in East Asia」と題し、東アジアの「哲学」を真の意味で「開く」ための鍵をいくつか提示した。中島氏は、戦後日本の大学における「哲学」が、一部を除けばほとんどが(欧米の)「哲学」についての研究すなわち「哲学学」であったことを指摘し、我々が「哲学」をするとはどのようなことか、それはいかに可能なのか、という問いが投げかけられた。それに対し、哲学はある学問分野に区切られるような研究の「目的」を持つものではなく、すべてを問うことができる学問であり、同時に無防備な状態にあるべきこと、さらにリベラルアーツの文脈に立ち返って哲学を開くことなどが提言された。またトマス・カスリス氏曰く「植民地化」された戦後の日本哲学を世界に開くためには他の哲学と「結婚」させることが必要と答えたという興味深い逸話を紹介し、これに対し「友情」こそが必要であると述べたのも印象的であった。最後に、私たちが過去から解放されるためには過去から独立しては不可能であるように、未来に対しても、私たちがどのような東アジアの未来を「望む」のか、そのイメージが未来に深く関与していると述べ、東アジアの開かれた哲学のための「プラットフォーム」としてのかけがえのない役割をEAAが担い得ることを力強く呼びかけた。張旭東氏からの応答では、そのような開かれたラディカルな「哲学」のもつ可能性とともに危険性について問題提起がなされた。会場からはラテンアメリカのポスト・コロニアリズムの視点から質問が出るなど、活発な議論がなされた。

続いての石井氏の講演は「華語語系哲学」をテーマとした「Sinophone Philosophy as a Working Hypothesis toward World Philosophy(“华语语系哲学”以及其通向“世界哲学”的可能性刍议)」である。石井氏は、言語の地域的・歴史的特性と思想の間にある無視できない力関係に対する反省をもとに、中国の外部で作られた中国語系の文学、「華語語系文学(Sinophone literature)」から着想を得て、「華語語系哲学」という超地域的な哲学を作る可能性を提示する。また、「sinophone」は「華夷風」とも訳され、それには単なる地域の違いのみでなく、「中華」と「夷狄」、すなわち文明と野蛮の意味も含まれている。近代の哲学は西洋を中心とし、中国やインドの思想的言説は地域的・民族的なものとされ、以来、知的世界における文明と野蛮の図式が作られてきた。石井氏は、「漢語哲学」がこのような図式を乗り越えるアプローチとして注目に値するという欧米の議論を紹介した。つまり、「華語語系哲学」は、東アジア内部の「華夷」を解消するのみでなく、近代世界の「文明と野蛮」への批判力ともなり得る。講演の最後で石井氏は「phone(風)」と表された「声」の存在を取り上げた。流動的な「風」は、人々を隔てている地域の区分、文化や時空の違いを通過することができ、文明と野蛮の互換性を示唆している。石井氏は、空海と戴震の古典的な言語論から、小林康夫氏と中島氏の最新の議論を紹介し、人の心の内から発する「声」の意思疎通における役割を強調する。文字では包括しきれないコンテキストや背景に関わっている「声」に耳を傾けることによって、互いへの真の理解と友情、そして新しい哲学の生成につながると考えられると石井氏は結論した。

八幡さくら氏(東京大学)は「A Change in japanese rural areas by Arts: A Study from Aesthetic Perspective」と題して、日本の農村地域における芸術祭の影響と問題点について風景に着目した美学的観点から発表した。八幡氏は、芸術祭が与えた地域住民の土地に対する意識変化を、フィールドワークとインタビューから明らかにした。石井氏からはこうした活動とアカデミックな理論をどのように結びつけて行くかという質問があり、張旭東氏からは近年の中国においても同様の問題があり、地域活性化として導入された芸術がその機能を果たしていないという例が挙げられた。八幡氏は、理論と実践の両方を備えた新しい学問のあり方の探求と、日本と中国における芸術祭の比較研究の可能性を指摘した。

趙斉氏(東京大学)は、「Pioneer of Sino-Japan Education Exchange:第一高等学校特設高等科」のタイトルで、EAA駒場キャンパスオフィスが所在する101号館=1908年から発足した中国人留学生の受け入れ機構・一高特設高等科の歴史について発表した。19世紀末に、一高が京師大学堂から留学生を受け入れたことは東大と北京大の教育国際交流の前史にあたり、また、当時の中国人留学生の勉強と生活の様子、及び一高時代の駒場キャンパスの風景が分かる写真や文献資料といった内容は、双方の参加者から高い関心が寄せられた。

邢程氏(北京大学)は、「A Discussion on the Problematic of Symbolization in Lu Xun’s Fictional Writings」のタイトルで、魯迅の作家としての誕生を新たな視点から検証した。邢氏は、周作人の翻訳詩、及び厨川白村の作品から『傷逝』が受けた影響を指摘し、作家魯迅は、五四運動の中で必然的に育てられたのではなく、一連の偶然な個人経験の中に生まれたものだと結論づけた。

宇野瑞木氏(東京大学)は、「日本における二十四孝の受容と展開」と題し、自身の博士論文をもとに出版した本の内容を紹介した。特に、本の第三部にあたる「漢字文化圏」に広く流布した「二十四孝」説話の日本近世のパロディ化の様相と分析を中心に展開させた。コメンテータ―の中島氏からは、午前中の石井氏の「Sinophone」の議論を踏まえた上で、「漢字文化圏」をどう再定義するか、と質問され、宇野氏は、地図上に境界線が引けるような実際の地理的な領域としてではなく、時・場における多様性を明らかにするための「方法論」として見ることを提案した。石井氏からは「字」の共有の一方で、「声音」に揺らぎが大きく存在するという問題が指摘され、今後さらに「字」と「声」の関係を紐解く必要性が共有された。

最後に、王欽氏(北京大学)は、「Literature, Powerlessness, and Modernity: A Reading of Takeuchi Yoshimi’s ‘What Is Modernity?’(文学、無力および近代―竹内好の「近代とは何か」の一読解」)と題し、発表を行った。王氏は、竹内好の「文学」に関する考え方、すなわち文学とは「無力性」であり、それはつまり自己を無にすることによって全き存在となって相手の心に生きるような営為であるとする点に着目し、この独特な主体性の在り方(あるいは無)にアジアにおける「文学的」抵抗の可能性を示唆した。質疑では、竹内好の「無力」「無」について、それが京都学派の「無」とも異なったものであったことや、竹内における毛沢東への参照があったのか、など様々な角度から議論がなされた。

二日間通して感じたのは、哲学的探究を通した中島隆博氏と張旭東氏の長年の「友情」であり、それが今回のプロジェクトという大きな動きの核になっているということである。これから、若手研究者、さらにはEAAを通して交流する学生たち一人一人もそれぞれに学問を通した「友情」をはぐくむことこそが、本プロジェクトの目指す「未来」を築くに違いない。

文責:宇野瑞木(EAA特任研究員)・張瀛子(EAA・RA)・

趙斉(EAA特任研究員)・八幡さくら(EAA特任助教)