2020年5月1日(金)にオンラインで開催された学術フロンティア講義「30年後の世界へ――『世界』と『人間』の未来を共に考える」は、EAAの新院長・中島隆博教授による「世界哲学と東アジア」がテーマであった。近代以降に一般的となった「哲学」のあり方を問い直し、歴史の中で新しいチャンスと出会い、そこから「世界哲学」を開いていこうと、私たちの基本概念を反省しながら、これからの若い世代に向けて問いを立てた。

世界哲学とは何か

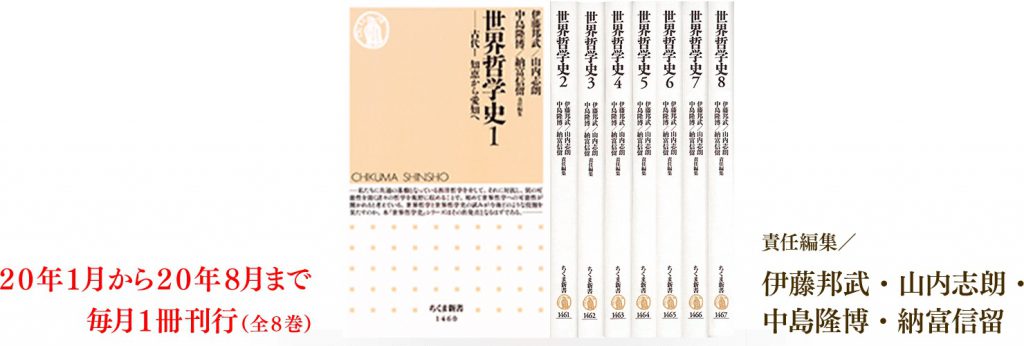

中島氏はまず、自ら編集に参加している刊行書『世界哲学史』シリーズを紹介した。納富信留氏よりあてられた序文を引き、「世界哲学」とは何かを説明する。「それは、『世界』という名を冠することで、世界に生きる私たちすべてに共有されるべき、本来の『哲学』を再生させる試みである」。すなわち、これまでの西洋を中心とする哲学の限界を認識し、乗り越えることによって、「哲学」をより普遍的なものへと昇華させるのである。このような刷新の動きは文学や歴史学ではすでに進められているが、哲学は遅れているのだ。それを日本から発信しようと考え、企画されたのが『世界哲学史』シリーズであった。

ところで、歴史に還元できないものを問うのが哲学であるならば、どうして『世界哲学史』なのか。中島氏は、世界哲学の方法論から説明をした。

ところで、歴史に還元できないものを問うのが哲学であるならば、どうして『世界哲学史』なのか。中島氏は、世界哲学の方法論から説明をした。

哲学と歴史の問題

従来一般的に知られていた哲学とは西洋哲学であり、哲学史と言えば西洋哲学史であった。ヘーゲルの『哲学史講義』は序論の末尾に「東洋哲学」という部分を設けて、西洋以外の伝統への顧慮を示しているものの、東洋への言及は基本的には原始的な思考形態という偏見から抜け出ていない。このような西洋中心主義は20世紀後半の脱植民地化で後退したが、一方、哲学史を西洋に限定して終わらせないためには、どのようなアプローチが考えられるだろうか? 世界哲学史は、それ自身のアプローチを考える時点ですでに極めて哲学的なチャレンジなのである。

世界各地の「ユニークな哲学」を羅列することが、「哲学の歴史」を描き出すことだと言えるだろうか? 例えば日本哲学を西洋と比較しながら叙述し、その中で日本の特殊性を示す方法がある。しかし、日本哲学を「翻訳不可能なエクセントリックさ」において評価するのは、日本を普遍から遠ざけるに等しい。わび・さび・もののあはれ・いきの概念は、世界的文脈においてこそ可能性を発揮する。中島氏によれば、真の世界哲学を樹立するためには、普遍に向かって開いていく努力が必要であり、概念の「鍛え直し」が求められる。そのチャンスを提供してくれるのが歴史なのである。

哲学を命名する

2016年5月、アメリカのニューヨーク・タイムズ紙に一つの挑発的な記事が載せられた。もっぱら英語圏で営まれる分析哲学が主流となり、中国哲学や日本哲学がますます周辺化していくアメリカ大学の哲学制度に一石を投じたこの記事(If Philosophy Won’t Diversify, Let’s Call It What It Really Is)は、作者の一人であるブレット・デービス(Bret Davis)氏によれば、意外にも熱烈な非難を浴びたのである。

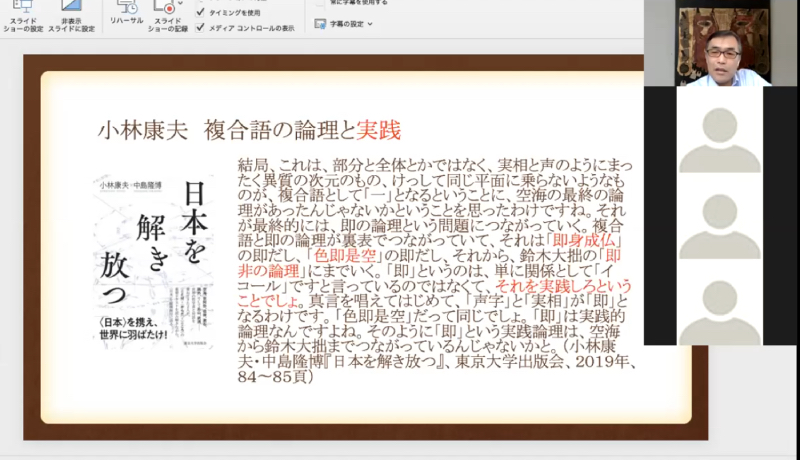

ブレット・デービス氏は日本哲学を専門としているが、彼は自分自身の経験を通じて、西洋を揺さぶれる何か普遍的なものを日本から提示しなければ、両者の対話は成り立たないことに気付いたと言う。デービス氏がEAAを訪れた際の言葉を引きながら、中島氏は自身が比較哲学に感じていた難しさと不安を語った。文学や歴史の比較は可能だとしても、哲学の比較においては、そもそも「日本に哲学はあるか」という問題に私たちは絶えず晒されることになる。しかし、中島氏はこのような不安を肯定的に受け取り、「日本に哲学はあるか」という問いは、哲学のあり方自体を問い直すチャンスだと捉えた。そして、小林康夫氏との共著『日本を解き放つ』(2019年)の一節を引き、「つなげること」と「実践」をヒントとして示した。

概念を鍛え直す

つなげることの実践として中島氏が紹介したのは、ハーバード大学のマイケル・ピュエット氏の中国哲学研究だった。文化人類学という「文化戦争」(クリフォード・ギアツ)が生じている分野から出た彼は、古代中国を一つのフィールドと見なし、「中国的な概念を洗練し、それを現代の学問的文脈でも通用するように鍛え上げる道」を選んだ。彼によれば、古代中国は未開の地でもなければ、調和のとれた理想世界でもない。我々と同様に分断・分裂に苦しむ世界であり、そこから近代西洋の概念を問い直した。

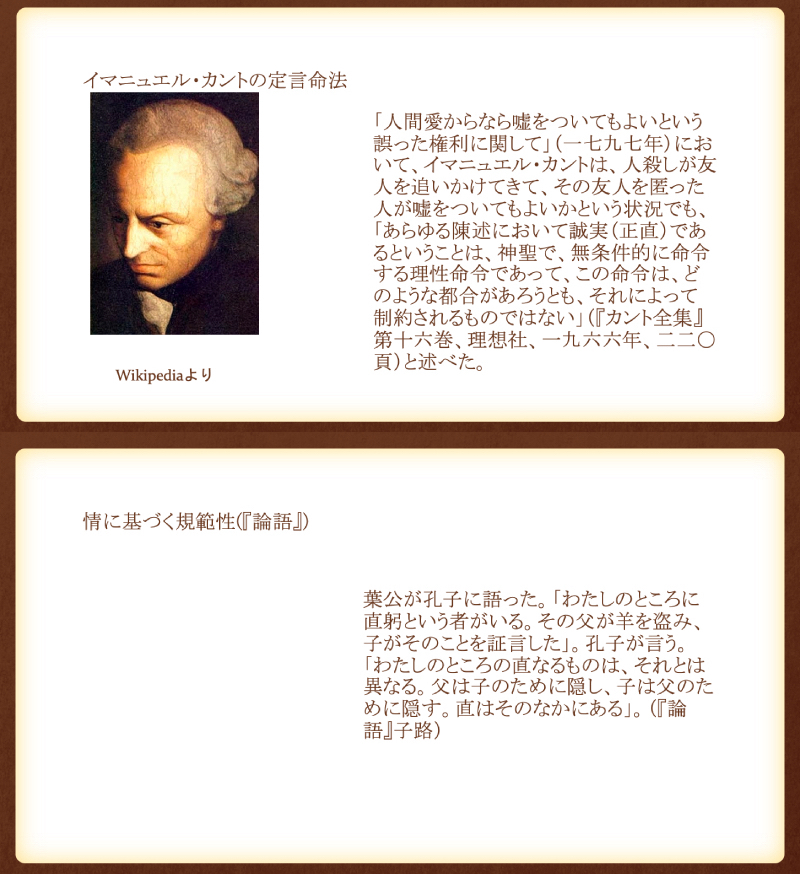

例えば、カントの定言命法は理性に基づいた無条件な規範性であるのに対し、『論語』で語られる孔子の「礼」は感情に基づく規範であった。礼は近代中国では封建的な思想だと批判されるが、ピュエット氏は、19世紀以降の戦災にある仕方で関与してしまった西洋の理性の概念を、礼によって反省するのである。他にも近代世界の基礎をなすプロテスタンティズムを古代中国の墨家になぞらえ、鍛え直された古代中国の概念で西洋哲学のあり方を批判した。

世界哲学への「道」

カントを「ケーニヒスベルクの偉大な中国人」(『善悪の彼岸』)だと茶化したニーチェは、もしかしたら、ヨーロッパと中国は「道徳の基礎づけ」という共通課題を抱えているのに気付いたのではないか。中国の思想がヨーロッパに初めて紹介された時代を振り返り、中島氏は、「概念の世界的循環」が歴史上に起こっていることを示した。

左:フィリップ・クプレ『中国の哲学者孔子』(1687年)

Internet Archiveウェブサイトより:https://archive.org/details/confuciussinarum00conf

右:クプレに従いヨーロッパを訪れた中国人沈福宗(Michael Shen Fu-Tsung)

https://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_Couplet#/media/File:Shen_Fo-tsung.jpg

フィリップ・クプレが『中国の哲学者孔子』(1687年)をヨーロッパで出版した時、中国に「哲学」があることは自明のことだった。聖書より古い歴史を持ち、超越的な神という概念がなくとも秩序を成り立たせている中国の存在は、神学を哲学に凌駕させていた当時のキリスト教の権威を根底から揺さぶった。キリスト教の世界は、複数ある世界のあり方の中の一つに過ぎないかもしれない。中島氏が語るに、ライプニッツの思想の核にある「可能世界論」は、このように中国という他者に遭遇してから登場したのであった。それから百年ほどたった後、ヘーゲルは再び西洋の優位性に立ち戻ったように思われるが、今度はヨーロッパの思想が近代文明と伴い、東アジアを揺さぶる番だった。

このような概念の世界的循環の歴史を参照し、中島氏は東アジアから再出発して「philosophy」の概念を翻訳し直してみてはどうかと問いかけた。ただ、ここで注意しなければならないのは、東アジア自身も一種の複雑系であり、観察の仕方、語り方によって変わることである。明確な内容を持つ実体より、仮設・仮の名と言うべきだろう。従って、我々は不安定な足場から世界哲学に関与することとなるのだが、関与するプロセスこそが実践であり、「世界哲学」なのだ。古代中国の「道」という概念のように、東アジアと世界哲学は何らかの実態ではなく、関与しなければ見えてこない一種のプロセスであると、中島氏は結論した。

講義の後、学生から多くの質問が寄せられた。比較哲学の限界、帝国主義の影、普遍性と複数性、地域研究および東アジアの哲学研究者のあり方などについて活発な議論応答が交わされる中、時間はあっという間に終わってしまった。

報告者:張瀛子(EAAリサーチ・アシスタント)

|

リアクション・ペーパーからの抜粋 (1) 我々は他者を他者として尊重し、真の対話に歩み寄ろうとする時、逆に相手との違い、距離を自覚するというジレンマを抱えている。この溝が深淵であるからこそ、私達は動態的なアクションに賭けてみるしかないのだろう。しかし世界哲学は脱西洋哲学的な文脈にあるとはいえ、依然として哲学の文脈の内部にいる。その時、世界哲学は今まで思想と呼ばれてこなかった諸文化に対して焦点を向けることはできるのだろうか。これは既存哲学からのスリリングな越境、哲学と非哲学の間の綱渡りを要求するだろう。また、このようにして哲学概念を刷新したとき、既存の哲学的な語り、思考法は通用するのだろうか。もはや西洋哲学がその中心から外れたところでなお、従来の手法に固執するのは暴力的ではないだろうか。この時、私たちはアカデミズムの地平を超えた、新たな創造的言語を発見することを求められるのではないだろうか。(文1〜3類) (2) 初めは、西洋というフィルターを外して、中国哲学、日本哲学、東洋哲学を捉えるにはどうしたら良いか、ということに落ち着くのかと思っていましたが、講義の終盤や質疑応答を通して、「捉える」のではなく、「哲学する」(-ing)ことが肝要だと感じました。 そこで、今回の講義を通して僕が立てた問いは、「日々、哲学するために、まず始めるべきことは?」ということです。世界に生きる私たち全てに共有されるべき、本来の哲学を再生させる試みである世界哲学は、個人に不安を掻き立て、ともすれば分析哲学や比較哲学に陥る可能性が大いにあると思います。また、講義では、世界哲学には実戦が伴わなければならないとありました。僕自身のこの問いへのアプローチは、「複雑系としての複数性に出会い、思考を止めない」ということです。世界の複数性を正面から見据え、前回の講義にもあった「異他」を歓迎した上で、まずは自分の属する文化の本質を思考し続けることが、世界を哲学するきっかけになると思います。(文1〜3類) (3) カントと孔子の、何が真の正直であるかという問いについて、孔子が「その都度具体的な状況をきちんと判断することが大切」と述べたことを、この講義全体を通して考えた。カントのように特定の正しさや軸のようなものを定めてしまえば、その軸が間違っていた場合、あるいはその軸が正しいのかどうかさえ疑わなくなった時、非常に大きな危険に陥る可能性がある。その意味で、西欧的概念が軸として存在していた哲学に、その軸の正しさを疑い、それ以外の概念を持ち込もうとしている世界哲学の意義の大きさに気付かされたように思う。また同時に、どのように自分の今見えている世界に疑いの目を向けられるのか、また見ている世界が実は思い込みの概念からほぼすべて成り立っているのではないか、と少し怖くもなった。(後期課程の学部所属) (4) 既に存在する自明のものとしてではなく、実践の過程で練り上げられるものとして世界哲学を考えるというアプローチは興味深い議論だった。未来志向の学問形態を考察するにあたり、従来の静的かつ理論的な学問から、動的で実践的な学問へと移行しようとする試みは、「友情」として語られる他者との交流を重視する傾向と密接に関連するものであった。専ら西欧を中心とする姿勢から世界へと射程を広げようとする動向は、哲学においてだけではなく、文学においても見られるものである。近年その重要性を増す世界文学という概念も、世界哲学と同様に、実践の学問として認識することで、従来の文学が摘み残してきた要素を補完することができるかもしれない。(後期課程の学部所属) |