2020年6月26日の第11回学術フロンティア講義は石井剛氏(EAA副院長・総合文化研究科教授)が講師を務めた。タイトルは「『中国』と『世界』: どこにあるのか?」である。

講義冒頭、石井氏は駒場キャンパスにある「新墾之碑」に触れ、一連のオムニバス講義がもつ意義について学生へ語った。一高移転の際に、駒場の地で未知との遭遇を恐れず、絶えず向き合って未来を切り開こうという一高の精神が碑文に刻まれている。これ以来駒場はずっと「フロンティア」に立っている(昨年の「30年後の世界へ」講義第12回において、張旭東氏(現・ニューヨーク大学)もフロンティア状況から翻訳を通じて人文学の意義を考察した)、と振り返り、駒場での教育活動も学生との対話を通じて自己刷新する貴重な経験だと述べた。

(講義当日のZoom画面スクリーンショット)

それから講義の本題に入り、石井氏は自らの専門である「中国研究」の観点から、「中国」はどこにあるのか、と問いかけた。清王朝が栄えた土地で近代国民国家を作り上げようとする近代の知識人たちも頭を悩ませた問題である。梁啓超(1873-1929)は、日本に亡命した時、日本を近代国民国家のモデルとして照らし合わせてみると、一番喫緊の課題は清王朝の代替としての新しい国家に「国名」がないことだと痛感した。躊躇いながらも彼は、「中国」という名前を提案した。排満革命を掲げ、漢民族による国家の樹立を唱える章太炎は「中華民国」成立の前に書いた文章「中華民国解」では、将来の漢民族の国家に朝鮮やベトナムなどの「漢族」地域を回復すべきだと主張すると同時に、モンゴルやチベットなどの去留は任せても良いと説いた。しかしその後の中華民国政府は、「五族共和」の原則で懸命に清王朝の領域を維持しようとし、その領域は現在の中華人民共和国まで引き継がれた。時間的にはやや遡るが、梁啓超の師・康有為は儒教の経典『礼記』に描かれたユートピア的な「天下為公」の社会像から啓発を受け、単一の国家のみならず、全世界つまり「天下」のあり方に関する「大同」論を打ち出した。康有為のいう「大同世界」においても、王朝が交代しながらも何かの一貫してきたものが長らく存在し、「中国人」の文化や性格などを大きく規定している。

(講義当日のZoom画面スクリーンショット)

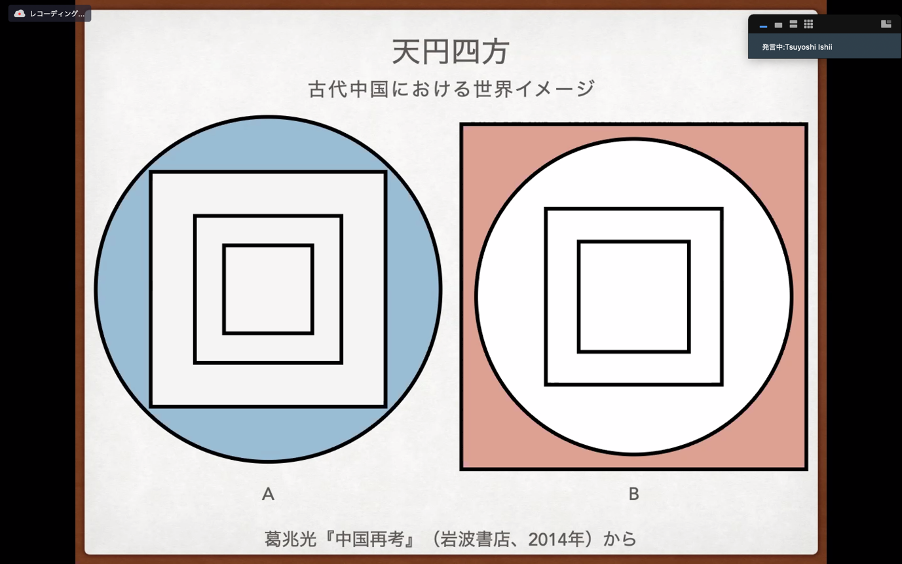

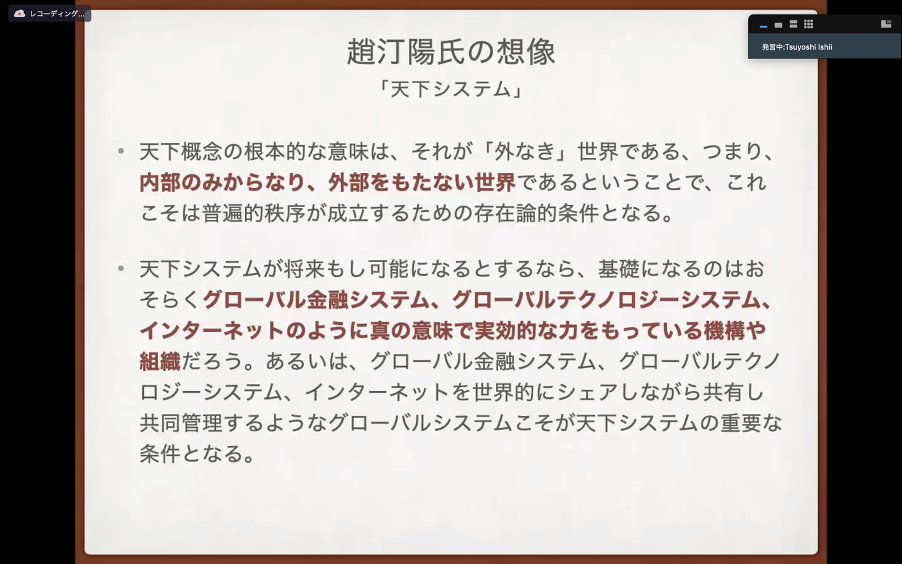

このあたりから、問題がだんだんと浮き彫りになる。中国では長らく世界の全体をカバーする「天下」という概念との関係のなかで自分たちの位置づけが考えられてきたことが明らかになった。現代の研究者である葛兆光(かつ ちょうこう)氏によると、「天下」とはいわゆる中国文化の中核的地域から四方へと広がっていく世界イメージであり、その中心から遠いほど文明のレベルが低くなるという価値的構造でもある。このような「天下」が近代の世界秩序に直面した時生じた問題は未だ解決されていないと石井氏は言う。さらにこの「天下」の見方を現代社会で考え直そうとする人物も現れている。趙汀陽(ちょう ていよう)氏は今後の世界システムを「天下システム」として考えるべきだと提言する。これはすべての土地、すべての人間そしてすべての政治主体を包括的に収めるシステムである。このようなシステムの前提となっているのは、中国の歴史から抽出された「渦巻きモデル」である。つまり、中国周辺の地域や文化は、みな中国から発した天下というシステムに組み込まれつつあるプロセスとして生じており、その結果として天下システムが完成する。趙氏のこうした発想の背後には、近代的国民国家によって整えられた世界秩序に対する批判があると石井氏は指摘した。趙氏から見ると、国民国家を単位とした国際組織は結局大国の覇権争いの道具になり、あらゆる国と人にとってのものにはなっていない。全てを内に包含する「天下システム」は、そんな状況を打開するための一つの選択肢になるかもしれない。天下システムはグローバルな金融システムやテクノロジーシステムによって支えられ、世界のすべての人を「平等」にカバーすることで、人間が共有し共同管理するシステムとなる。

(講義当日のZoom画面スクリーンショット)

さらに、「天下システム」について、新しい技術に基づいた未来世界のコネクションを築く点では「Society 5.0」の発想とかなり近いと石井氏は述べた。一方で、旧来の一国中心や人間中心的な考え方と決別する機会を「天下システム」がわれわれに与えてくれているが、他方で、その「外のない」世界観が多くの異質のものを見捨てているのも事実である。そこで、「世界」というのはあくまで人間精神の産物であり、人間精神の限界と包括的「世界」を把握しようとする意欲との間の齟齬を見逃してはいけない。そういう意味で「世界」はどうすべきなのか、「世界」にはどのような可能性が含まれているのか、「天下システム」はそれらのものを考えるチャンスと予期せぬ危険性の両方を含意している。石井氏はふたたび「中国とは何か」という話題に立ち戻り、「中国」というのは現代のシステムにおいて把握しきれないものを考える場なのではないかと、明確な結論を出すよりは聴衆に自分なりの思考を促す問題提起によって講義を締めくくった。質疑問答では、新しい「世界」像における「日本」に対する見方や、「天下システム」の政治的危険性とその根源などについて聴講者と講師との意見交換を行った。

報告者:胡藤(EAAリサーチ・アシスタント)

|

リアクションペーパー抜粋 ・今回の講義は、「中国とは何か」という存在論的な問いから出発し、30年後の世界に向けて、新たな世界のあり方を考える機会となりました。その中で、趙汀陽の「天下システム論」に新たに触れました。外無き世界、内部のみからなる世界という概念が、カントの「永遠平和のために」と通ずる部分があるのは非常に示唆的であるとも思いました。というのも、即決してはいけませんが、時代も文化的背景も異なる両者が、世界を全体として包括する国際システムを考えたことは、地球に生きる人間の究極的な理想であるかもしれない、と感じたからです。そして、この包括的な世界が、テクノロジーを利用して実現されようとしていることも実感しています。ただ、本質的に内外の区別をつけてしまう人間が、外なき世界を実現することは理想的すぎるようにも感じました。 私が今回の講義を通してたてた問いは、「フィジカル世界とサイバー世界が融合するこれからの時代において、世界の中心をどこに見出すか?」ということです。それに対するアプローチは、「中心という考えに縛られない」ということです。これはある意味矛盾した答えだと思います。しかし、テクノロジーが発展する中、人間も存在論的な問いを投げかけられていると思います。人間がつくった「国」が中心である必要も、さらに言えば「人間」が中心である必要もないように感じました。とすれば、従来の「人間の捉え方を相対化するアプローチとして、中心に「無」を置くという考えがあってもいいと考えました。これは人間の存在を否定的に見ているのではなく、人間に、「平凡であることの勇気」を与えるものなのかな、と考えました。(文科一類~三類) ・どのような世界を想像する可きか? この問いは、まさにこの講義の主題をなす問いである一方で、一見して(一読して)すぐに意味がわかるような簡単な問いではないとも思います。おそらく、この講義を受ける前の自分では、問いの意味すら理解できなかったでしょう。しかし、様々な分野での「新たな普遍」を構築する営みについてのお話を聞くうちに、この問いの持つ意味、そして重要性を少しずつ感じられるようになっていることに今日の講義で気づきました。前提された「世界」が既にあるのではなく、いまここから新たな世界をデザインしていくのだという気概を忘れずに、この問いについて今後も考えていきたいと思います。 また、中国の古典や革命期の思想に立脚しつつ、それらを再定義し、未来に向けた実践の足がかりにする、という今日の講義の流れを見て、ガイダンス以来どこか引っかかっていた、普遍化のためにあえて「東アジア」という特定の地域を足がかりにするという一見逆説的な方法論についても、少し腑に落ちた感がありました。(文科一類~三類) ・新しい天下システムについて様々な議論があった。とりわけその中心がどうあるべきか、そして何をもって中心とすべきか、ということについては、天下システムの正統性に関わる重要な問題であると考える。古典中国ではそれが皇帝だったが、現代のコンテキストで専制君主の君臨が了解を得られる可能性は極めて低い。そう考えると、やはりテクノロジーに中心を委ねるということになるのだろうか。だがテクノロジーはテクノロジーである限り、価値中立的ではありえない。2045年にはAIが人間を超える「シンギュラリティ」が到来するということがまことしやかに語られるが、AIはあくまでも「複雑な関数」に過ぎないし、その機能は関係する人間に大きく左右される。では民主主義だろうか。そうかもしれない。だが、少なくとも現段階において、民主主義が普遍的に受け入れられる価値観ではないことを、我々はあまりにもよく知っている。ここまで様々な候補を除外しつつ思うことは、現状中心に一番近いのは市場ではないかということである。マーク・フィッシャーが『資本主義リアリズム』で語るように、資本主義は文字通りどこにでも現れる。我々は資本主義を非難し、新自由主義者を忌避し、可能な限り市場の魔の手から逃れようとするが、実は本心からではない。結局、万事競争なのだという鉄の論理から逃れられたことがあるだろうか。そうした意味で我々は市場というブラックホールに飲み込まれつつあるとすら言えるのではないか。だが、万物が商品に還元され、市場に持ち込まれるような世界が本当に意味あるものなのだろうか。私達のほとんどはもはや市場のない世界など想像すらできないが、それでもなお「市場のない世界」を構想し、構築し、その価値を広めることがなければ、市場中心主義は止まらないように思う。そして中心になるものが世界政府であるなら、その価値観は我々がこれからの世界でもっとも大事にしていきたい普遍的価値観を代弁するものでなければならない。そのように私は考えた。(後期課程の学部所属) |