2022年2月3日(木)16:00より、第6回「部屋と空間プロジェクト」 研究会が行われた。今回は柳幹康氏(東洋文化研究所)が「死者を祀る空間」として、『葬儀と仏壇』(ヨルン・ボクホベン、岩田書院、2005 年)をとりあげ報告を行った。司会は田中有紀(東洋文化研究所)が務めた。

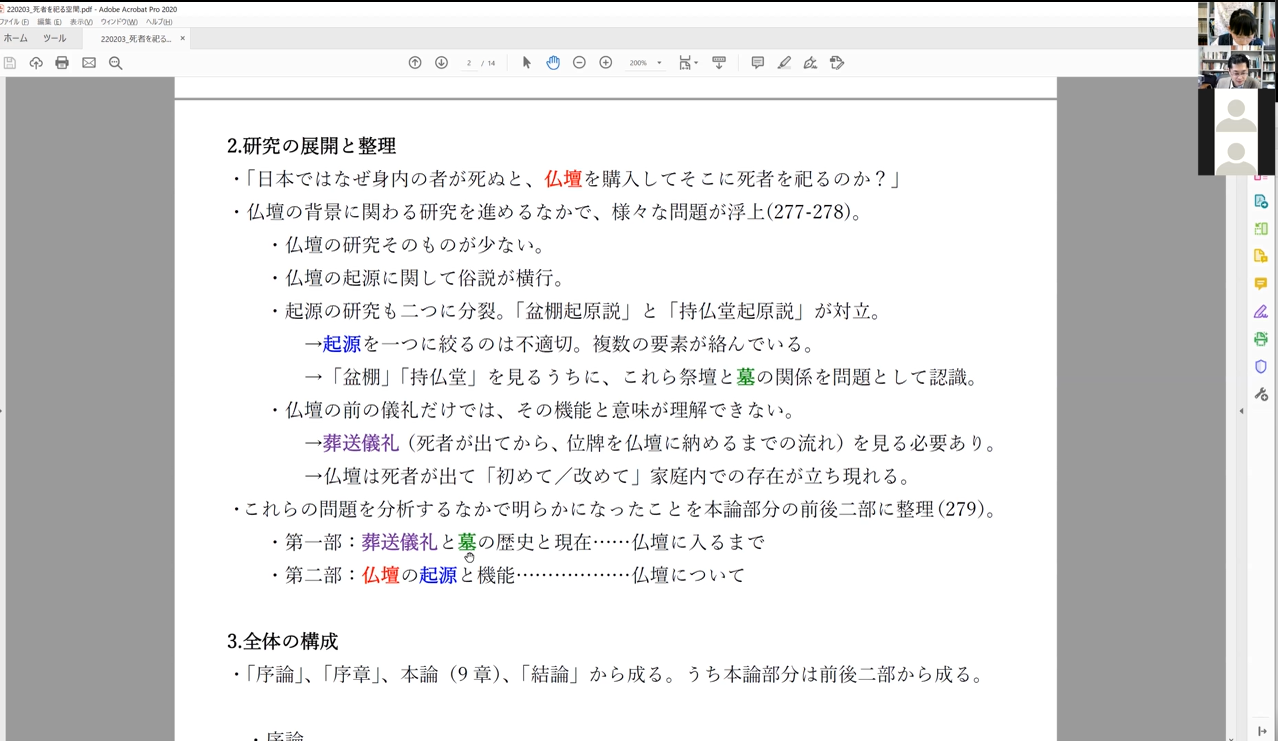

「日本ではなぜ身内の者が死ぬと、仏壇を購入してそこに死者を祀るのか」という問いに基づき、筆者は仏壇の背景に関わる研究を進める。仏壇の前の儀礼だけでは、その機能と意味が理解できないと考えた筆者は、祭壇と墓の関係を問題として認識し、葬送儀礼 (死者が出てから、位牌を仏壇に納めるまでの流れ)を見る必要があると考えた。本書の第一部は「葬送儀礼と墓の歴史と現在」すなわち仏壇に入るまで、第二部は「仏壇の起源と機能」すなわち仏壇についての考察である。

第一部で検討するのは「奈良市阪原町における葬送儀礼」の事例である。筆者は、奈良市の北側にある阪原町を調査した。「垣内」と呼ばれる隣組が互助会として機能し、葬儀の実務を担当する。遺体に触れるのは家族の役割であり、遺体は土葬して、故人の髪と爪は壺に収め祭壇に安置し、家族は自分の爪を切って棺に入れる。祭壇に安置された髪・爪は、一周忌の法要後に寺に納めるという。ここからわかるのは、死穢を忌避せず死体に触れる家族、そして葬儀に参与するが死体に直接触れない隣組というように、作業が明確に分担されていることである。

もうひとつは「奈良市街における葬送儀礼」の事例である。市街地の葬送儀礼は病院と葬儀社によって行われ、死を忌避する傾向がより顕著になっている。もともと遺族が行なっていた遺体の湯灌は、病院の看護婦による清拭に置きかわり、遺体が棺に納められた後は葬儀社に任せられた。家族も弔問者もほとんど死者に手を触れない。火葬が行われ、遺骨の半分は火葬場に残されることから、筆者は日本人が重視するのは遺骨そのものではなく、死者に成仏・往生をもたらす「遺骨の正しい処理 (管理)」であると指摘する。柳氏はさらに、肉体を腐敗させることなく処理できたこと、最終的な到達点である「白骨」への移行を確認できたことによる安心感についても言及した。

第二部では、島根県簸川郡斐川町を調査し、位牌が仏壇に安置された後の死霊・先祖の祭祀を分析する。仏壇の形態は、宗派別の相違というより、購入者の希望によって装飾に違いが生じていると考えられる。仏壇を設置する際は僧侶が儀式を執行するが、祭祀の執行にあたっては、宗派の教義よりも家の作法のほうが往々にして優先される。仏壇からは、霊魂に対する「恐怖」と「愛着」の「両義性」が読み取れる。仏壇を適切に取り扱いきちんと儀礼を行わなければ「罰が当たる」と考え、扉・欄干・水引を設け「他界の流出」を防ぐ装置を置き、仏壇そのものが、普段家族があまり寄りつかない部屋に置かれていることが多い。それと同時に仏壇は、死者との交流を可能とする場であり、それにより「心の拠り所」ともなっている。

柳氏は、死により分かたれた生者と死者(死霊)の関係をどう取り結ぶかが、葬送儀礼・先祖祭祀の核心であると指摘する。それまで共に生活してきた死者に対し、残された生者は「愛情」を覚える一方で、死穢をまとう死者 に「恐怖」の念を抱く。その死穢を除去し死霊を浄化する行為である「儀礼」において、「死者」は遺体の処理(土葬・火葬)により「死霊」となり、のち供養・年忌法要により死穢が浄化され「先祖」となる。また、死者を二つの「空間」に閉じ込め管理、共存する。筆者が指摘するように、「仏壇」は「位牌」(浄化された家族の魂の依代)のみが祀られる場所で、死穢とは無縁であり、先祖とつながるミクロコスモスである。一定の距離をとりつつ家の中に設置され、死者との交流が日々なされる場と捉えられる。「墓地」は「死体」が葬られる場所であり、死穢とは無縁ではいられない場であり、共同体とつながるマクロコスモスである。一定の距離をとりつつ共同体の中に設置され、基本的には年に一度家族が訪れる。このように「儀礼」による浄化をすすめる過程で、「依代」的にも「空間」的にも不吉な死を遠ざけていく形になっている。「依代」は当初、肉体に由来するものと、そうでない白木の位牌が用いられるが、やがてともに処理・処分され、不吉な死と無縁の黒塗りの位牌のみが残る。「空間」に着目すれば、位牌は「仏壇」という、家の中にはあるものの生活の場からは一定の距離がある特別な「空間」に閉じ込められ、適切に取り扱われる。肉体が処理される「墓地」は家の外にあり、年に一度しか訪問されない。すなわち、二重三重に死穢を遠ざけたうえで、浄化された家族・先祖の霊とのみ安全かつ有益に交流する仕組みを構築しているのである。また柳氏は、本書の課題として残された、葬送と僧侶の関係について複数の先行研究を紹介しながら、自身の専門である禅宗の僧侶の事例も含めて、僧侶たちがいかに死穢のタブーを乗り越えていったかについて補足した。

質疑応答で繰り広げられたテーマは多岐にわたるが、そのいくつかをふまえながら、報告者が考えたことを書きたい。

一人の人間の死をめぐり、ミクロコスモスとしての仏壇とマクロコスモスの墓地という二つの空間が形成される。人々はこれらと適切に距離をとりながら、生活を続けてきた。今回は特に日本人の、「死をめぐる空間」形成の微妙なあり方に注目したが、参加者の発言から考えると、おそらく中国でも、あるいはほかの国々にも、死者との距離の取り方にはそれぞれの作法があり、葬送儀礼をめぐる様々な空間のあり方から読み取れるのだろう。

それを念頭においた上で、あえて日本的な葬送儀礼についてもう一度考えてみると、そこには、「私はこうしたい」という遺族の強い思いが、様々な伝統的な作法に一定の注意を払いながらも、常に優先され、遺族の周囲にいる人々にもまた、それを許容する態度を見出せるのではないか。こうした強い思いは、「死者は私にこうしてほしいと思っているはず」という強い信念の裏返しでもある。この信念は、柳氏が引用する、「他者がなにを見、なにを知り、どう感じ、なにを信じ、なにを意図しているかについて推論する」力(Bering, Jesse著、鈴木光太郎訳『ヒトはなぜ神を信じるのか:信仰する本能』、化学同人、2012)を、人間が「実際には心をもたないモノ」である死者にまで、最大限発揮してしまうことによって生まれるものであろう。悲しみとどう向き合うかという個人の気持ちを最大限尊重して、無理に押さえつけずにどう消化していくかを考えるのは、中国の思想家荀子が論じたような、欲望を適切に養い、調節していこうとする儀礼の精神にもつながる。

ところが、時には僧侶の助言を無視してまで行われる「こうしたい」という個人の思いは、周りの説得により、通常の儀礼へと引き戻されていく。儀礼の「空間」「時間」をめぐるセンスは、社会の中で培われ、ある程度共有されているのである。そこからしばらく逸脱することは許されながらも、再びその共有された枠組みの中へと戻っていく。家族の遺骨を墓に納めず、ずっとそばに置いておきたいという気持ちは尊重されるべきだが、やはり墓に納めるべきだと説得するのが友人である。儀礼にまつわるこうしたセンスこそが、「悲しみ」という感情が過度に増長しないように、感情を「適切」な「空間」「時間」によって区切ることで、再び人間が「日常」へと戻れるようにするための装置として、働いているのではないか。

報告者:田中有紀(東洋文化研究所)