近代の日本および東アジアにおける出版・報道文化の草創期について考える本研究会も、八回目を数えることとなった。今回は、新型コロナ感染症の第七波がやや落ち着いたこともあり、発表者と準備に関係した会員数名のみ対面、他の参加者はオンラインという、本会初のハイブリッド開催を試みた。主宰・司会者の前島志保氏(総合文化研究科教授)による挨拶の後、明治後期の教育ジャーナリズムの展開と明治期の出版活動を支えた表記法の近代における転換についての発表が続いた。

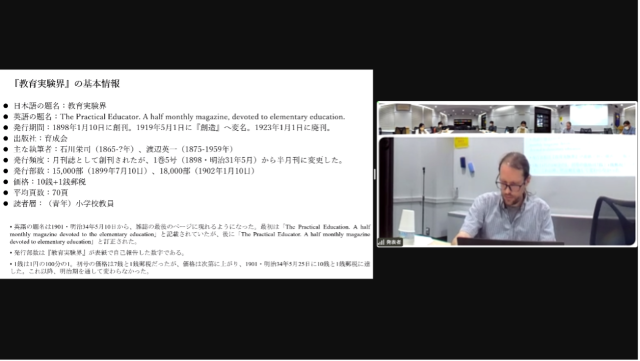

一人目の発表者は、ピーテル・ヴァン・ロメル氏(東京経済大学特任講師)であった。「近代日本における教育ジャーナリズムの実態――雑誌『教育界』『教育学術界』『教育実験界』を中心に」と題して発表された。

ヴァン・ロメル氏はまず、明治後期は、日本における初等教育の確立期であり、そこで出現した小学校教師たちは、新たな近代職業層と読者層を形成することになったとした。他方、当時の時代の風潮であった立身出世主義からは、そのあこがれの対象とまでは言えなかったという。

代表的な教育雑誌として、『教育界』、『教育学術界』、『教育実験会』が挙げられた。『教育界』は、総合雑誌的。『教育学術界』は、中等教育以上についてのものだが小学校教員にも読まれた。『教育実験会』は、地方の現場に目を向けた。というような、それぞれの特徴が言われた。

教育ジャーナリズムの始まりが言われ、近代教育制度の導入がその起源だとされた。日本で最初のそれは、短期間で終わったものの、『文部省雑誌』(1873-76)であったという。それ以後は、官製でなく、教育会や民間出版社によるものが出たといい、『教育新誌』、『教育時論』、『教育報知』などが紹介された。

明治後期の教育雑誌について、それ以前と比べて、長期にわたって刊行され、発行部数は増え、内容が拡張され、文芸欄が充実している、という特徴が挙げられた。また、発行部数は回覧によって、実質的に増しているという。

具体的には、『教育実験界』が取り上げられた。地方教員への教養、国民教育に尽くすということを小学校教員のアイデンティティとして付与することで教員の立身出世熱やフラストレーションを抑える役割を果たしたという。

日露戦争以前には、戦後の冬の時代と言われる締め付けに比して、自由主義的な教育思想も現れていたと言われ、教育現場を美化した小説は少なく、写実的に、あるいはロマン主義的に教育現場を描いた小説が多く載ったという。

日露戦後についても、多様性はあったといい、例えば女性教員(当時25%の人数に及んでいた)の是非について、良妻賢母の観点から、あるいはそれに反対する観点から論じられたという。また、『教育実験界』を支えた渡辺栄一による国家主義批判にも触れられ、いったん発表は終えられた。

旧制高校の雑誌を研究している報告者からは、旧制高校生は、自分たちが自治の下にあると自負する反面、規則に縛られている師範学校の教育をネガとしていたが、小学校教員の側では、高等学校、大学をどう見ていたのかと質問した。誌上に言及はあまりないという。日露戦後、地方改良運動に伴って、地方を重視する傾向と、他方でそれを批判する傾向が生まれたという回答であった。

また、今回は、受容層としての小学校教員が取り上げられたが、師範学校一期生などは、発信者としてネットワークをつくっていると指摘された。

最後に、研究会を主宰する前島志保氏(総合文化研究科教授)からは、日露戦後も多様性があったというが、それは何により可能であったのか、「多様性」に一定の傾向は無かったか、また、言論の冬の時代とされるこの時期の教育雑誌における多様性を我々はどのように考えたらよいのかと問われた。『教育界』については、主に編集の方針であったとされ、また投稿を中心に据えるとすれば、おのずと多様性は出てくるのではないかと回答された。

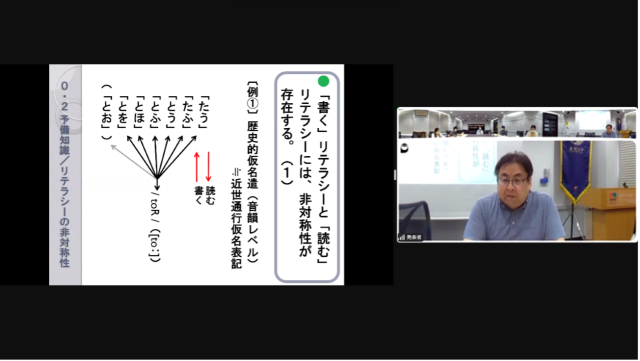

次に、矢田勉氏(東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻教授)によって「明治期日本語表記の革新性――漢字仮名交り文の質的変化を中心に」を演題とする講演が行われた。本発表は、文字教育の変革に伴って、日本におけるリテラシーの構造がいかに変化したかを辿り、明治期の表記法の到達点を示すことを目的としたものであった。

まず、矢田氏は前置きとして、リテラシーという語に内在する非対称性に触れた。リテラシーには、読むリテラシーと書くリテラシーが存在し、教育如何で、読めるが書けないというような非対称が生じうるという。戦前まで用いられていた「歴史的仮名遣」は、同じ音に対して複数の表記が存在するため、書くほうが難しいということになる。

明治期となり、文体に大きな変化が生じたことは繰り返し指摘されてきたことであるが、一方で、表記体――すなわち使用字種およびその表記規則――のレベルでは、一見すると顕著な相違は見られないという。では、表記体に関して、明治期の革新性はどこに求められるのだろうか。それは、先述したリテラシー構造の変化であった。江戸時代の文字教育では、書くリテラシーとして候文が、読むリテラシーとして漢字仮名交り文が求められた。つまり、リテラシーごとに志向する表記体が異なる、非対称なリテラシーが要求されていたのである。

それが、明治の国語教育では一転し、書くリテラシーとしても漢字仮名交り文が求められ、対称的なリテラシー構造が目指されるようになる。その背景には、候文が既知の情報を伝えることに長け、新しい概念や知識を生むことには向かないという性質を持っていた事情があるという。江戸時代には、その候文の性質こそが、民衆を情報の享受者の立場に留め置くことに役立っていた。しかし、明治期には知的生産性を持つ国民が必要とされ、そのためにも国民は、その道具として漢字仮名交り文を操れるようになるべく教育されることとなったのである。このようにリテラシー構造の一大転換が図られたわけであるが、対称的なリテラシーの実現は、完全には達成されなかったと矢田氏は指摘する。それは、すでに触れた「歴史的仮名遣」そのものが持つ非対称性に由来し、そこに近代表記の限界点があったという。

その後、活潑な質疑応答が交わされた。知的生産者を目指した文字教育とデモクラシー・民主化の関係性、音読・黙読文化と表記の関係性、日本において漢字文化が残存した理由、明治期の教科書における敬体・常体の採用とリテラシー構造の問題など、広範囲に亘る議論が繰り広げられた。

閉会後に希望者のみで行った懇談会でも、ネットやSNS、音声入力の普及による今後の表記の変化とそれが使用者に与える影響、口頭言語と表記の関係の階層・学歴・地域による差、近代の日本と韓国における漢字の残り方の違いなど、言葉と教育にまつわる様々な話題が、韓国からの参加者も交えながら自由闊達に話し合われた。

前半報告者:高原智史(総合文化研究科博士課程)

後半報告者:石川真奈実(総合文化研究科博士課程)

全体監修:前島志保(総合文化研究科教授)