2020年1月29日、EAA本郷オフィスにて、エディ・デュフモン氏(ボルドー大学准教授)と中島隆博氏(本学東洋文化研究所教授/EAA副院長)によるEAAダイアローグが開催された。

二人の友情は、約二十年前、中島氏がパリで行った講演会に、当時大学院生だったデュフモン氏が参加したことに始まる。その数年後、日本へと留学を果たしたデュフモン氏は中島氏と再会し、以後、両氏の学問的交流は現在に至るまで継続している。ダイアローグではリラックスした雰囲気の中、デュフモン氏の幼少期の興味関心から、日本研究という道に進んだきっかけ、そして現在の研究関心に至るまで、様々な話題が飛び交った。

デュフモン氏は、軍人である父、アルジェリアにルーツを持つムスリムの母、というバックグラウンドを持つ一方で、学校教育においては、伝統的なフランス式の教育を受けた。ヨーロッパ史を中心とした歴史教育を受け、また、学校の方針の影響の中、自らクリスチャンとなる選択をした。反対に、アジアやアフリカの歴史・文化、また、母の信仰するイスラム教などには、あまり触れる機会がなかったという。最も強く関心を持ったのは、ギリシャやエジプトの古代史で、歴史研究に従事したいという意識はこの頃芽生えたと語った。

学校教育では非ヨーロッパ世界に触れることはほとんどなかったと語ったデュフモン氏であったが、当時メディアを通してフランスに紹介され始めた日本のアニメや音楽に触れる機会を得たことで、日本をはじめとするアジア圏への興味関心を持ち始めたという。しかし、大学でも高校までと同様、相変わらずヨーロッパを中心とした歴史にしか触れることができなかった。こうした状況に疑問を抱いたデュフモン氏は、フランス国立東洋言語文化学院への進学を決意し、ここで日本研究を始めることとなる。日本のテクストを日本語で読み日本語で議論するという、それまでとは全く異なった研究環境が、彼の好奇心を掻き立てた。また、フランス社会が変革期を迎えるなか、あえてムスリムへと転身するという選択も、このとき行った。

同学院で学ぶ中でデュフモン氏は、日本のみならず、東アジア全体、とりわけその近代の歩みに対して興味を持つようになった。特に、江戸時代に隆盛を誇った儒教がなぜ近代に入ると日本では途絶えてしまうのか、また、同時代における中国において儒教はどのように変化していったのか、という学問的問いを抱くに至った。そこで彼が博士論文の主題として選んだのが、近代日本の思想家・安岡正篤であった。安岡が「最後の儒者」として紹介されているのを目にしたのが、興味を抱いたきっかけだったという。中島氏が指摘したように、戦後日本では、戦前のいわゆる「右翼」と見なされる人物の思想は、正しく検証されずに、無視あるいは忌避され続けてきた。本当に必要なのは、その思想・哲学と向き合い、その構造的問題を明らかにすることである、と両氏は強調した。

安岡のような人物を題材として扱ったことで、デュフモン氏自身も色眼鏡で見られるという厄介な経験をしたという。というのも、当時勢力を拡大しつつあった右派の代表的人物であったブルーノ・ゴルニッシュが、日本研究者であったという背景があったからだ。批判精神を忘れず、なおかつ、過去の「右翼」思想家のテクストに真摯に向き合うというデュフモン氏の姿勢は、なかなか理解されなかったという。しかし、デュフモン氏は今でも、博士論文で安岡を扱ったことを後悔していない、と語った。彼を通して、近代日本の知識人の関係図を把握できたことは、安岡のような人物を生んだ近代日本という構造そのものを見つめることに繋がった。また、安岡を通して、デュフモン氏は次なる研究対象となる中江兆民との出会いも果たした。安岡も中江も、共に孟子を引用しているものの、両者の解釈が全く異なっていることに、強い興味を覚えたという。

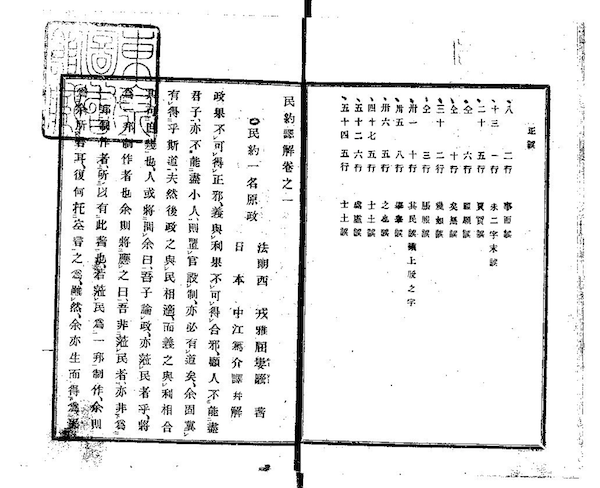

中江兆民『民約訳解』の本文。国立国会図書館デジタルコレクションより:https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783742/9(検索日:2020/01/29)

周知の通り、中江兆民はジャン=ジャック・ルソー『社会契約論』の日本における翻訳者である。デュフモン氏はこの度、中江による翻訳書である『民約訳解』を再びフランス語に翻訳し直すという興味深い試みに挑戦した。なぜわざわざ、もともとフランス語であった『社会契約論』の日本語訳を、再度フランス語に翻訳する必要があったのか。その理由について、デュフモン氏は次のように語った。中江は、フランス語を日本語に置き換えただけの単なる技術的な翻訳を行ったのではなく、彼自身が、翻訳という行為を通して新たな概念を創造している。それは、ルソーのテクストを超え出た、中江の哲学であるとすら言える。さらにデュフモン氏は、中江の哲学を翻訳することは、フランス語において新たに概念を作り直す作業であったと語った。したがって、中江の哲学の中から、デュフモン氏自身の哲学が生み出されたと言うこともできる。このように翻訳とは、哲学的概念を練り上げる作業であるのだ。今後の展望として、モンテスキューやトクヴィルといった哲学者たちのテクストが、日本や中国といった東アジア世界でどのように翻訳され、そしてあらたな哲学として練り上げられていったのかを追究したい、とデュフモン氏は意欲的に語った。

デュフモン氏が考える中江兆民の独自性は、自由主義と社会主義をなんとかして調和させようとする煩悶・混乱の中にある。日本という若き近代国家の建設の只中で、どのような理念が必要とされているのか。その一つの解をルソーの中に見出した中江は、ルソーのみならず、当時の共和主義者たちとの交流を通して、その哲学を深化させた。「天」「君」「民」といった儒教由来の概念を駆使しつつ、天皇という特異な存在がいるこの国で、中江は独自の民主主義を練り上げていったのだ。

ダイアローグの終盤、昨今のフランス情勢にも話が及んだ。ムスリムをはじめとする異文化・異教の民との共存方法を、フランスはどのように創造してきたのか。デュフモン氏によれば、フランスにおける民主主義は未だ進行中のプロジェクトであり、その終わりはまだ見えない。「ライシテ」(いわゆる政教分離政策)を重んじるがあまり、文化の多様性が抑圧されてしまうような、皮肉な状況も出来している。デュフモン氏は、50年代・60年代において、経済的理由で渡仏してきた北アフリカの人々を、単なる一時滞在者とみなし、彼・彼女ら、そしてその次世代の人々を、「共和国」の一員として迎え入れる制度を真剣に整えてこなかったことが現在の矛盾を生んでいる、と指摘した。フランス革命を経て産出された、まさに革命的な「市民」概念は、誰もが皆共和国の一員である、という普遍的な方向へと深化するのではなく、皮肉にも、「能力ある市民」——例えば資産があって、高等教育を受けたエリートと呼ばれる人々——だけが政治に参画できるという方向へと進んでしまった。このようにエリート主義が再生産され続ければ、反対に、その鬼子としてのポピュリズムも生まれ続けることになる。「市民」とは、古代ギリシャのポリスに起源を持つ概念である。しかしそこで市民=自由民とは、労働を担う奴隷がいてはじめて成立する階級であった。皮肉にも、現代のフランスにおいては、「能力ある市民」とそれ以外、といったように、階級が再生産され続けている。自由主義、社会主義、共和主義、民主主義——これらの理念・理想をどのように共存させ、その中から新しい概念を創出するのかという、中江が直面した問題は、今も形を変えて、わたしたちに重くのしかかっている。この問いと真剣に格闘し、社会を変えていく力を養うことこそが、学問に託されている。

報告者:崎濱紗奈(EAA特任研究員)