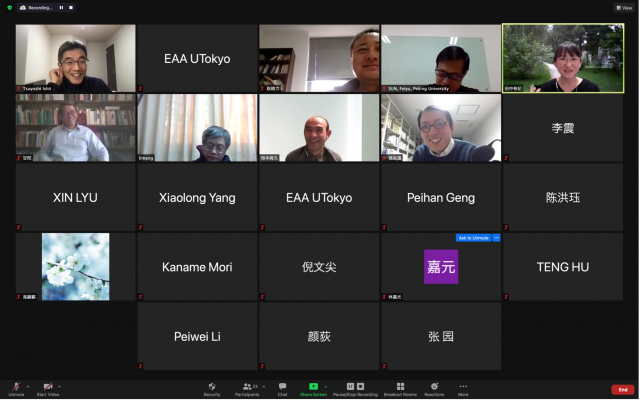

2021年2月20日、ワークショップ「哲学としての書院」(書院作為哲学)が開催された。本ワークショップ開催の趣旨は清華大学、北京大学、そして東京大学における「書院」という組織、教育のあり方、およびこれまでの経験についての知見の交換にあった。ワークショップでは既存の大学制度を残しつつ、未来に向けた新たな発展をめざした多様な議論が交わされた。以下、発表順に各々の発表者の議論の概要を記していきたい。

1人目の発表者は清華大学「新雅書院」運営に携わる甘陽氏(清華大学)である。甘氏は中国におけるここ数年の「書院」教育の拡大に触れながら、新雅書院が目指しているのは、専門的な知識の追求や伝達に加えて、価値観や多様な能力の育成をめざした三位一体的なものであると述べた。そして清華大学という理工系の強い大学において、文系の学問を如何に示すかが、現在甘氏の取り組んでいる課題であるという。この点は質疑応答でも議論となり、理工系の専門教育が進む中で、如何に難解な古典を読む時間を確保するかが問われている。甘氏の現時点の考えは、未来の科学者が古典への造詣を持ち続けながら、各界で活躍してくれることを願うというものであった。

甘陽氏に続き李猛氏(北京大学)によって北京大学「元培学院」における実践の状況が報告された。元培学院は「自然を貴び個性を伸ばし、孤独を転じて共同となす」(尚自然展個性、化孤独為共同)を掲げながら、知識を授ける教育にとどまらず、衣食住の生活や課外活動を通じたより広義的な教育を展開している。その背景には、中国の大学における競争の激化がある。競争的な評価システムは優秀な学生を輩出する一方で、成績の低い学生を生み出してしまい、そしてそれら学生へのフォローが手薄になってしまうという問題がある。学業面において自信を失ってしまいがちな学生に、競争の外にある価値観への眼を養うことが重要だと李猛氏は述べる。

3人目の発表者は東京大学の石井剛氏(EAA副院長)である。石井氏は現在の世界で人間を考えること、そしてそれが「書院」教育や古典を読むことと如何に関わるのかについて自身の思索を示した。石井氏の主張の背景となっているのは、ヨーロッパ哲学がある種の限界を迎えているという点である。これからの哲学や人間を考えるに際しては、ヨーロッパに止まらない世界を舞台に思索を展開していかねばならない。石井氏は2020年に筑摩書房から刊行された叢書『世界哲学史』シリーズ(ちくま文庫、全8巻)と、カール・ヤスパースが「軸の時代」と述べた状況を重ね合わせながら、古典を現在の状況において読むことと、未来を構想することの意義を説いた。

休憩を挟んだ後、4人目の発表者として田中有紀氏(東京大学)が発表した。田中氏は朱熹と「書院」という観点から、当時において「書院」という場所が果たした機能について具体的な考察を述べた。朱熹は「書院」においてしばしば弟子と問答を繰り広げており、そこで弟子たちの意見を参照したり、また自身の思想を伝える機会としたりしていた。田中氏はそのような交流を通して朱熹が自身の思想を見つめ直し、それを広めていったと考え、彼の思想において「書院」の果たした役割を強調した。

孫飛宇氏(北京大学)の発表は「位育としての通識教育(潘光旦の土着化した視点」と題し、近代中国社会学の先駆者・潘光旦の通識教育(注:general education、一般教育)に対する思想を通して、彼が行った教育改革の背後にある理論的構造を考察するものであった。潘光旦はハーバード大学の「General Education in a Free Society」報告書に先んじて、伝統中国の教育理念に基づく通識教育の理論を作り上げたのだと孫氏は指摘した。その核心的な概念は儒教古典『中庸』に由来する「位育」であり、人間がその社会的役割に応じた教育を受けるという発想である。潘光旦は近代の専門教育が「人間としての人」を無視したと批判し、大学教育の一番の目的は通識教育を通して学生に「人間そのもの」を認識させることにあると主張する。また、知識のみならず、学生の「情」と「志」に対する教育も不可欠だと潘光旦は言い、3者が揃うことでその社会的役割に相応しい人格を形成するのだと主張する。潘光旦の、伝統教育における「人間の道」を重要視する姿勢を取り出し、近代教育制度の知識重視の傾向を矯正しようとする思想は、今日の教育現場にとっても良い参考になると孫氏は指摘した。

張政遠氏(東京大学)の発表テーマは「唐君毅と新亜書院:私学と官学の三部曲」である。香港新亜書院の中心的人物である唐君毅は書院の設立と改組において尽力し「書院」という学問伝授の場に関する思考を重ね、独自の教育思想を形成した。新亜書院・新亜研究所は香港で伝統中国文化の保存のために設立され、はじめは民間の学校だったが、のちに政府が新設した香港中文大学に参加して同大学の一部となった経緯がある。唐君毅はこれを「私学」から「官学」になるプロセスとみなした。官学化した新亜書院は持続的資金源を得たが、版面教育における自主権を失った。一方、私学のまま存続した新亜研究所は経営困難に陥った。唐君毅はこの観察から私学と官学を区別しつつ、社会的需要に応える私学と政府の支配のための官学という定義を下した。そしてこの点を踏まえたうえで、学問の伝承は私学においてこそ長く続けられるのだと唐君毅は結論づけた。また張氏はさらに香港中文大学に加入した新亜書院が官学の弊害を回避するために行った取り組みを紹介した。新亜書院の、教師と学生との日常的コミュニケーションを重視する姿勢や人物理解を中心とする人文学教育の方針は、現代の大学システム下での「書院」のあり方を提示してくれたのだと、張氏はまとめた。

趙暁力氏(清華大学)の報告は教育現場に起こったある問題――共有スペースの清掃と衛生維持――から出発し、書院教育における労働教育の意義を論じた。新雅書院は集団生活の空間を作り上げ、学生たちはそこで生活を共にしている。それゆえに知性教育のみならず、労働に関する教育も欠かせない。しかし旧来の労働教育の形が現代の大学において適用できないのも事実であり、新雅書院では労働の人間に対する意義を再考したうえで、労働教育の内容を決めたという。趙暁力氏は、労働教育は受験戦争と就職戦争に苦しんでいる人間を、知識や資本から、心身ともに解放する道を開くのだとも言う。

最後のラウンドテーブルでは、参加者たちが「書院」という学問・教育のかたちに関して議論を交わした。甘陽氏は、「書院」が学問の共同体となるだけでなく感情(友愛)の共同体にもなるべきであると提案した。この意味で、労働教育など「書院」での人と人との付き合いは、知識の伝承よりも重要な役割を果たしているとも言える。またこうした手段を通して、大学を知識中心、エリート中心の現状から解放することもできるだろう。石井氏は朱熹などが重要視している「書院」での教育活動は一種の儀礼の空間でもあると指摘した。つまり「書院」という儀礼の「形式」あってこそ、新しい学問の変化を起こすことができるのである。張政遠氏は唐君毅の「私学」観を踏まえて、未来の大学・書院はより開放的で、すべての人に開かれたものになるべきだと力説した。最後は今回のテーマ「哲学としての書院」に呼応するように、李猛氏が東アジアから哲学を考える際に、東アジア独自の経験が西洋主導の世界哲学に対して貢献し得る一方で、「世界」という形而上的概念により硬直化してしまう恐れもあると強調した。「書院」は、個々人の実在的生活の経験から出発し、現実に根差した新しい哲学の原動力を見出す契機になっていくであろう。

報告者:建部良平(EAAリサーチ・アシスタント)、胡藤(EAAリサーチ・アシスタント)