※本記事は2021年2月20日(土)に開催されたEAAシンポジウム「哲学としての書院」の発言記録(中国語)を日本語に翻訳したものです。原文はこちらでご覧いただけます。

参加者:

・甘陽(清華大学新雅書院院長)

・李猛(北京大学元培学院院長)

・石井剛(EAA副院長)

・田中有紀(EAA/東洋文化研究所)

・孫飛宇(北京大学元培学院副院長)

・張政遠(EAA/総合文化研究科)

・趙暁力(清華大学新雅書院副院長)

・鈴木将久(EAA/人文社会系研究科)

・李震(清華大学新雅書院)

石井剛:今日のテーマは「哲学としての書院」です。この座談会は、学問的な観点から私たちの書院式教育の将来像を展望したいという思いから始めたものです。

書院といえば、まず近年の中国大陸における書院式教育の勃興を思いつきます。とりわけ清華大学の創設した新雅書院は甘陽教授による指導のもと、リベラル・アーツ教育をメインにして、「書院」という非常に伝統的な概念を改めて賦活し、それを斬新な教育方法と結びつけることで新しい教育モードを提起しています。これは大変参考すべき教育の実践であり、学問的生態系の刷新でもあります。私は大きな意義があると考えます。周知のように、甘陽教授の実践は中山大学の博雅学院に遡ります。

第二に、北京大学元培学院は私たちのパートナーです。東京大学は2019年に北京大学と一緒に東アジア学のジョイント研究・教育プログラムを立ち上げ、「東アジア藝文書院(EAA)」と名づけました。北京大学側における本プログラムの担当部署は元培学院です。かれらも書院式教育を積極的に推進し、すでに豊富な経験を蓄積しています。

私はいまでも2019年の秋に北京大で開催された北京フォーラムのことを覚えています。あのとき、元培学院の主催した分科会も書院式教育を主題として、日本、中国、アメリカからの参加者たちと広く議論を交わしました。とてもいい分科会でした。

書院式教育は東アジアにおける非常に古い伝統的教育モードであると同時に、近年再び盛んになっている新たな試みでもあると思います。新しい発想を見つけ、新しい学問的空間を切り開こうとする際に、書院というモードは一つ重要な出発点、参照点になります。新しい学問を構築するには新しいプラットフォームを必要としますが、書院はまさにこのようなプラットフォームです。今日はこうした認識に基づき、皆さんと一緒に書院式教育の学問的意義と今後の発展の方向を思い描いてみたいと思います。これは私たちの初心です。

甘陽「東アジアにおける書院の伝統と現在の大学リベラルアーツ教育」

甘陽:ここで私は三つの考えを簡単に述べさせていただきます。第一に、東アジアにおける書院の伝統と現代の大学との関係、もしくは私が理解している書院の伝統と現代の大学との関係についてお話ししましょう。第二に、中国大陸でのここ10、20年ほどの書院教育やリベラルアーツ教育に関するいくらかの思想の変遷について述べましょう。第三、もし時間があれば、目下の状況における、教育と学問の共同体としての書院の多様性・多元性という問題、具体的には、異なる大学の伝統に制約されていることについてお話ししましょう。

最初の問題に関して、われわれの現在の状況に立ち戻りましょう。会議の趣旨によくまとめられているように、書院のことは東アジアの文化的伝統における教学一体の機関として提起されています。今日、この21世紀特有の状況の下で、書院教育を再び立ち上げることは、伝統にはなかった目下の意義、そして伝統によって刺激された想像の未来のイメージを含むべきです――これは非常によい見解です。

簡単に私の考える中国や東アジアの書院の伝統について述べます。様々な具体的な相違をさておき、一つの主な共通の特徴があるでしょう。中国の哲学の伝統的な用語で言えば、東アジアの書院教育は基本的に「尊徳性」(本来備わっている徳性を尊ぶこと)と「道問学」(学問を研鑽すること)を統一し、一つの教育目標とすることを追求しています。異なる書院、異なる伝統では、各々の重点が違っており、「尊徳性」のほうを重んじるものもありますし、「道問学」をより強調するものもあります。さらには、中国の宋代の学術はより「尊徳性」を、清代学術はより「道問学」を重視するという見方もあります。しかし私はこうした概括は正しくないか、もしくは一面的な見解にすぎないと考えます。つまり、総括的に言えば、「尊徳性」と「道問学」が相互的に統一するという目標を求めるべきです。実際、この二つの目標は分離すべきものではなく、統一の目標とすべきだと考えています。より具体的に言えば、よりよい見方はおそらく、「道問学」から離れて単に「尊徳性」のみを強調するのではなく、「道問学」という方法で知らずのうちに感化させることによって「尊徳性」という目標もしくは効果を実現することでしょう。これは、私の理解している書院が備えるべき一つの簡潔な特徴で、そしてこの点では西洋の伝統から生まれた現代の大学と極めて大きな相違があります。すなわち、現代の大学は基本的に西洋の大学をモデルとして作り上げられており、その一つの非常に大きな特徴は知識を中心とすることです。根本的に言えば、それも西洋の哲学そのものがいわゆる知識論の転向を経てから成り立った産業です。そのため、知識を根本に据えることは現代の大学の一つの特徴です。

とくに現代という多元的な状況の下では、価値の衝突は大きな問題を引き起こしていますが、それに対して知識は中性的なものとされているので、現代の大学ではこうした伝統は非常に強くなってきました。ただし、実際の運営において現代の西洋的な大学は完全に徳性を除き知識のみを説いているわけではないことも、皆さんは念頭に置かなければなりません。従って、単純に知識の伝授のみを強調し、知識の学習を中心、ないし唯一の目標とすることは、現実的でないと思います。清華大学はこの数年間の間、基本的な教学理念を「価値、能力、知識」の「三位一体」に概括しています。この順番の中で、「知識」は第三位にあります。もちろん、これは知識が重要でないという意味ではありません。ただし、より重要なのは「価値」を第一位におくことです。これは「德を立て人を樹てる」こと、つまり為人や徳性を重んじるという理念をより強調することだと思います。

ある意味で言えば、「尊徳性」と「道問学」との統一の問題を現代的条件の下で再び提示する必要があると考えております。もちろん、これはわれわれが現在直面するとても大きなチャレンジでもあります。というのも、現代、とりわけ知識の爆発の状況の中で、大学においてどの学科も専門知識に関する課題がどんどん増えていくことに直面する状況のなかで、「尊徳性」と「道問学」を統一することは非常に挑戦的な問題です。代々の教師と学生が共に努力して達成するほかに、よりよい方法があります。これは私がお伝えしたい第一点です。

第二点に入ります。さきほど石井先生もおっしゃった通り、すでに知られている現象ですが、ここ10年、20年の中国での書院教育は、書院という名で呼ばれていないものもありますが、実際のところは従来の大学の学科・専攻と異なっています。北京大学の元培学院や、中山大学の博雅学院は、「学院」と呼ばれており、実際その方向は書院であります。中国ではこうした書院教育がリベラルアーツ教育の運動と結びついているのは明らかです。つまり、それは中国の元来の大学の学科・専攻の教育や、専門教育とは違います。その違いは、とくにリベラルアーツ教育を強調する点にあります。実際のところ現在、清華大学、北京大学、復旦大学を含め、ほぼすべての中国の大学はリベラルアーツ教育と専門教育を結合することを明確な目標としています。中国の大学におけるリベラルアーツ教育の背景は、中国思想界の近年の変化と大いに関連しています。これは一般的に看過されていますが、ここで指摘させていただきます。一つは、中国人が西洋に学ぶことに大きな変化があったことと、もう一つは、中国人の自分の伝統に対する態度に大きな変化があったことです。前者に関しては、今までの百余年、中国人が西洋を論じ続けていますが、その重点は主として西洋の現代・当代の方に置いてきました。しかし、この10、20年の中国では一つ大きな特徴があります。つまり全ての人が実感できるように、中国の学術界や知識界はますます西洋の古典的伝統、とりわけ古代ギリシアの伝統を重視していることです。換言すれば、もっぱら新しいものを追求し、新しければよい、という考えではなく、よりバランスの取れた仕方で西洋の全ての伝統を見直しています。こうした西洋の古典への重視は従来なかったものです。中国伝統に関しては、ご存知のように、五四運動以来は猛烈で全面的な伝統批判という傾向にありました。五四運動以来、中国人は中国の伝統に対して、基本的に全面的否定、全面的に批判する意識があり、またこうした伝統を批判すること自身も伝統になってしました。しかし、最近の20年では一つ非常に顕著な現象として、知識人であれ一般人であれ、多くの人が改めて中国の伝統を捉え直すようになり、中国の古典や伝統を認めることはすでに以前達したことのなかったレベルに至りました。この二つの思想界における大きな変化は、現在の中国大学のリベラルアーツ教育において比較的顕著に現れています。

これまでわれわれが中国においてしばしば耳にした、大学の基本的な位置付けに関するキーワードは、ただ一つ、「革新(イノベーション)」でした。しかし近年、中国の大学では、少なくとも公式の言い方は皆「伝承と革新」となっております。「伝承と革新」は、とくに学部教育に非常に大きな影響を与えています。つまり、大学の教育の機能はただ革新するのではなく、そのほかに伝承という根本的な要点もあるのです。学部教育の主要な任務は実際この伝承を主とすべきです。

こうした傾向の形成は中国のリベラルアーツ、もしくは書院の教育を相当大きく促進しています。われわれは現在、清華大学や北京大学や復旦大学、そして中山大学でも、多くの教師は一学期に一つの授業の時間を、一冊の重要な古典的な書物を集中的に読むことに使っています。例えばプラトン(Plato)の『国家』や、朱熹が校訂した『四書』があります。これは以前想像もつかないことでした。もっとも注意すべきは、これはただ哲学系の専門的教育のみならず、実際にはリベラルアーツの一側面となっていることです。これは一つの非常に大きな特徴です。私は個人的にはこうした傾向に基本的に賛成しております。これは、われわれが現代もしくは当代を完全に重視していないことを表しているのではなく、以前のやり方が偏向的であったことを意味しています。言い換えれば、以前のわれわれはただ現代や当代のことに注意を払っており、伝統に関しては、中国の古典も西洋の古典も、ただ少数人による非常に専門性の高い学問に限られており、未だ現代教育の一部分となっていませんでした。それに対し、現在のわれわれは比較的に古典教育の現代教育における重要性を強調できるようになりました。

皆さんに基本的な共通認識で、少なくとも多くの人から異論が出ない一点は、現代教育は古典教育を含むべきで、古典教育は現代の人文教育の重要な一側面となるべきだ、ということだと思います。私が思うに、この問題は古典教育が人々に現在そのものの認識に資することにおいて重要であると考えております。以前のやり方の最も大きな問題は次の点にあります。つまり、それは伝統と現在を単純に対置させてしまい、現代のものであれば全てがよいとすることです。こうして非常に大きな一面的認識を形成させます。現在の人々はこれに関してはすでにそれほどナイーブではなくなりました。総じて言えば、これはよい方向です。そして、確実に中国の書院の教育やリベラルアーツ教育に非常に大きな影響をもたらしています。つまり、古典やクラシックなテクストは書院やリベラルアーツ教育の中で相当大きな役割を果たしています。むろん、それがリベラルアーツ教育そのものの全部ではないこと、そして現代教育の全てでないことはやはり強調したいです。だが、これはまさに不可欠な一側面であり、ないし中枢的な一側面であります。とくに心身の健康を育むことにとっては、大いに意義があると考えております。以上は私が述べようとした第二点です。

さて、第三点は次のようです。現在われわれの書院の教育は現代の大学に依存しており、そのために現代の大学から数多くの制約を受けることとなりますが、こうした制約は必ずしもマイナスなものではありません。例えば、『四書』でも、プラトンの『国家』でも、われわれは現代の大学の一学期を用いてそれを語り終えようとすると、そこに必ず時間的な制約があります。これは一つの側面です。より重要なのは、現在異なる大学では、異なる資源、そして異なる伝統があり、これら全ては大学での書院の形成にある種の影響となっていると思います。私自身はこの十数年の間に、次々にいくつかの異なるタイプの書院に関与しております。最初は2009年に、広州の中山大学で博雅学院を創立させようとしました。その後、2013年頃に、西南の重慶大学では博雅学院を作りました。この二つの学院は多くの共通点を持っていますが、2014年に関わった清華大学での新雅書院は極めて異なっています。どこが異なっているのでしょうか。中山大学や重慶大学の博雅学院では、学生は基本的に文系から来ており、そこにもちろん人文と社会科学のあらゆる方面を含んでいます。それに対し、新雅書院は清華大学で開かれ、清華大学は理学系、工学系を中心としているため、新雅書院の学生の4分の3は高校時代から理系の所属となっています。そのため、学生の相違や大学の伝統の相違によって、書院の運営モデルも方向も大いに異なります。

例えば、中山大学や重慶大学のカリキュラムは全部私が作成しましたが、入ってきた学生はみな文系であるため、そして今後文系の学部四年の教育は基本的に完全なものであり、つまりリベラルアーツ教育です。それは最初の二年は専攻が分けられておらず、学科が区別されていないリベラルアーツ教育です。のちの二年は異なる専攻に分流しますが、この専攻の選択は非常に多種で、芸術学から政治学、社会学、国際政治などがあります。いずれの専攻であっても、同じくリベラルアーツ教育という共通の基礎を有しているゆえに、比較的優れた学生を育てることができます。このモデルは比較的成熟しています。それは人文系や社会科学の人材の培養においてそれなりの作用を発揮しています。しかしこの数年間、私が趙暁力先生とともに清華大学の新雅書院で行った仕事は大いに異なます。というのも、新雅書院は真の文理の学院であり、われわれは理工系と文系の学生を同時に考慮しなければならず、そして特別に理工系の学生のリベラルアーツ教育に注意を払わなければなりません。これはより意義がある一方で、より難しい仕事でもあります。われわれの現在の新雅書院の共通リベラルアーツ教育の書院のカリキュラムは基本的に大学1年生に集中しています。二年からは、学生がそれぞれ異なる学科、例えば計算機科学(情報科学)、オートメーション、建築、経済・経営といった諸専攻へ行きます。こうした状況の中で、カリキュラムは大きく違ってきます。例えば、中山大学博雅学院では、一つのカリキュラムを作るにはより余裕があり時間があります。ここで私が強調したいのは、中国の古典を現代の大学の授業に変えることは容易ではないことです。私は中山大学では一つの目標を提起したことがあります。それは一人の先生が例えば一学期を使って司馬遷の『史記』を講義し終えることです。私の要求はとても簡単で、つまり学生が頭から最後までそれを読み終わることです。だが、これは非常に困難です。しかし中山大学博雅学院では、先生に週4回、少なくとも3回の授業回数を与えることができますので、こうした授業が成功します。私の要求はその断片ではなく、頭から最後まで読むことです。断片を読むのは、往々にして現代人自身の理解や偏見によって選ぶことになり、テクストの真髄を掴むことはできません。しかし、『左伝』を一学期で講義し終わる授業にすることには、成功したことがありません。ですが、新雅書院ではこうした贅沢な講義を考えることはほぼ不可能です。というのも、学生全体の集中的なリベラルアーツ教育はただ一年しかないからです。ですので、私のポイントは、その大学の相違によって、ないし背景や目標の相違によって、書院のカリキュラムも大いに異なっていくということです。この面において、異なる書院の間でより多くの交流が行われることを望んでおります。なお、根本的に言えば、全ての書院は依然としてカリキュラムの編成に努力しています。講読テクストが望ましい役割を果たすにはどうすればよいのか、一つの授業をいかに成功させるのか。これは実際書院での教育にとっては非常に大きなチャンレンジであり、困難でもあると思っています。

以上の三点は、私が皆さんにご教示を仰ぎたく、議論のもとになればと存じるところです。何か間違っていることがあればぜひご指摘をお願いします。ありがとうございます!

石井剛:甘陽先生、ご発表大変ありがとうございます。第三点に関しては、異なる大学にはそれぞれの条件や制約があるでしょう。おそらく清華大学でも理工系の大学に特有の困難が存在しているかと思います。中山大学でも重慶大学でも、人文精神を培うことに専念することができますが、理工系の学生は異なる要求があり、とくに工学系の知識自身も古典書物の読解に特殊な要求や必要があるかもしれません。ここで甘陽先生にお聞きしたいのですが、工学系の学問にとって、古典購読や古典講読の感受力を培うことにいかなる意義、もしくはチャレンジがあるのでしょうか。

甘陽:新雅書院の学生たちは、入る当時の背景が異なり、しかし理系でも文系でも、1年生の段階では実際の差異が存在しておらず、皆よくできています。鍵となるのは、2年生以降、大部分の時間をかれらの専攻、例えば計算機科学、情報科学、電子などの勉強に使いますので、1年生の時のようにすることができません。新雅書院の一部分の学生は文系を習っており、かれらはこの四年間を全部文系に使っています。1年生の時に、理系と文系は相違がありませんが、われわれの経験から言えば、むしろ理系の学生の理解力がよりよいのです。唯一の区別は、かれらはのちの学年においてまだリベラルアーツ教育があるとはいえ、根本的には自分の専攻に専念していることです。清華大学は未来の科学者や技術の専門家を培うことを主としており、従ってわれわれ新雅書院もかれらが比較的よい人文的理解力やヒューマニスティックケアを備えて欲しいのです。これは私たち新雅書院の目標であり、前に務めた博雅書院にはなかった一つ大きな目標でもあります。むろん、新雅書院は文系育成の目標もあり、学生が人文社会科学の諸専攻に入ることのほか、新雅書院内部での「哲学-政治-経済」という学際的な文系の総合的人材を育てる専攻もあります。なお、私の個人の考えでは、今後科学者や技術の専門家は非常に強いヒューマニスティックケアが必要です。これは21世紀の社会にとって極めて重要です。今日に至って、中国を含め全世界は、もっぱら科学技術の専門家による主導のもとにありますので、かれらの人間に対する関心、人文的世界への理解の深さ・強さは人類社会全体に影響を及ぼしています。これは私の考えです。この点でいえば、今までは新雅書院の教育は比較的成功しています。理解力に関してもかれらは問題がありません。これら学生への教育について、われわれはいかに有限な時間と授業の中でかれらができるだけよい人文的教育を獲得できるかを考えなければなりません。ここには芸術関係の教育も含むべきであり、それによって今後の理解力をさらに高めることができます。

石井剛:もう一つの質問があります。これも工学系、もしくは科学技術関係の質問です。現在新雅書院の推進のもとで、人文的、古典的教育や、古典的学術は、現在の最新の科学技術と結合しております。このように、当代の科学技術が従来の古典購読のやり方に変化をもたらす現象が起こるのでしょうか。

甘陽:これは担当教員次第です。新雅書院では数多くの教員が講じており、例えばもし人工知能を重んじる哲学の教員が担当するならば、人工知能の方向から語るかもしれません。なお、大部分の授業は、例えば中国哲学の授業や、プラトンの授業では大体の教員たちはこうした方向から語りません。ですので、これは最終的には教員次第ですが、教員たちの専門分野は多元的です。

鈴木将久:科学者の話題は、今日のパンデミックの世界では、とりわけ喫緊な課題です。パンデミックは全ての国が取り組まなければならず、またその際に科学者の支持に頼らざるを得ず、科学への尊敬なくして根本的にパンデミックを解決することはできませんが、問題なのは科学者たちも必ずヒューマニスティックケアが必要だということです。これがさきほど甘陽先生のおっしゃったことの意味だろうと思います。現在までは、科学者のやり方は比較的人道的だと言えます。それでは、こうした局面はいかに形成することができたのでしょうか。かれらはいかなる教育を受けて、現在の比較的にしっかりしたヒューマニスティックな関心を形成したのでしょうか。これは一つの問題です。より重要なのは、将来がどうかということです。それは現在のわれわれはとても言うのが難いことです。この意味では、清華大学での新雅学院といった活動はわれわれ人類の世界にとっては非常に意義があります。これは私の甘陽先生のご講演に対する一つの初歩的な感想です。

甘陽:もう一点補足しましょう。中国でも日本でも、現在の科学者の教育は、三十年前や二十年前、むろんそれより以前の教育とは大いに違うと思います。以前なら、科学者は他の問題を考えなくても結構で、たしかに技術や知識の問題のみを考慮すれば十分でした。ですが、今日はあらゆる科学者、あらゆる科学の側面は人の日常生活と密接につながっていることを私たちはよく知っています。私はつねに学生にこう言います。以前、例えば私たちの世代では、小さいころ科学の発明と人類の日常生活との距離は遠かったです。原子爆弾や水素爆弾の発明は、人の日常生活とは無関係であり、すぐに人々の日常生活に入り込むことがありません。それゆえ、多くの科学者は人間にまつわる複雑な問題に直面していませんでした。しかし、今日の状況は以前と異なり、あらゆる科学発明はすぐ人々の日常生活に入り込み、科学の倫理問題は今日ほど目立っていることがありませんでした。これは将来科学者や技術者の直面する非常に大きなチャレンジだと思います。これも科学関係の人文教育がより重要となってきた一つの背景です。

石井剛:少し感想を述べさせていただきます。私たちは東大理工系の教員たちとよく今後の学術のフレームワークについて議論しており、一部の教員はリベラルアーツ教育の促進と拡大を非常に支持していますが、より多くの教員は認めていないようです。かれらの考えでは、科学技術は高度の専門化が必要で、関連の体系的な知識を一歩一歩積み上げるべきです。1年生の時から、数学、物理学、化学といった知識を一個ずつ学び、非常に体系的な専門知識によって支えられる教育体系が必要です。ですので、かれらはリベラルアーツ教育モデルの普及に対して大いに反発しています。私がさきほどそういった質問をした理由も、清華大学がいかにこうした問題を処理しているのかを知りたいからです。ありがとうございます。

甘陽:これは過程が必要です。20年前に私たちが中国で初めてリベラルアーツ教育を推し広めていたとき、理工系の教授たちは全く関心を示していなかったですが、状況が徐々に変化し、現在大多数の理工系の教員はリベラルアーツを認めています。ただどのような授業がリベラルアーツであるかに関しては、教員たちの間に大きな相違があるかもしれないので、いまの時代において同じ大学でも合意に至るまでにはプロセスが必要で、それは動態的なものです。教員たちは――理工系のみならず文系の教員を含め――専門知識こそ最重要なものだと考えている人が多くいます。かれらからすれば、理工系だけではなく、文系の専攻にとっても大学に入ったらすぐ専門知識の勉強が必要で、とりわけ専門知識がますます膨大になっていく現在においてはなおさらです。ですので、教員たちがリベラルアーツ教育に対する態度を変えるまでは一定の過程が要ります。

李猛「研究大学と書院制:現代学術の生活様式」

李猛:今日お話しするこのテーマは、北京大学元培学院の特徴に関するものです。さきほど甘先生も言いましたが、現代の中国の高等教育では、各大学がリベラルアーツ教育においても書院においても独自の特徴を形成しはじめています。元培学院は、20年前に北京大学の学部教育改革をいち早く模索しはじめたため、既有の制度的特徴を多少積み重ねました。現在、一流の研究大学で顕著に見られるいくつかの問題は、元培学院で比較的に早くから認識されたかもしれません。そこで、このような観点からこれまで元培学院の試みおよびその背後にある理念を考えてみたいと思います。

ヴェーバー(Max Weber)は、1917年の講演「職業としての学問」(Wissenschaft als Beruf)のなかで、アメリカの大学の特徴とドイツの大学のアメリカ化について語っています。ヴェーバーによれば、様々な面でドイツの大学はますますアメリカから学び、アメリカに近づくようになり、その結果、職人的なアカデミック・スタイルが徐々に飲み込まれてきました。この傾向はほぼ避けられないと考えています。アメリカ化は、主に科学的なビジネスシステムとしての大学システム自体では、政府や企業のように、労働者と生産手段の分離が増えていることを体現しています。科学研究者としての個人は、才能を持っていても、大規模な研究室、アシスタントと様々な資本的条件がないと研究を遂行できません。これは、自然科学や工学の研究でますます顕著になっています。アメリカ式のシステムは、研究型大学内の資本と人材の配分を実現しました。ドイツの大学のモデル、つまりヴィルヘルム・フォン・フンボルト(Wilhelm von Humboldt)がドイツの大学で確立した理念は、徐々にアメリカ化された大学に取って代わられていきます。

この時代診断はとても興味深いです。この40〜50年の間に世界中の高等教育が辿った道程は、ヴェーバーの予言を見事に裏付けたかもしれません。また、高等教育の競争の大規模な国際化は、様々な学術ランキングからも読み取れる。例えば、過去20年間ドイツの高等教育が理工学系に強力な支援をしていたことで、伝統的な文系大学は日ごと衰えています。このようなやり方からも、国際ランキングによる巨大な影響が窺えます。

この問題は、アジアの大学でも顕著に見られます。総じていうと、大学の国際競争や新技術の面における新たなテクノロジーの中心的な役割により、大学は資源のつぎ込みや資本化された経営にますます依存するようになっています。この20年、30年の間、その部分の役割がいっそう重要になってきました。北京大学や清華大学のような大学は、おそらくこの四半世紀の間に、全体の規模が劇的に変化してきました。最近、国際的な大学ランキングでアジアの大学、とくに中国の大学が台頭してきているのは、実はこの傾向と大きく関わっています。

その過程で、大学では科学研究に対する考え方と態度が大きく変わってきました。しかし、ここでは議論に値する問題が二つあります。当時ヴェーバーの診断が決して十分ではないと私は考えています。実際に大学ではある種の純粋な、才能を社会的に選別する仕組みが依然として残っています。この仕組みは、大学の特徴でもあります。それによって、大学の中で資本と人材の配分を実現することができます。Googleやその他の大手テクノロジー企業が独自の科学研究機構を設立しても全く問題なく、現にそういう機構はますます活発になってきています。しかし、科学研究全体中における大学の中心的な役割に取って代わるものにはなっていません。これが一つ目です。

二つ目は、ヴェーバーも自分の予言が主に自然科学、とくに工学に向けられたものであることに気づいていたということです。自然科学では組織化された資本経営と研究者の個人才能の組み合わせに強く依存していますが、人文科学ではこの側面が相対的に弱いです。社会科学はますます自然科学のモデルに接近するようになり、例えば経済学の多くの分野は大量の投入にも依存しています。人文科学の運営方法は手作業的なもので、現在でも多くの人文系の学者が、個人の蔵書や記憶に頼って学術研究を行っています。これは実はとてもユニークな現象です。これはヴェーバーが気づいていなかったところだと思います。つまり、彼は人文科学の手作業的な学問スタイルは今日の大学で実は特別な意義を持っていることには気づいていません。書院制と人文系の学問全体はこのような伝統的な生産方法をいまだに続けているのは、ヴェーバーの議論と関連していると思います。

私はこの伝統的な生産方式はいまでも非常に大きなメリットがあると主張したいです。今日、資本や国際化およびハイテクからの大きな圧力を前にして、人文系の学者たちがわれ先にと争って人文学科をこの構造に取り込み、より多くの資源の共有を望んでいることが見られています。しかし、高等教育システムにおける人文科学の重要な役割、および書院制との密接な関係は、莫大な資本の投入に頼る学問ではなく、学者一人一人が自分の個性や人生の存在経験を、学問を行う主要な力にすることができる学問だという点にこそあります。このアプローチは、いまもなお人文科学の中心的なものだと私は考えています。これはヴェーバーの分析に欠けているものです。

旧式のカレッジ教育の中では、1828年の「イェール報告」で名を博したイェール・カレッジが、実は書院のモデルに近く、生活を主として、紳士や社会のエリートを育成するモデルです。これが絶対によいことだとは言いません。実際、平等的な社会状況の下で、課題は必ず増えていますが、イェール・カレッジのモデルはたしかにもう一つの方法です。

写真:Liberal Education for a Land of Colleges Yale’s Reports of 1828 (カレッジの国のためのリベラルな教育 -『イェール報告』)

現代の大学のアカデミック・システムの中核は、研究を主な目的とする教師と、大学教育を受けることを希望する学生が自由履修システム(コースを自由に選択するシステム)によって組み合わせたものです。自由履修システムは非常に革新的な発明で、ハーバード大学やイェール大学が近代的な大学に生まれ変わる際、最も重要な制度として確立されました。これは、大学が学術研究と教育の両面の機能を果たすための興味深い構造でした。しかし、この構造は当初から非常に根本的な問題を抱えていました。要するに、教師の立場からすると、研究こそが大学の根本的な特性で、教育は相対的に副次的なものになっています。

ジョンズ・ホプキンス大学やシカゴ大学などの研究大学は、19世紀末から20世紀初頭設立した当初、研究に基づく学習を特徴とする新しい形式の大学教育を推進しようとしました。この新しい高等教育は、紳士や社会のエリートを育成する伝統的な書院やカレッジのモデルに徐々に取って代わりました。では、この新しいモデルでは、人材のメカニズムはどのように確立されていたのでしょうか。この疑問については、2019年の北京フォーラムでのセミナーでも触れました。とくに、北京大学や清華大学など、中国のトップレベルの研究大学には、競争的学習という仕組みがあります。この仕組みの軸となるのがGPA(成績評価点平均)です。ここ数年、学部での研究が重視されるようになり、大学院での研究と学部での学習を混同させる傾向が強まっています。中国の大学ではすでに強力な専門教育が行われていましたが、かつては主にソ連をモデルにしたものでした。しかし現在では、アメリカ(大学院)モデルに似たものが増えてきています。競争的メカニズムによって、推薦制(学校もしくは学内の推薦で修士課程に進学)やその他のプロセスで学生が早期に識別または選択される機会が与えられ、研究型の学習により深く没頭するように指導されます。

これは全く悪いことではありませんが、たしかに学部期間の学習全体に大きな影響を与えています。その影響とは、大学の学問的生態系全体が徐々に崩壊していくことです。これはより真剣に研究する必要があると思います。つまり、私たちが学生だった1980年代には、比較的にゆっくりとしたペースでの自主学習や相互交流に適した、非常にユニークな学問的生態が存在していました。その後、新たな競争的学習メカニズムに直面して、この学問的生態系はますますプレッシャーを受けるようになりました。この問題に関しては、大学の学問的生態系や勉強・生活のスタイルがこの数年で全体的に非常に大きく変わりました。この変化を私は「GPA中心の学習」と要約しています。学生はGPAや、各コースのGPAに強い関心を持っています。私たちのある調査結果によれば、学生がGPAを非常に気にしていることがわかりました。GPA中心の学習は、さらに学生たちに疎外感や不安感などの心理的な問題を生み出させています。

写真:高度の競争的学習を表す時間割(清華大のある学生が2019年10月14日にWeibo(微博)に投稿した記事より)

北京大学と清華大学は、中国国内で最も優秀な学生たちを集めました。しかし、私たちが行った調査によると、北京大学を卒業後、入学時と比べて顕著に低下するのが「自信」です。これはとても不思議なことです。学生のWeChatやモーメンツを見ると、自分自身の卓越や自信を見せることはほとんどなく、むしろそのほとんどが「自分は弱い」と語っています。そのような傾向と特性は、80年代、90年代に見られた大学生の状況との間には非常に著しい隔たりがあります。

私が見たこのような高度の競争的学習の典型的な例は、清華大学で特別賞を受賞した学生のことです。彼女の一週間の時間割は、ほぼ1時間ごとに細かく、隙間なく計画されています。これは、大学での学習全体がますます投資銀行や法律事務所などの職場のライフスタイルに近づくようになる例であり、高度に合理化された競争的な時間管理でもあります。元培学院はここ数年、大学の学問的生態を作り直すために努力してきました。競争的学習による疎外感や不安を対して、元培学院は、学生が自分の個性を探求できるような学問的生態系や生活の共同体を育みたいと考えています。

「自然的なものを尊び個性を発揮し、孤独を共同に変える」。これは、昨年の卒業式で紹介した蔡元培氏の言葉です。私たちは、元培学院を、共通のコミュニケーションがあり、お互いに抱く競争意識が比較的に薄く、意思疎通のパイプが確立された、疎外感の少ないコミュニティへとさらに発展させていきたいと考えています。それは私たちの基本的な考案です。ここにはいくつかの重要な要素があります。その一つは、元培学院の教育が独自の小さなリベラルアーツ教育システムを持っていることです。また、学生に大学教育に適応させることができるような新入生教育システムや学際的な学習システムなどの仕組みを整えています。私たちは、元培学院がもともと持っている自由探究の強調という側面を重視すると同時に、より密接なコミュニティのつながりを形成していけたらと考えています。ここで、ある学生の所感を引用しよう。

「理想的な大学生活のイメージを多かれ少なかれ実践させてもらえたという幸運には、たしかに感謝しなければなりません。個人的には、これほど極端に無駄な消耗を経験したことはありません。私は履修登録をした際、科目の内容、質と教師の授業スタイルを何よりも先に検討します。教師のやり方が不公平でない限り、通常よりも低い点数をつけられることをわざわざ避けることはしません。私が勉強にかけた労力は、自分自身の興味と得られる真の収穫によって決まります。なので、私は、3単位の『国家』(プラトン)講読の授業と3単位の心理統計学の授業にそれぞれ週に10時間以上を費やすことができる一方で、5単位の高度数学の授業に関しては通常のペースで学んでいます。正当な成績が得られれば、心から喜んでコースを選びました(後悔はしません)。何かを学ぶことができれば、その講義には価値があると思っています。これまで最低と2番目最低点数を得たのは「心理統計学 I」と「心理統計学 II」ですが、私にとってかなり達成感がある講義でした。私は山鷹社(北京大学の登山サークル)で相次いでチームに参加し、より積極的に加わってより多く承諾しましたので、大学以来の最も貴重な成長を獲得しました。もし、この経験と成長を手放して、その代わりに大学のすべての講義で優等(85点)が保証されるとしたら、私は迷わずそれを断るでしょう。私は決して成績を気にしないわけではなく、ただ心より(理論的にではなく)成績だけを追求するのは意味がないと考えています。」(元培学院2019年度入学、心理学専攻の学生・岳さん)

岳さんは心理学専攻の子で、北京大学の山鷹社に入会しました。昨年の秋学期、『三聯生活週刊』誌は、北京大学と清華大学のような学校で学生がインボリューション(内に向かう発展)していることについての文章を掲載しました。この一節は、彼女がその文章に関して自分のモーメンツの中で投稿した感想文で、とてもよい文章だと思いました。今2年生になった彼女は大学での生活がそのようなGPA中心のインボリュート・ラーニングとは全く異なります。彼女はそれほどGPAを気にしておらず、成績もよいのですが、学習への取り組みは単位やGPAを基準として考えることはありません。

例えば、彼女は元培の一般教養科目「国家」(プラトン)に週に10時間も費やしており、成績にはあまり貢献しないが、それでもこの講義により多くの時間をかけました。 彼女の大学での成長は、山鷹社というサークルの中での生活と大きく関わっています。また、彼女はGPAを基準に学業を判断するわけではありません。彼女はそれを、「理想主義」的な大学像と呼んでいます。これはとても貴重なことだと思います。実はこの「理想主義」は、ある程度誰でも実現できるものだと思います。書院としては、そのような大学の景観に合わせて、より完備している生活・学習空間を作ってあげなければなりません。そうすると、誰でもその中で自分自身の学び場を見つけられ、学びや人生に意味を付与することができます。これが、私たちの書院づくりの中で最も重要な点だと思います。

元培学院の学生たちが35階に一斉に入居したのは、かなり早い時期でした。35階を居住空間から、学びや交流、生活の場に変えていきたいと考えています。泊まり込みの補導員を設けているだけでなく、多くの書院コースを提供しています。このコースでは二つの側面に焦点を当てています。一つは、学生にみずから着手、組織、協力させることにより、その過程で自分自身の全面的な能力を感じさせることです。もう一つは、学生に本や成績から少し離れさせて、自分には大きいな多面的な可能性があることに気づかせることです。

(元培学院の昆曲古琴文化祭)

上の写真は私たちが行った古琴文化祭のものです。右下の学生は内モンゴル出身です。彼女はこの分野の基礎知識を持っておらず、ただ古琴の授業を受け後、それが書院内でイベントとして行うことができるのではないかと考え、私たちに連絡しました。私たちは彼女を応援しました。彼女は関係する先生がたにお願いに行きました。その後、私たちはこのイベントを大学で行いました。彼女がうちの書院で得た成長は、キャリアやスキルとしてのトレーニングだけではなく、全面的な成長だったと思います。私はこの子が1年生の時に知ったのですが、そのとき内モンゴルの旗(中国の内モンゴル自治区の独特な行政単位)からきた子として、少し青臭くて、とても素朴な子でしたが、この3年間でとても早く成長しました。これは、私たちの書院は研究大学のような競争性のある学習の中で空間を再構築し、リベラル・アーツ教育の人文学術と学校での共通生活を通して、学生に様々な教育の可能性を提供しようと思っています。これは、私たちが願っているアイデアの一つです。

田中有紀:以前、私は北京大学の哲学科に留学したとき、元培学院は学習環境が整っており、学生施設もかなり良く、とくに寮が充実していることを感じました。もし自分が学生だったら、きっと元培学院の学生を羨ましく思ったでしょう。元培学院に入った学生は、成績がとてもよいと聞きました。元培学院は、入るのは難しい学院でしょう。そうであれば、この学院の学生たちはもともと比較的に自信を持っていて、その自信をわざわざ高める必要がないはずだと私は思いますが、いかがでしょうか。かれらも自信がないのでしょうか?

李猛:たしかにこの問題はあります。元培学院の学生に限らず、北京大学や清華大学の学生であれば、外部の人からは「トップの学生なのに、どうして自信がないのか」と思われます。しかし、これだけ優秀な学生が集まると、実はお互いに大きなプレッシャーを感じています。とくに高度の競争を経て北京大学や清華大学に合格した学生たちは、人生のすべてを勉強に賭けているように見えます。元培学院の多くの学生と話したことがあって、学生みんな優秀だと感じました。

周りにはほとんど成績優秀者やトップの学生だからこそ、とくにプレッシャーを感じているようです。かれらは、芸術修養や海外留学など様々な分野で私たちの世代に比べて非常に高い能力を持っています。しかし、すべての能力の核となる「自分への情熱」や「職業への意欲」などは時に非常に弱いという事実は私たちが見落としがちです。こんなに優秀な学生なのに、高い不安や自信喪失、あるいは人生のモチベーションを完全に失った状態でよく動き回っているのは、なかなか考えられないでしょう。なぜなら?生活への情熱がないのではないでしょうか。今、私が思うのは、書院が育むべきことは人生に打ち込む情熱だということです。それは全体の修養の中で一番大切なものだと思います。

田中先生の仰ったとおりです。かれらは中国で最も優秀で、優秀すぎて、おそらく過去10年間、両親や先生から非常に愛されており、そのおかげで北京大学に入学し、最高の学校に通うことができたのでしょう。そのために、かえって人生の中で何かを失っているのではないでしょうか。勉強することに意義と価値を感じてもらうにはどうしたらいいのか。これはかなり面倒なことだと思います。アジア的な勉強法にはメリットがありますが、こういう勉強法にも解決しなければならない課題があると私は思っています。

石井剛:李先生のお話を聞いて最も印象を受けたのは、「手作業の職人」という言い方です。いわゆる、職人的な学問への取り組みは人文科学研究の特徴です。甘陽先生のお話しと関連して考えてみれば、19世紀知識論が転換した以降、人文科学も理工学も、理性や合理化された知識の使用に焦点を当ててきました。人文系の教師たちはかえって「手作業」という文系のあるべき特徴を忘れてしまいました。最初に指摘した「手工業の職人」という言葉がとても印象的なので、解釈すると、これは中国の社会主義の伝統と関係があるかもしれません。私の質問は、このような手作業的、あるいは身体化された知識を、今の元培学院でどのように学生を指導していくのかということです。「知識」という言葉はここでは適切ではないかもしれませんが、例えば「教養」とかはいかがでしょうか?

李猛:大きく分けて二つの側面があると思います。書院では、教師と学生が密接に交流できる環境を作らなければなりません。例えば、フレッシャーズ教育、とくにフレッシャーズ・ディスカッションに対して、主にこのような形でやりたいと思っています。現在、知識型ではない課程がますます重要になってきます。知識型ではない課程とはつまり手を動かすこと、石井先生の言葉を借りると身体化されたものです。例えば、新雅書院では田舎労働という科目があります、つまり山や田舎に行って活動するということです。私はそれが本当に気に入っています。しかし、元培学院は新雅書院より多くの学生がいますので、そう簡単には実現できません。次は労働関連のコースも試してみたいと思っていますが、今までのカリキュラムの枠組みを打ち破る必要があります。

社会的な実践や労働は、たしかに人間の成長にとって非常に重要です。しかし、どのように労働を通して学生に本当の収穫を獲得させるのか?少なくとも、労働するとき、リラックスが必要です。労働はそれほど競争率が高いものではありません。なぜなら、学生が小麦の栽培で生計を立てるわけではないからです。そのため、労働には遊び心があります。この部分は相変わらず大学がもっと取り組むことができる分野です。しかし、率直に言って、これらの取り組みについて、全体的に私はあまり楽観的ではありません。大学のモデル全体が研究大学なので、私たちは皆、研究大学の中で生計を立てったり、働いたり、しています。つまり、いま手作業者と機械的生産の関係では機械的生産が支配的地位を占めており、手作業はあくまで「スパイス」に過ぎないです。この手作業的な心構えを保つうえ、機械と結合するモデルをゆっくり探っていきたいと思っています。

私は甘先生に全く同意します:研究大学全体にメリットがないわけではありません。競争性のある学習は、中国の学生、アジアの学生にとって、伝統的な優勢を持っています。そして社会全体にとって、このメカニズムは、社会的流動に重要なルートでもあります。つまり、競争性のある学習を廃止するわけではなく、それはむしろ多くの危険性をはらんでいきます。これから考えなければならないのは、そこに何か別のものを加えて、それらが擦りあうようにすることです。

私たちの一般教養科目の中で成功しているのは、たしかにすべて人文的な性格を持っている科目です。中国古代史、『荘子』、『国家』などはその例です。理系の一般教養科目には、まだまだ難点が多いです。理系の一般教養科目で成功しているのは、普及的な性質で、専門性が低いもので、文系の一般教養科目のような真の意味での成功は難しいと言えます。しかし、甘先生が言うように、文系類のコースでも、例えば『荘子』のような講義を行う場合には、先生に頼る部分が大きいのです。

もちろん、これは人文系「手作業の職人」の特徴のひとつで、職人が見つからないと、うまくできないのは当然です;手作業のものはいいと言っても、そういう人が見つからないなら、少なくとも実用的でより標準的な機械に作ってもらったほうがいいです。一流大学の利点は、そのような教師を見つけやすいことですが、欠点は、そのような教師は今日、みんなとても忙しいということです。大学というシステムの中で、教師と学生のために一定の余暇の空間を確保する必要があります。では、どうすればいいでしょうか?私たち複数の大学が一緒にやるのがいいかもしれません。私たちはみんな、国際化を支持しているので、ある種のトレンドを結びつけることにより、新しい空間を創造したり、地図を作成したりすることもできるでしょう。

甘陽:李猛さんは楽観的すぎると思いますよ。現代の大学では、文学、歴史学、哲学は、科学性と現代性が足りないから、非常に強い劣等感を持っています。なので、歴史学をよく理解している同僚が、歴史学は人文科学ではなく、社会科学だということを強調していると、私たちはよく語っています。アメリカの場合は、多くの歴史学院は社会科学部門に属しており、以前私が就職した香港大学の歴史系もHumanitiesではなくsocial science divisionに属しています。哲学は今、さらに自分を科学化しようとしており、哲学がAI技術にとってとても重要な存在だと、できるだけすべての科学とテクノロジーの関係者に認識させようと努力しています。そうしないと、自分の居場所がなくなると感じてしまうからです。

これは全て劣等感の表れです。唯一、少し緩和しているのは文学ですが、もちろん文学はそれ自体の問題も抱えています。だから、私はあえて楽観視していません。文系は、科学技術に劣らず、あるいはそれ以上に疎外感を与えてしまうかもしれません。しかし、ここで一つ強調しておきたいのは、書院モデルには、学生を教育するだけでなく、実際に教師にも新しい教育の可能性を与えるという、ある種の役割が課せられています。例えば、私たちの新亜学院、李猛の元培学院では、教師の大半が様々な学部に所属しています。つまり、これらの教師は、哲学などの専門学科で学生を教えている一方、書院でも教えています。書院での授業の特徴は、学生が自分の専攻に属さず、すべての専攻から集まっていることです。

新雅書院の場合、多くの清華大学の教師が、とくに書院の生徒に授業するのは非常に喜んでいます。その理由の一つは、少人数制のクラスが重視されていることで、専門性をどう高めるかを優先に考える必要がないので、自由な状態に回帰しやすいということです。書院での教育活動はときとき、自分が人文科学の教師で、生徒に専門的な教育ではなく人文科学的な教育を提供するのだと気づかせてくれたこともあります。これは、書院の素晴らしい機能の一つだと思います。若い先生も、多くの年配の先生も、みんな積極的に新亜書院の学生に授業を行いたいです。かれらは自分の専門学生よりもこれらの専門外の学生のほうが優れていると感じることもあります。それはまさに、私たちの書院で教えている教師の大半が、書院に所属する教師ではなく、様々な学部から出向しているからです。どのようにアカデミック・コミュニティを作るのか? 生徒だけでなく、これらの先生がたをコミュニティとしてまとめることは、とくに書院が歩まなければならない道で、より自然に形成される側面でもあります。

石井剛「哲学、文献学、そして無知な教師」

石井剛:まずは哲学という概念から話したいと思います。哲学には様々な意味があり、その意味を明確に限定することは難しいです。ここでヤスパースの哲学理解を援用したいと考えます。ヤスパースは哲学を「哲学すること」と定義しています。これはどういう意味でしょうか。ご存知のように、かつて軸心時代と呼ばれる時代がありました。軸心時代において世界各地で哲学が生まれてきました。ではなぜあの時代に世界各地ではほぼ同時に哲学という思惟様式が生じたのでしょうか。それは、あのときの人間は一種の臨界的状況、つまり人類存続の危機に直面していたからです。存続の危機に直面する際、人々はわれわれのいま向き合っている世界がなぜ存在するのか、われわれ人間がどのようにこの世界で生きていくのか、という問題を考えざるを得なくなりました。こうした危機意識が哲学という思惟様式の形成を促しました。その時代の人々は、人間が人間として存在することができ、しかもその存在の仕方が高次的なものであることに気づきました。つまり人は思考すること、もしくは哲学することが可能です。これはヤスパースの考えでした。ですから、ヤスパースは人間の発展の方向に比較的に楽観的な態度をとっていました。人間の人間たる所以はわれわれが互いに相手を人間として承認できることにある、という強い信念が彼のなかにありました。人間が人間であるのは、人間が哲学することができるからでもあって、これは出発点です。

東アジア藝文書院の中島隆博院長は納富信留教授とともに『世界哲学史』シリーズの出版を推し進めています。お二人はある対談で世界哲学とは何かについて議論しましたが、ここでその一部を選んで紹介したいと思います。

納富によれば、いま私たちが哲学の世界化を求めるのは、哲学に内在する危機を克服するためです。つまり西洋哲学を中心とする哲学は現在すでに限界に達しています。ですから、改めて概念や言語を探ることで、人々が世界に出会いなおす機会を作る必要があります。納富さんや中島さんの提起した問題は単に西洋哲学が現在限界に達しているという問題ではなく、西洋哲学が限界に達したということは、私たちがすでに世界と向き合ってそれを認識するための有効な方法を失っていることを意味しているのです。この状況に対処するため、世界各地の哲学を動員し、改めて哲学を構築することが必要になります。これは「世界哲学」の意図の一つです。そこに当然ながら翻訳の問題が出てきます。どのように言語間の壁を乗り越え、異なる言語圏における哲学したいという思いと哲学する主体の努力をつなぐのか、納富さんたちからすれば翻訳は一つとても重要な過程ですし、それ自体は哲学するに必要不可欠な一環です。納富さんは「哲学の普遍化とはある種の翻訳の運動であり、単一な哲学言説を打ち立てることではない」と言いました。ある文化の思想が別の文化に翻訳・紹介される際に発生した運動それ自体は普遍性の基礎です。言い換えれば、翻訳の過程あるいは翻訳の試み自体は哲学の努力する方向であり、哲学そのものでさえあります。このことはかれらによる「世界哲学」という営みから得た一つ重要な示唆です。

次は哲学と文献学の関係という問題を取り上げます。というのは、私が「中国哲学」を哲学することは清代の戴震および清末学者の戴震解釈を研究するところから始まったからです。清代学術は一般的に文献学とみなされ、そして文献学と哲学は対立するものとされます。文献学とはすなわちPhilologieもしくはPhilologyです。ではなぜ私たちがPhilologieもしくはPhilologyを「文献学」と訳したのでしょうか。そこに再考すべき点があると思います。Philology本来の意味に遡れば、すなわちPhilo-logos、つまりロゴスに対する愛です。ですからそれを文献学と訳してしまうと、その意味を狭めることになります。18世紀末から19世紀に活躍したドイツの学者ベック(August Boeckh)は文献学を確立した代表的な人物です。彼は「人間の認識とは認識されたものを認識することにほかならない。他人の認識したものを認識しなければ、認識を獲得することができない」というようなことを言いました。つまり、哲学とは認識の過程であり、そして認識されたものを表現する言語活動があります。したがって、哲学はまず認識に基づかなければなりませんが、この認識はPhilologyの仕事であり、Philologyと哲学は片方が欠けたら成り立たなくなるかもしれません。一方で、哲学的思惟がなければ、文献学が認識されたものを再認識するということはできません。他方で、文献学という基礎がなければ、哲学的思考も成立しないのかもしれません。そのため、文献学と哲学は実は関係が近く、しかも補い合うものです。私はこのようにベックのいうことの意味を理解しています。

もう一度清代学術の話に戻ります。イスラエルの学者Ori Selaさんは清代に「文献学的転回」が起きたと考えています。彼は「18世紀の中国には『哲学』と呼ばれる学術的カテゴリーがなかった。私が本書で『なぜ中国にカントがいなかったのか』と問いたいのではなく、魔法使いのように18世紀の中国からカントを見出したいわけでもない。哲学と無関係な歴史人物は何に関心を持つか、かれらにとって何が重要なのか、ということを知りたいのである。とはいえ、哲学的カテゴリーがなかったことはかれらが文献学を超え出るいかなる問題にも無関心でいたことを意味していない。それとは逆に、文献学は『得義理之真』および『治天下』へ向かうための重要な基礎だと広くみなされていた」と述べています。(Ori Sela, China’s Philological Turn: Scholars, Textualism, and the Dao in the Eighteenth Century, New York: Columbia University Press, 2018, p.3.)

明代末期、ジュリオ・アレーニ(Giulio Aleni,艾儒略)は西洋の学術体系を翻訳したい際にPhilosophiaを中国に翻訳・紹介しました。しかし、哲学という概念は当時において多くの中国知識人にとって依然として馴染みのないものでした。だからSelaの論述は成立します。文献学に関して、当時にはエルマン(Benjamin Elman)の言ったPhilologyあるいは「樸学」がありました。Selaが気づいたように、実は清代樸学の問題関心は非常に哲学化したものです。しかしそれは必ずしもそのまま「哲学」と呼べるとは限りません。少なくともSelaはこのような哲学化の方向をとらなかった。「得義理之真」にしても「治天下」にしても、清代の学者たちによる樸学への取り組みを基礎づけたものであり、学問をする目標でもあります。これはSelaの議論でした。

清代樸学の哲学的性格という問題に触れたら、私たちは自ずと戴震の「経書のエッセンスは道であり、道を明らかにするものはコトバであり、コトバを構成するのは文字である。文字によってコトバに通じ、コトバによって道に通じるのである。こうして一定の過程が必要である」という有名な言葉を思い出すのでしょう。これは考証学の方法論の問題を言っています。戴震が経学を研究する目的は「道」を知ることにあります。この「道」は大事な概念です。というのも「道」がロゴスと訳され、あるいはロゴスが「道」と訳される場合があるからです。そうなると、Philo-logosという概念と戴震の考証学的方法とを融合することが可能になります。戴震の方法そのものは音韻・訓詁によって「道」を探究する考証学的な作業です。こうした目的と方法自体は実は非常にPhilologicalです。一方で、この「道」は哲学が追い求める重要な対象もしくは目標でもあります。この点において、文献学と哲学、PhilologyとPhilosophyをつなぐ可能性があります。ベックの観点からすると、哲学と文献学は互いを制約しつつも補い合うような関係です。

以上は哲学と文献学という二つの概念に対する私の大雑把な理解でした。私たちはいま東アジア藝文書院で学部生教育を行っていますが、古今東西の古典を読むことを勧めています。学生たちにclose readingを求めているため、基本的に文献学的教育と言ってもよいです。その背後にはやはりロゴスへの関心があり、これは否定できませんし、否定すべきでもありません。だからこうした方法によって私たち一人一人が共有しうる価値を作っていきます。

この問題について、フランスの思想家ランシエール(Jacques Rancière)の『無知な教師』(Le Maître ignorant, 1987)における人間の定義と結びつけて改めて述べてみたい。彼はデカルトの「我思う、故に我あり」(Cogito ergo sum)に倣って「我意志する、故に我あり」と言っています。彼によれば、人間がまず意志を持っている以上、「人はみな意志を持っている」という意味で、人間は平等です。この意志とは知を求める意志です。彼は人の生まれつきの知性が意志の現れだと考えています。人間は世界を知ろうとし、周りのことを知ろうとする――このような欲望をランシエールが意志と呼び、それがすなわち本来人間に備わる性質です。しかし教育の過程において、この意志は次第に管理され制約されて、教師と学生の関係は対等でないヒエラルキーになってしまう。だからランシエールは人間の知性が解放されるべきだと述べました。彼の見方によれば、現代の教育は人間の知性と意志を徐々に奪っていく過程にほかなりません。ランシエールは教師から学生へと一方的に知識を伝授する教育の仕方に反対し、学生の本来持っている知を求める意志の解放し、みずから学問と向き合おうとする姿勢を身に付けさせようとします。彼は人間のことを「見られた物事を詳らかに見る」存在とみなしている。この説は文献学に関するベックの定義と非常に似ています。人間の知性あるいは意志を強調することは、ランシエールにおいて、認識されたものを認識する知的営みと完全に同じだとみなされています。ランシエールは一見非常に反文献学的な態度をとっていますが、実際に彼の提唱した方法は非常にphilologicalなものです。つまり、philologyは人間知性の解放に貢献できるはずです。言い換えれば、私たちは書院式古典読書を実践する際に、われわれが本来持っている知性を解放することができます。新しい書院教育もこの方向に沿って新たな教育法を模索していくべきだと考えます。

ランシエールは翻訳の問題にも言及し、「人と人の結びつきが成り立つのはかれらが人間だからであり、つまり互いに必ず間隔があるからである」と述べました。これはとても面白い議論です。人と人に間隔があるからこそ、人は他人と交流することができます。もしくは、間隔のある人々が集まってはじめてコミュニケーションが発生します。続いてランシエールは「言語は人々を一つの全体に団結させはしない。むしろ、言語の恣意性は人々に翻訳を行わせ、互いの努力に気づかせ、同時にかれらに共同の知性を行使させる」とも言いました。つまり、翻訳を通じて相手を理解しようとする一人一人の努力を互いに感じ取ること、こうした共同の努力こそ、人々に共同の知性を発揮させる、ということです。この論述も非常に面白いです。しかもそれは、私たち東アジア藝文書院がなぜトリリンガルな形で教育を行っているかを理解することに役立ちます。学生たちのコミュニケーションは英語で行われることもありますし、中国語もしくは日本語を使う場合もあります。まず私たちの間に言語上の隔たりがあるため、翻訳によらなければ、相手を知ることはできません。そのために双方は同様な努力を払わなくてはなりません。私たちも、彼/彼女らが相手を知ろうとして努力することを勧めます。私たちの意思疎通や交流は透明なものではなく、そこに障壁がないわけではありません。というのも、私たちは人間存在としてそれ自身が隔たりや障りに満ちたものだからです。なので、私たちが相手を知り、共生を目指すには、やはり限界のある言語が必要になります。

最後になりますが、2020年において私たちの直面したチャレンジーはとても大きかったです。COVED-19のパンデミックのもと、私たちの交流は著しく阻まれています。この状況において、私たちの仕事はどのように推し進めればよいのでしょうか。やることはたくさんありますが、一人だけで完成できるものではありません。私は世界中の意気投合の教師たちと一緒に学生を育てることを切望しています。その目的は相互理解を深め、他人の置かれた状況の大変さを分かりあい、互いの努力を認めあうことにほかなりません。このようなレベルにおいて学生たちの友好な交流を促進し、長期にわたる友愛の感情を深化させていきます。これは文献学と哲学がともに私たちに求める、努力の方向と目標でもあります。

甘陽:少し質問させていただきます。一つは文献学Philologyの問題で、もう一つは翻訳の問題です。私は両者の間に緊張関係があると考えます。例えば、いま石井先生が強調したのは異なる言語、異なる文化的伝統の間の翻訳ですが、これはもちろん一つ重要な側面です。ただし実は同じ文化的伝統のなかでも、古代と現代の間にも翻訳が必要です。例えばアメリカの大学のリベラル・アーツ教育における一つのポイントはアメリカの学生に古代ギリシア語、ラテン語のテクストの英訳を読ませることです。というのも、翻訳を介さないと、古代ギリシアの伝統は現代アメリカで理解されないからです。この点に関して、中国の大学でも同じ難題があります。例えば私たちは『春秋左氏伝』や『詩経』を教えますが、人文系の教師たちはみんな現代語訳に納得しません。そのため、『春秋左氏伝』や『詩経』、『漢書』などが受け入れられ、他専門の大学生の精神的財産になることは難しいです。この場合、教師たちは文献学的な問題を強調しますが、こうなると一つの専門的な仕組みになり、特定の専門分野で使う言語の習得に莫大な時間をかけることになります。例えば中国あるいは日本において、『春秋左氏伝』や『詩経』、『漢書』などを古代中国語で読まなくてはならないことを主張したら、これらの古典が現代の思想のなかに取り入れられないということを意味します。リベラル・アーツ教育を行うにあたって大きな問題に逢着するときもあり、その背後にはやはり専門教育と人文教育の緊張関係があります。つまり、さきほど李猛先生の発言していたときにも言ったのですが、人文系の教師は科学界の人たちに比べてさほど手作業化しているわけではありません。この点はなかなか興味深いです。私は多くの教師に『春秋左氏伝』の講義を依頼したことがあって、かれらはみんな優れた『春秋左氏伝』専門家ではありますが、『春秋左氏伝』を考古学もしくは古代史の専門的な研究に必要なものとしてのみ取り扱うのです。『史記』に関しても同じ問題があって、ほとんどの研究者はそれを単に一冊の書物として読むことはしません。こうなると、経典は実はその正確な意味を失ってしまい、人文学教育の正確な意味も大きく影響されることになります。だから、東大、日本の場合はどのようなやり方でこの問題を解決するのか、例えば学生たちが読むのは経典の現代日本語訳なのかどうなのか、これについて石井先生にお聞きしたいです。

石井剛:東大の東アジア藝文書院は学部生教育を担当していますが、現在使用している教科書の経典部分に古代中国のテクストは入っていません。一番大きな原因は、仰ったように、私たちが中国古代哲学の経典を読むのはなかなか難しいからです。もし二千年以上にわたる経学の解釈伝統を無視して経典を読むと、分かるようで分からない、あるいは致命的な誤解を産むことになります。もちろん『論語』のような日本でも広く読まれている経典であれば、日本での解釈史もあり、なんとかなります。しかし経典を読むのは、あくまで私たちが今日のまなざしをもって経典の世界に入ることです。この点は必ず学生に分かってもらわなくてはなりません。私たちが経典の世界に入ろうとする場合、私たちの置かれている目下の状況を離れることが難しいです。

経典を読むことは専門教育と結びつける必要もあります。中国哲学の伝統についていうと、経学をどう見るかは一つ重要な問題です。1905年の科挙廃止以後、経学はもう立ち直れないと私はずっと考えていたのですが、最近の趨勢を見ると、そうでもないと感じました。もしかしたら私たちに必要なのは新しい経学なのかもしれません。経学は経典解釈の絶えざる蓄積や再解釈の過程である以上、未来にも経学があるはずです。だとすれば、私たちは改めて今日のまなざしで経学を解釈し、もう一度経学の伝統に入る必要があります。例えば宋代にNeo-Confucianismが登場し、そして清代に考証学が現れました。これらの重要な時代における重要な経学解釈はいずれも当時の世界観に深く根ざしたもので、新しいパラダイムが生成するたびに、そこに根本的な転換が行われています。そのため、経書の読み方も単一的ではなく、時代によって異なります。だから、たぶん私たちにとって新世紀の経学が必要になり、これは今後推進すべき重要な方向ではあります。ただしこのことは少なくとも現在では東アジア藝文書院のメインな仕事ではありません。私たちはあくまでまだ初心者段階にいる学部生たちに経典世界へ近づく機会を提供することに努めています。

田中有紀「朱熹と書院:朱熹門人の学術活動」

田中有紀:まずCCTV(中国中央電視台)の番組、2020年8月に放送された《大儒朱熹》についてご紹介します。数多くの有名な理学の研究者がこの番組に参加していますので、この番組は理学研究の今日的動向を如実に反映しています。その中での書院に関する紹介は注意を引くものでした。番組の第3回は「大道集成」という題で、著名な鵝湖書院を紹介しています。そこでまず、「朱子の旅」(朱子之路)という研究・学習グループのイベントを紹介しています。このイベントは、朱子学の伝統と革新の旅を主体とし、現地での実践を促進させようとしています。鵝湖書院では兄弟子たちは静坐し、心をゆったりさせ精神を集中させ、古人の澄んだ心をもち黙座するという精神を修める方法を体験しています。この番組はまた朱熹と陸九渊兄弟の哲学論争、「鵝湖の弁」についても紹介しています。

CCTV(中国中央電視台)《大儒朱熹》第3回

「大道集成」:鵝湖書院の紹介

・「朱子の旅」という研究・学習グループのイベント。

・「朱子学の伝統と革新の旅を主題とし、今回はすでに第10回となります。」

・「鵝湖書院の学生・教師たちは、静坐し、心を修め、精神を集中させ、古人の澄んだ心をもち黙座するという精神を修める方法を体験しています。」

→そして、今回は朱熹と陸九渊兄弟の哲学論争、「鵝湖の弁」について紹介します。

(以上はスライド内の文章の日本語訳。スライド内の写真はCCTV『大儒朱熹』第三集“大道集成” より https://tv.cctv.com/2020/08/08/VIDEYhIKort6Ot4k5XhWAGrG200808)

この番組は続いて朱熹が書院での議論を通して自分の思想を消化していく過程を紹介します。例えば、彼の陸九渊との議論は鵝湖書院で、張栻との議論は城南書院、もしくは岳麓書院で行われており、そして呂祖謙との議論は寒泉精舍で、陳亮との議論は五峰書院で行われています。朱熹自身も晩年において武夷精舍及び考亭書院を作りました。

徐偉と涂懐京の「朱熹と南宋の閩北書院」(『合肥学院学報』(社会科学版),第24巻第3期,2007年5月,第61-64頁)に基づき、南宋の書院に関する比較的新しい研究を紹介致します。中国の書院史において、南宋は書院の発展の最盛期です。福建省では閩北地方の発展が最も目立ち、例えば、雲谷書院(寒泉精舍)、紫陽書院(武夷精舍)、考亭書院(竹林精舍)があります。乾道五年(1169年)、朱熹の母親が病卒し、翌年正月に朱熹は母親を建陽県崇泰の寒泉塢に葬らせました。そこは朱熹の住んでいた潭渓から百余里あり、往復が不便なので、彼は寒泉塢の近くにある雲谷に三つの草堂を作り上げ、「晦庵」と題しました。寒泉精舍の落成は、朱熹の一生における重要な講学・著作の時期の開始を意味しています。

それでは書院の意義は何でしょうか。朱熹は閩北の書院にいる20、30年の間、友人とともに弟子を伴って『易学啓蒙』、『中庸或問』、『西銘解義』といった著作群の執筆、修正、校訂の仕事を完成しました。朱熹の作った書院は講学によって教学の範囲を広げ、教学の内容を豊富にし、学生の間の関係を緊密にしました。例えば、朱熹は陳亮とは常に友好な関係を保っています。かれらの思想における対立は消えませんが、考亭書院での面会はかれらの思想に微妙な影響をもたらしました。そこで、教学の対象に関しては「門戸開放」を実現し、そうして朱子学は一種の理学文化の新たな潮流として素早く地方から全国へ発展し、民間から政府へと浸透しました。朱熹は「詰問・弁論」の形をとり、学生の思惟を啓発し、学生の独学と研究の能力を養います。

続いて朱熹と彼の長年の友人である蔡元定との学術交流についてお話したいと思います。蔡元定、字は季通、音楽研究では重要な人物で、建陽の出身です。建陽は寒泉精舍からも、竹林精舍からもとても近いので、彼は朱熹との学術交流の機会が自然と多くなってきました。また、彼の父親の蔡発は武夷に住んでおり、そこも朱熹が晩年に武夷書院を建てた場所でした。『宋史』によりますと、「朱熹の名を聞き、赴いて師事した。朱熹は彼の学問を聞くと、大いに驚いて『これは私の老友であり、弟子の列に置くべきではない』と言った。そこで朱熹は彼と親しく諸経典の奥義を議論し、いつも夜中にまで至った。四方から学者が来ると、朱熹は必ずまず蔡元定にかれらを質疑し正させた。」

かれらの交流は朱熹が寒泉精舍を建てた時期からすでに始まりました。蔡元定は数多くの術数書を著していますが、そのうち完全な形式で今日に伝えられたのはただ『律呂新書』のみです。では、弟子たちは書院においていかに蔡元定の音楽理論を理解したのでしょうか。朱熹はまた弟子たちにいかに複雑かつ困難な理論を解釈したのでしょうか。理学の音楽思想から見れば、書院での議論内容はいかなる意義を持つでしょうか。『律呂新書』は朱熹と蔡元定によるものであり、かれらは「三分損益法」を理学の正統的楽律理論の位置まで高めました。「三分損益法」とは、2対3の振動数を完全五度とし、3対4を完全四度とする調和音程です。弟子たちは分かりにくく感じたのか、『朱子語類』巻92の中で次のような問答が見られます。「質問:『季通〔蔡元定〕の楽律書は分かりにくい。』(朱熹が)答えて曰く:『その内容はかなりはっきりしている。ただまだ細かく考察していないだけだ。』」この質問には、音律を測定する律管の管口や、基本となる律管意外の律管についての内容が続きますが、これは少しややこしい問題となるので省略したいと思います。ちなみに、『朱子語類』は朱熹と弟子たちの書院での問答の議論の内容を記録しており、南宋時期の書院活動の実際の状況を垣間見せております。

質問した弟子にとっては、上記の理論的問題はまだ難しいものです。『語類』の中で、朱熹は非常に熱心にそうした複雑な内容を解釈していることが見られます。実際、ここで朱熹は蔡元定の翻訳者の役割を果たしていると換言できるかと思います。『朱子語類』は、また別のところで、蔡元定の方法に従えば、つまり、一つの弦で全ての音律を弾くことにすれば、散声(開放弦)がなくなり、実際に古琴を演奏する人にとっては非常に難しい演奏となってしまうと言います。ここで朱熹は蔡元定への不満を示しています。朱熹は実践的音楽を重視し、それに対し蔡元定は理論に偏っています。朱熹はまた次のように言います。「劉歆は王莽のために音楽を作り、音楽が完成したときに王莽が亡くなった。その後荀勗は晋の武帝の時代に音楽を作ったが、そのとき五胡の乱が起こった」、「唐の太宗の定めた音楽や本朝の音楽は、みな平和であり、そのため国は長く保たれた」、と。続く一節では、「〔朱子が〕笑って言う。こうして論じれば、まるで〔国の盛衰は〕音楽に関わり〔君主の〕徳に関わらないかのようである」とあります。ここで朱熹のポイントは、われわれが政治の是非を論じるとき、音楽を見るのではなく、統治者の道徳性をみるべきだということです。儒家の伝統からいえば、音楽は皇帝の権力を象徴し、音楽は国家の運命に影響しており、したがって音楽は政治と密接な関係を有します。朱熹自身もむろん音楽の目的は風俗習慣を改めて改善することにあると思っています。しかし、彼には弟子たちが音楽と道徳の関係を極端に重視するのを阻止する傾向があるように見えます。従って、彼は音楽と道徳の間のバランスを保とうとしたことが了解されます。

続いて『朱子語類』巻92「楽(古今)」の中の記述をみてみましょう。朱熹は言います。「洛陽には「帯花劉使」〔「戴花劉使」とも呼ばれる〕がおり、その名は幾といい、俗楽に非常に通じており、音律に理解のある人である」。また、「かつて一人の女童を見たが、自然と音律を理解し、その歌唱もすべて自然より出ていた。これは一つの気を十全に得たのであろう」と述べます。ここから明らかなように、朱熹は一方で儒家の音楽理論を重視し、他方で俗楽の音律を重んじています。彼は自然を重視し、劉幾や児童の音楽の中に自然の理を見出しています。

以上、蔡元定が『律呂新書』の中で提示した理論と、朱熹が『朱子語類』の中で示している音楽への態度は完全に一致しているものではありませんでした。理学の正統的理論は『律呂新書』に見られますが、朱熹はこの書物が弟子にとって比較的難しく、誤解を招く可能性があると考えました。『律呂新書』は朱熹と蔡元定が書院にて直接議論、もしくは往復書簡によって切磋した成果です。しかし、おそらく蔡元定からの影響がより多く、そこで理論と実践のバランスを失ったのかもしれません。それゆえ、朱熹の思想は蔡元定のそれと同一視することができません。私の考えでは、朱熹は書院で蔡元定の理論を引き続き解明させ、そして弟子たちが彼の理論を誤解・拡大解釈しないように希望したのでしょう。では、朱熹と弟子たちの書院での活動が終わって以降、理学の理論はいかに変化していったのでしょうか。朱熹が亡くなった後、『律呂新書』に示されている音楽理論は、やはりときには誤解され、ときには過大解釈されていたようです。

誤解された例を一つ取り挙げます。朱熹の後学の中にはで、朱熹が音楽実践を重視せず、儒家として音楽を論じる際に理論に偏っており、そして一般人にも理解できる比較的簡単な音楽を提示していなかったと考える人がいる、ということです。他方で、拡大解釈の例としては、朱熹は易学と『律呂新書』の密接な関係を特別に重視していたので、「三分損益律」はかえって彼の奥深い易学思想に相応しくなく、朱熹の後学として、「三分損益律」以外の理論を考えなければならない、と主張する人もいることが挙げられます。しかし、こうした見解は朱熹の本意に全く逆らっています。

最後に、朱熹がいかなる理由によって書院を必要としたのかについて、大胆に想像させていただきます。書院では弟子たちが彼の思想をいかに理解しているのかを了解し、それによって彼が自分の思想を正しく相手に伝えられているか否かを確認することができます。そのために、書院はたしかに必須です。書院がなければ、書籍や書簡だけになり、自分の思想を完全な形で弟子たちに伝えることができなくなります。朱熹は弟子たちとの会話を通して、ある種のバランスをとった態度を得たかもしれません。音楽は、たしかに政治において大いに意義があるとはいえ、音楽は全ての政治的運命を決定することができません。音楽はたしかに理論を必要としますが、民間音楽の実践性にも注意を払わなければなりません。朱熹が学術上こうしたバランスを保つことができたのは、おそらく書院という心を静めて学術的議論ができる場所を持っていたことに由来するのではないでしょうか。こうした学術的なバランスは、朱熹の学術を特徴付けているものの一つでもあるでしょう。おそらく書院は彼のこうした特徴を可能にさせました。朱熹は常に弟子たちの極端な態度を見出して、自分を見直し、冷静でバランスのよい学術的態度を保つことにより注意することができるようになったのでしょう。

石井剛:朱熹は書院を不可欠なものとし、彼の学術の伝播の面にとっても不可欠です。彼が自身の学問を伝えるためには、身体性に頼らなければなりません。では、身体性はある空間を共有するためのものかもしれませんが、いかに知識の正しい伝達を保証しうるのでしょうか。

田中有紀:朱熹にとって書院は必須です。彼は書院での活動を非常に好んでおり、弟子たちの態度、ないし彼の論敵の態度を見るのもとても好んでいるように見えます。書院という一つの空間を共有し、弟子たちも朱熹の表情や反応を見ることが可能です。もしただ書物の中で理論を書くならば、弟子たちは朱熹の思想や学術への態度を完全に理解することはできません。例えば、儒家思想における音律の問題は最も重要なので、朱熹ももちろん音律に関心があります。しかし『朱子語類』の中で、彼が複雑な音律を議論するときに急に笑い出しています。儒家の音律理論はたしかに重要ですが、音律は音楽そのものではなく、われわれが音楽を演奏するときに、もしただ複雑な音律問題を考え、具体的な演奏方法を知らないならば、音楽は成立できません。朱熹の笑い出した態度から、彼の非常にいいバランス感覚を見出せます。彼は一方で理論に、他方で実践に注目します。こうした態度は、もし書院がなければ、弟子たちにはきっと見ることができません。朱熹と張栻が書院で議論すると聞き、会場に駆けつけた人が多くいましたが、人数が多すぎるので、部屋に入れない人もいました。その結果、部屋の外で朱熹と張栻の書院での議論を聞く人もいました。かれらは何が議論されたのかははっきりと聞くことができません。これはいかなることを意味しているのでしょうか。つまり、たとえかれらは朱熹と張栻の議論は聞こえなかったとしても、自らその場に行って参加し、一つの空間を共有したことが重要なのです。また、一般的にいえば、陳亮の思想はそもそも朱熹の思想と全く異なっていますが、実際かれらは良好な関係を保っています。かれらの見解は完全に一致していませんが、関係はよいので、できる限り互いの見解に接近しようとしています。このことも、実際に会って構築した関係はかれらの思想的構築に必ず大いに影響を及ぼしていた例だといえるでしょう。もし朱熹本人の思想をきちんと確認すれば、彼が書院での活動を重視していることは必ず見出されます。

李震:朱子、もしくは理学の伝統全体の中では、音楽教育はいかなる役割を持っていますか。そしてこの役割はいかに書院の中で発揮されたのでしょうか。言い換えれば、それは常設の授業か、それともより個人的な趣味に近いものでしょうか。

田中有紀:朱熹の音楽理論はほとんど『律呂新書』の中にあり、それは『性理大全』に収められています。しかし朱熹の後学は、『朱子語類』も含めて朱熹の残した全ての書物を見て慎重に朱熹の音楽思想を知る必要があります。そのため、朱熹『律呂新書』における思想はたしかに後学に大きな影響を与えていますが、より大きな影響を及ぼしたのは彼の書院での活動であり、朱熹の正統な思想を補強するような存在だったと思います。

孫飛宇「『位育』としての一般教養教育:潘光旦による土着化」

孫飛宇:私は最近、潘光旦氏の著作を集中に読んでいます。最初は他の研究の目的を持っていましたが、読めば読むほど潘氏の仕事の多くが、実は一般教養教育、大学教育に関するものだとわかりました。ちょうど私が元培学院で働いており、多くの思考があったので、私なりの疑問を持って潘光旦と一般教養教育に関する文章を書きました。本研究は、「中国における一般教養教育」という最も基本的な考えを一つの出発点としました。もうひとつの出発点は、私自身の学問の背景にあります。私は社会学の出身なので、仕事の多くは、社会理論と学科の接点にあります。しかし、元培学院で働いていたここ数年、私は、社会科学とりわけ古典的な著述の中には、実は今日の私たちの一般教養教育の仕事と密接に関係している研究や思考が多くあって、今日の教養教育を考える際に非常に豊かな資源にさえなり得るものもあると徐々に気づきました。しかし、そのような思想的リソースはこれまで発掘されていなかったので、潘光旦の仕事を皮切りに、一連のこのような議論を重ねていきたいと思っています。今日私の報告は、潘光旦の仕事に焦点を当てます。彼は、周知のように、中国の社会学の創設に非常に重要な役割を果たした社会学者です。

実際、1930年代から1940年代にかけて、彼の活動は、社会学的な研究に限られたわけではありません。彼は、当時の中国の大学教育、とくに一般教養教育について、多くの時間と精力を費やして考えました。現在、「通識教育」(中国語)という概念は潘氏が最初に考案したものであることはすでに明らかになっています。この概念を提起した約1年後に、彼はやっとHarvard Redbook(General Education in a Free Society)を読みました。彼の一般教養教育に関する基本的な理念は全体的に彼自身の社会学研究の基本理念とつながっています。彼は社会学研究の中で「中和位育」という著名な概念を提供しました。これは『中庸』に由来するもので、すなわち「致中和、天地位焉、万物育焉(中和を致して、天地位し、万物育す)」という意味です。

1913年から1922年まで清華大学で教育を受け、1922年から1926年までアメリカに留学した後、彼は中国に戻り、長い間、大学、とくに清華大学で教鞭をとり、清華の教務長を務めたこともあります。この期間、彼は「中和位育」という概念を、一方では中国社会への理解に、他方では大学教育の分野で実践しました。私自身は、後者こそが「中和位育」その概念の最も重要な応用例だと考えています。この取り組みにおいて彼は一連のテクストを書き下ろしました。私にとって、さらに中国の大学を理解するため、最も有名なテキストは、1941年に当時の学長・梅貽琦氏が要点をまとめて、彼が全文を書いた『大学一解』です。皆さんはよくご存知かと思います。

『大学一解』の非常に重要なポイントは、現代大学教育の目的を再導入したことです。この目的は、実は中国の伝統的な教育理念と似ていて、同じでさえあると彼は主張しています。しかし、違いもあります。その違いの核は、人間に対する理解の違いにあります。彼は次のように書かれています。

「ではいわゆる体認と実践が十分に行われていないところはどこなのか?「明徳を明らかにする」あるいは「己を修める工夫」における「明徳」や「己」とは、一人の全人格を指すのであって、人格の断片を指すのではない。いわゆる全人格とは、比較的に古い流派に属する心理学者の見解にしたがえば、少なくとも知・情・意の三つの側面を持っているはずで、しかも三つの側面はすべて育成する必要がある。今日はそうではない。今日の大学教育が注意を払って少し達成できるのは知という一側面のみである。その一つを確保してほかの二つを見落としてしまうため、育成の効果はすでに非常に限られたものになっています。」

簡単的に言えば、彼は、当時の中国の大学は人間そのもの自体を見落としており、あるいは育成すべき人間を単なる専門家としか理解していなかったことを認識していました。しかし、これは実は潘氏にとって、新しい問題ではありません。それは、中国の伝統的な「通と専(ゼネラリストとスペシャリスト)の関係」が新しい時代における現れているものです。 彼はその論争に関して1930年代から1950年代までずっと論議し続きました。

彼の核となる観点の一つは、大学では一般教養と専門教育を同時に重視すべきだということで、ラディカルになる場合は専門教育よりも一般教養のほうが重要視されています。つまり、彼は一般教養課程のほうを強調しています。彼が言った一般教養とは伝統的な意味での一般教養教育のことで、これは非常に明確です。なぜなら、彼自身、当時の教育の非常に大きな問題の1つは、人間が完全な人間としてではなく、ただ専門家としてのみ訓練されていることだと考えていました。

1946年、彼は「童子操刀(子供が刃物を使う)」という非常に有名な記事を書きました。「童子」は子供、少年を指し、「操刀」の「刀」はもちろん危険なものを指します。「童子操刀」という文章の基本的な観点は、専門教育や職業訓練だけが重視され、全人格の教育が重視されない場合、結果的に「童子操刀」、つまり自分が持っている物の機能おおびその危険性を知らない子供が刃物を使うようなことで、実は非常に危険な状態なのです。

この文章といくつかの他の関連する文書の中で、彼は非常に鋭く当時ヨーロッパの学術界で一連の議論を観察して引用しながら、現代の科学研究と教育で人間が軽視されていることを批判しました。しかも彼はそのような専門化された研究と職業化された研究は、真の学問でも教育でもないと主張しています。また、国学や伝統文化で知られた当時の学科でも、様々な専門化された教育が行われていることも指摘しました。

例えば、歴史学を例にして専門化された教育を論じ、これも人間そのものを軽視したものだと主張しています。このような教育は、伝統的な中国の教育の中で人間の重要性が完全に無視され、伝統的な意味での特定の思想や歴史的知識を専門的な知識として教えるだけのものになっています。伝統的な中国の教育とは根本的に異なるのは人間性を無視していることです。彼の目的、あるいは彼が思考した大学教育が備えるべき思想資源は、人間そのものが主になって、基本的な焦点に当てることです。教育や学術資源の側面で、古今東西を問わず、感情や知性を議論や思考の中心にするべきなのです。これは社会学の一つの根本的観点です。教育の究極の目的は、第一に人が人間になること、第二に人が社会生活の中での自分の立場に応じた教育を受けられるようにすることです。これが大学教育の持つべき目的と思想的リソースです。

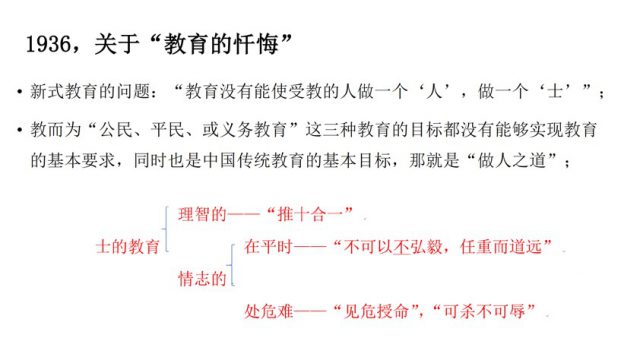

このような考え方は、現実的な状況が彼にもたらした刺激と関わっています。例えば、1936年に、彼は教育に関する一連の懺悔を書きました。この懺悔は当時の大学教育の懺悔で、自分が関わった大学教育の懺悔でもあります。この懺悔の核心は、1900年以降、中国で徐々に発展してきた新しいスタイルの教育、とくに大学教育が、中国の伝統的な教育の理想像である「士」が完全に無視されていたことにあります。彼は「士」という理想像を改めて言明しました。彼は次のように「士」の条件を要約しました:一つは理性・知性の領域で、「推十合一(十を推して一に融合する)」、つまり「博約(広く学んだものを集約させる)」を求めることです(許慎『説文解字』および段玉裁『説文解字注』を参照)。もう一つは感情・意志の領域で、これは一方では通常の生活の中で、他方では所謂国家の危機の時に求めることです。

このような要求とそれに対応する「士」の教育は、当時彼が知っていた高等教育や大学教育の中で、公民教育も 市民教育も、小中学校の義務教育でさえも満たされなかったです。この時代には、教育に関する一連の懺悔がなされるべきだと彼は主張しています。この懺悔の下には、当時の「一般」と「専門」の教育が抱えていた問題を突きつけています。この問題の一つは「氾濫無規(規準のない行き過ぎた一般化)」、もう一つは「執一不化(一つに拘って融通が効かない)」と要約でき、この二つの教育の問題は、「士」の教育が求める「忠恕一貫(道は一つの原理で貫いている)」に対応しています。つまり、人間を育てるための教育は、究極的には学問の教育に帰着することができ、ひいては学問の教育、さらには職業教育と専門教育をも促進でき、その根幹をなすものとさえ言えます。

1936年、「教育の懺悔」について

1936年、「教育の懺悔」について

・新式教育の問題:「教育はそれを受けた人を一人の「人間」もしくは「士」に育てるができなかった。」

・「公民・市民・義務教育」という教育の三つの目標設定は、教育の基本的な要求であり同時に中国の伝統的教育の基本的な目標でもある「人間となる道」を達成することができなかった。

・士の教育は「理智的」なものと「情志的」なものからなり、前者は「推十合一」を目指し、後者は日常において「弘毅ならざる可からず、任重くして道遠し」を説き、危機的な状況では「危急存亡のときには命を投げ出す」、「士は之を殺すべくも、辱めるべからず」ということを重んじる。

(以上は上記スライドの内容説明)

このような教育においてこそ、相応の「士」を育てることができ、若者が自分の置かれる集団に対応した人格を陶冶することができるのです。彼は当時の教育を批判する上で、「士」の教育が欠けていることは、現代教育の根本的な問題だとしています。もちろん「士」の教育は科学の教育だけではなく、市民権など現代の市民が日々の仕事で直面する一連の義務にも関わります。したがって、こうした批判に応えるために、教育は「去蔽(真理を覆い隠すものを取り除くこと)」が必要です。どんな「隠蔽」を除くべきか?彼の考えでは、専門教育という「隠蔽」です。専門教育は一見、安心立命つまり家庭を作って事業を展開する面においても、科学研究に従事するという面においても、現代人にある種の確実性を与えうるようです。

しかし彼から見れば、これは偽りの明確性です。どんな分野であれ、われわれの大学教育はまず、「隠弊」を取り除くべきです。そのために、1934年に彼は「アメリカに留学する学生への公開書簡」を書きました。この公開書簡の中で、彼は非常に明確に述べています:「アメリカに留学する学生たちは、科学知識について学ぶことはもちろん非常に重要な側面ですが、より重要なのはそれだけではありません」。彼ははっきりとは言いませんでしたが、実際、彼が言っていたのは社会学あるいは社会科学、そしてアメリカこの新興国家の繁栄様相への観察のはずです。つまり、知識以外の様相、人の意気への育成も、このような知識を可能にする民族や文化の様相にも目を向けるべきです。彼の考えでは、これこそが教育や学習の本来あるべき姿であろう。

潘氏は、単に理論的なレベルで一般教養教育や、当時の大学教育の問題点を語っていたわけではありません。彼が語った問題は、今の私たちが直面している問題と非常に似ています。清華大学の教務長を長く務めていたため、彼は教育改革の具体的なやり方を多くの人と議論しました。要約すると、「学生の自主性を引き出す」「学生に自己探求と選択の余地を十分に与える」という二つの原則だと思います。彼は、いくつかの具体的な試みをしました。

その大部分は、当時の清華大学の特徴を合わせたものです。彼は朱光謙などの教授と、清華大学の学部教育をどのように改革するか、というシンポジウムを開いたこともあります。一つは、大学の教育期間を5年に延長することです。もう一つは、科目数や単位数を減らして次の二つの時間を確保することです。学生が自分で勉強すること、とくに自習については、彼は、学生が率先して教師に質問するというような能動性を非常に強調しました。次に教師と学生の授業以外の接触や連絡のための時間と場所を確保しなければならないことです。興味深いのは、彼の議論の多くは、現在の私たち、元培でも新亜でもたしかに実施されています。

というのも、彼は20年近い執筆活動の中で、現代の高等教育における重要な問題は、伝統的な師弟制度の消失と、近代的な意味での職業人の導入だと何度も強調していました。つまり、現代の大学における教授たちが次第に自身の専門を職業にするプロフェッショナルに変わり、教育の場合も同様な問題が発生しています。

彼は、中国の伝統的な意味での教育は、政治や文化と切り離せなく、模範としての特定の人物とも切り離せないと主張しています。それらは現在の大学教育の中ですべて消えてしまいました。あったとしても、もはや一般的な意味での師弟制度という形ではありません。そこで彼は、現代の教育が伝統文化から何かを受け継ぐのであれば、師弟制度や模範の存在が非常に重要だと考えています。というよりも、それは、彼が従来の教育から引き出せる、より重要で具体的なやり方でした。実際には、彼と費孝通の関係もそんな感じでした。

彼はまた、人文科学教育を強化すべきだと考えています。彼は、それが近代的な大学で真の教育を実現するため唯一の方法だと考えています。この人文科学教育は、以前彼が言及した専門的な教育ではなく、真の人格の育成、あるいは人間性を育成するための教育だと考えています。彼は、大学に入る前に大学生が一人で探求する期間を確保すべきだとさえ主張したことがあります。潘氏はその一つ重要な点として、「慎独(一人でいる場合も言動を慎むこと)」という具体的な実践を挙げました。一人で、あるいは二、三人の同級生や同志を集めて学校を一、二年休んでもいいと彼は主張しています。もちろん、この具体的な実践は実現したことはありませんでした。実はこの議論についてはすべて1948年に行われて、彼はその後すぐに清華で発言権を失ってしまいました。そのため、彼が提案したこれらの改革は、実際には実現することができなかったです。

しかし、1950年代に彼は自分自身の初期教育について回想という形で書いたことがあります。周知のとおり、潘氏が最初に中国の学術史上名を博したのは、彼が20歳のとき馮小青に関して書いた文書でした。彼は梁啓超氏の講義を受けていたときその文書を書きました。その研究は、彼の現代中国の学術史上最も有名な作品の一つです。梁啓超氏をはじめとする多くの著名な学者たちは、彼の馮小青に関する研究を非常に高く評価しています。1950年代、清華で学んだこの時期を回顧すると、当時の清華で受けた教育は、実は一般教養教育で、その時期の教育があったからこそ、『馮小青』のような作品を書くことができたのだと考えています。

社会学の歴史のなかで、潘光旦と費孝通の緊密な関係が非常に感動的だとよく知られています。費孝通は潘光旦の弟子だったため、2人と2つの家族の関係は非常に緊密でした。潘光旦の人生の最後の段階で費孝通は常にそばにいて助けてくれ、最後に潘光旦は費孝通の懐に抱かれて亡くなりました。この話とこの体験はとても感動的でした。1980年代に費孝通が潘光旦のことを回想した際、次のように語っていました。その語りは私たちがどのように潘氏の大学教育に関する理念を理解するのかにも役立つと思っています。彼は、潘氏の世代は、儒教で言うところの「己から推し量って人に及ぼす」ことを真に実現していたのです。また、彼は、自分の世代と潘光旦の世代の違いは、潘氏の世代は「教育の主眼を為人に置いていた」と語っていました。そのような状態は、潘氏は晩年まで続いていました。彼は己の心をもって人に及ぼし、人の身になって推し量り、そしてそれを一貫して行っていました。現在、学術界では己の心をもって人に及ぼすことに関する議論がすでに盛んに行われています。潘氏の場合、この考え方は、彼の人生の中で最も重要な研究・執筆の時期に、大学教育や一般教養教育に対する反省と理解、そして彼の実践とは一致すると思います。

石井剛:「童子操刀」の問題については、この「刀」を現代科学全体、あるいは現代科学のある側面と理解してもいいでしょう。では、1940年代に潘光旦が言っていた現代科学の負の側面、危険な側面とは具体的に何だったのでしょうか?

孫飛宇:《童子操刀》の冒頭の一文は「童子操刀、其傷実多」というものです。つまり、子供が刀を操ることによる危害や問題が多いのです。全体的に言うと、彼の科学に対する姿勢はこのようなものです。科学に反対していたわけではありませんが、科学は人が作った道具で、それ自体に良し悪しがあるわけではなく、重要なのは人が科学に対する態度及び科学という道具をどう使用するかということだと彼は考えています。この文書を書いた1946年当時、彼はすでに第一次、第二次世界大戦で新しい技術が戦争に大規模に使われた事実をよく知っていました。とくに、アインシュタインが1931年にカリフォルニア工科大学で行った講義も触れました。

アインシュタインはこの講演で、「科学は時間を節約し、人生の負担を軽くすることができるが、人間はそれを使いこなすことを学ぶ必要がある」と同様のことを指摘しました。その話の中で、科学がネガティブに使われた最も重要な例は原子爆弾だと潘氏は挙げました。彼は、第二次世界大戦中の原子爆弾の使用は、「童子操刀」の悪影響を示すため非常に重要な例だと主張しました。というか、原子力の発見と原子爆弾の使用は、「童子操刀」の危険性について彼が典型的な事例としてよく使うことです。また、他の例もありますが、なぜなら、ここでの刀は科学だけを指すのではなく、生理学、心理学、医学、そして政治や経済なども含む広い意味での科学を指しています。さらに公的権利なども含まれています。これが彼の刀に対する理解です。公的権利についての例として、彼はヒトラーを取り挙げました。

甘陽:さらに付け加えると、今日の「童子操刀」の最も典型的な例は、実は科学、自然科学或いは技術の分野ではないと思います。その最大の例は、18歳の若者が大学に入り、ビジネススクールやロースクールだけで学ぶことです。これが本当の「童子操刀」です。率直に言うと、本当に品性が歪められると思います。はじめのうちは利己主義や互いに欺き合いです。私がよく言うのは、学部時代からロースクールに行くと、人徳美徳を備えるのはほとんど不可能です。ロースクールは美徳を求めないし、ビジネススクールはなおさらです。これらの点から見ると、アメリカの大学における学部教育のカリキュラムのほうがよくできていると思います。学部レベルではビジネススクールやロースクールだけではなく、ジャーナリズムも設けていません。これは私が常に強く感嘆していることのひとつで、18歳から22歳までの若い人たちが少しずつ知識を身につけ、そして職場に出ていくなら、これは「童子操刀」の最も危険性の大きい表現です。

張政遠:孫先生の「去蔽」(遮蔽するものを除去する)という概念のお話に興味が湧きました。それは、西洋の伝統的な真理(アレーテア)の概念に沿ったものだと思うからです。つまり覆い隠されているものを浮き彫りにするという意味です。大学という非常に閉鎖的な場所にいるのですが、その代わりに哲学の非常に優れた部分を引き出していかなければなりません。つまり、閉ざされた空間を開放することです。私は報告書の中で、民営化と再民営化という概念に触れましたが、最も重要な問題は、実はこの20年間に日本で生まれた民営化の大きな流れ、つまりすべての国立大学を国立大学法人に改革したことです。

国立大学は、その名前に反して、いずれも機構の法人として存在しています。このような再民営化の流れの最大の問題点は、新自由主義に焦点を当てた論理の下で、私たちを国際化と呼ばれるものに従うことを求めていることです。そこには様々な要求があります。「去蔽」の必要性を強調したいのであれば、それはある種の開放性、すべての人への開放性の話になると思います。だから、この書院は、お金を出して手に入れるものではなく、お金を出さずに無条件で配ることができるものなのです。そういう意味では、これからの書院は、もちろん大きすぎない方がいいし、一つのとても小さな書院でも誰にも開放されるものであるべきだし、そういう視点から想像していくべきだと思います。

孫飛宇:実は、潘氏の「去弊」という概念を読んで、少し驚きました。私は現象学的社会学を専門としており、ハイデガーを長年にわたって熟読してきましたからです。この概念を最も早く理解したのは、ハイデガーの中国語訳でした。そして、潘氏がこの概念を1940年代に使っていたことを知り、少し驚きました。なぜなら、私はずっと、熊偉さんや陳家衛さんたちが一途に受け継いできた翻訳だと思っていたからです。潘氏は彼の文章で「遮蔽」と「去蔽」の両方について語っています。

潘氏と熊偉氏がお互いに知り合い、影響しあっていたかどうかはわかりません。しかし、この二人が使っている概念は全く同じです。ハイデガーの真理の中で存在に関する「遮蔽」(覆蔵)と「去蔽」(露現)という発言とすれば、その構造は、今日私たちが議論している学術と教育の趣旨と似ているように思います。学術や教育の本来の目的は、よりよい人間になるためなのに、人や生活とはかけ離れたものになってしまっています。これは、ハイデガーの論じた西洋の形而上学的伝統における真理の遮蔽という問題と構造的に似ていると思います。

石井剛:この「去蔽」という言葉は、実は、戴震の『孟子字義疏証』の中で最も重要なキーワードの一つです。彼は、「理」の知性に到達する過程は、「去蔽」の努力に頼るに等しいことを強調し、朱熹が「去私(私心を捨て去る)」という道徳的要求と「去蔽」という学問的方法を混同していることを批判しています。彼の文献学による真理へのアプローチ、つまり彼の言葉を借りれば「道」は、実は古代ギリシャのアレテイアの真理観と重なっています。

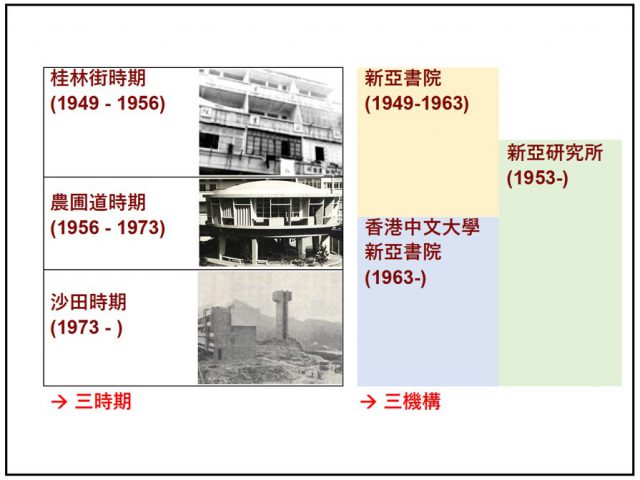

張政遠「唐君毅と新亜書院:私学と官学のトリロジー」

張政遠:香港中文大学新亜書院は1963年に成立したのですが、その前身があります。すでに知られるように、新亜書院の成立は早くも1949年に遡り、その後の1953年に新亜研究所が成立しました。だから新亜書院の歴史は桂林街時期(1949-1956)、農圃道時期(1956-1973)、そして現在沙田にある香港中文大学新亜書院成立以来の時期(1973-)という三つの時期に分けることができます。

機構からいうと、第一期の機構は最初の新亜書院で、それから1953年に新亜研究所が創設されました。三つ目の機構に関して、私の理解では、もともとの新亜書院と違いますし、新亜研究所とも異なります。それはすなわち香港中文大学の新亜書院なのです。

(新亜書院の沿革)

香港中文大学新亜書院は1963年に成立し、1973年に沙田に移転して今日に至りますが、1949年に成立した新亜書院とは異なります。新亜書院は国内からやってきた多くの学者が香港で作った難民学校の一つです。教師も難民ですし、学生のなかにも難民が大勢いるのかもれません。中文大学は新亜書院のほかに、聯合書院、崇基学院などいくつかの書院があります。中国の書院伝統を踏襲した新亜書院と違って、崇基学院は当初からキリスト教系の学校であって、そこでは英語のcollegeが「学院」と訳されています。中国の書院は朱子学以来の伝統がありますが、西洋にも自らのcollegeの伝統があり、イギリスのTrinity Collegeはその一例です。

新亜研究所がどのように創立されたかに関しては、新亜書院成立後、学部教育のほかに研究活動も行いたいという考えから、大学院生を募集し、研究所という名前を用いることになりました。新亜はのちにアメリカのハーバード燕京研究所(Harvard-Yenching Institute)から資金援助をもらい、研究関連のプログラムを展開しました。当時は修士課程のプログラムしかありませんでした。当時の香港植民地政府がこのプログラムを認めなかったため、プログラム生の学位は台湾にある中華民国教育部が認証することになりました。新亜書院と新亜研究所は政府側による公式的な資金援助をもらえなかった点では共通しています。

当時の香港では、香港大学という、植民地政府の作った大学しかなく、各界の人士は二つ目の大学の創設を望んでいました。それで1950年代後半に色々な作業が行われ、1963年になってようやく香港の二つ目の大学、すなわち香港中文大学が創設されました。

香港中文大学はもともと私学的な特徴をもっていましたが、植民地政府の予算を使う以上、次第に官学化していきました。官学であることの利害について少し述べましょう。香港にもう一つの大学が成立し、政府がお金を出しているから、沙田馬料水という場所でとてもきれいなキャンパスができあがりました。私もあそこに通っていましたし、本当に素敵なキャンパスだと思っています。政府からの資金がなかったら、大学もいい環境を提供できません。勉学に集中するにはやはりいい環境が必要です。

当時の香港中文大学にあった一つ大きな問題として、大学の規則では新亜書院というcollegeは教育をメインとし、研究を行わないことになっています。研究は中文大学の一元管理のもとにあるgraduate schoolが主導しています。新亜書院はすでに研究所が設置されたため、最初は自ら大学院生を募集できると考えていたのですが、大学側の同意が得られませんでした。その結果、研究所と書院は分離しました。この変化は新亜書院と新亜研究所に異なる運命をもたらすことになりました。新亜書院の場合はますます官学化していき、大学による統一的な標準化の要求を受けることが多くなります。それで唐君毅にとって居心地がますます悪くなってきました。彼は新亜書院と崇基書院、聯合書院が大学における最後の自主管理できる組織だと思っていましたが、いまや大学はもう一つの最高管理機関を新たに設けました。牟宗三によれば、それはきっと聯合書院も新亜書院も大学の管理に飲み込まれる結果になります。これは悲しいことです。新亜書院は大学のリソースを得たものの、自主性を失うことになりました――最大の問題はここにあります。一方で、新亜研究所はどのような運命を辿ったのか。1963年に中文大学が成立したころ、新亜研究所はまだ中文大学に所属していました。しかしのちに中文大学が台湾と関わりのあるgraduate programを認めなくなったため、研究所は離脱することになりました。1977年、新亜研究所は中文大学を離脱し、自主運営するようになりました。ですから新亜研究所の運命は中文大を離脱し、官学を離脱することであって、すなわちいわゆる「再私学化」です。こうしてある種の奇妙な再私学化の現象が生じました。

「官学」「私学」というのは私による言い方ではありません。当時教育哲学について考えていた唐君毅は「中国教育史上の私学と官学」という文章で官学と私学を定義しようとしています。

「官学というのは、政府機関の提唱する学問であって、政府の運営する学校のなかで行われる学問のことを指す。私学というのは、学者自身が個人として弟子をとり、社会で学問を伝授すること、また個人で設立した学校で行われる学問のことを指す。官学は主に政府側の観点に基づく需要を満たすための学問であって、私学は一般社会のニーズに応えるため、学者個人が学術において従来の学問を継いで未来の学問を拓くために存在するものである。」

唐君毅によるこうした定義は私たちもよく知っているものです。ここでの「私」はもともと一個人のことであって、政府のことではなく、国家機関に依拠して学校を運営する個人のことでもありません。私学は本来なら多くの学問が始まる場所であるはずですが、私学がいったん官学になってしまうと、「政府がそれを受験に使い、学問が功名や利益を得るための手段になります」。だからさきほど話した「再私学化」が生じました。もう少し唐君毅の議論を見ていきましょう。

「以下、中国において私学が成立したあとの官学と私学の対峙と相互転換の状況について、その大筋を簡略に述べたいと思います。第一、中国の教育史において、新しくできた活気に溢れた学問や教育は、最初はみんな私学であった。第二、しかし私学の隆盛がある段階、ある程度に達すると、私学が官学になろうとする。第三、私学が官学になると、政府は(官学化した)私学を官僚受験に使い、学術が単に功名や利益を得るための道具になり、したがって学問は衰退し、その代わりほかの私学が盛んになります。この3点は一つのトリロジーであると言ってよい。」

いったいなぜ学問がだいたい私学から始まったのか、これについて諸説ありますが、学問は基本的に一人によって始められたことは明らかです。ですから唐君毅の文章で言及された先秦時代の孔子、墨子、孟子の学問はいずれも私学です。仏教は中国最初の官学伝統になっています。かつては私学が認められず、官学だけが認められていました。のちに儒家の官学化という現象もありましたし、異なる私学と官学との新しい交代もありました。民国初期には民間の雑誌がたくさんあって、それぞれ異なる私学的学問を行い、大きな影響力をもっていました。当時に国立の大学も成立しましたが、その教員は民間の私学から選んだものです。唐君毅の以下の結論は重要です。つまり、私学が官学に発展し、学問が官学になったあと、明らかに脆弱すぎるため、新たな私学が勃興した、ということです。この原理は何なのか。彼の答えはこうです。私たちの学問は、その機関が大きくなり、政府によって管理されるようになると、疎外、形式化、集権化という問題が起こり、活気を失うことになります。もっと明白にいうと、真の学者と教育者は本来なら自分の研究だけではなく、歴史・文化と過去・未来に責任をもつことを語るべきです。政府の主導で行われる教育は基本的に現代の大学のそれであり、学術・教育の標準(standard)を強調しています。しかし教育と学術にはやはり理想が必要であって、学術・教育はまずそれを提唱する人がいるからこそ、活気、元気があるのです。しかし官学になると、これらを失うことになります。

唐君毅が当時向き合っていたのはイギリスが香港に設置した植民地政府です。植民地政府は私学・官学とどう関わっていたかというと、もともと香港の官学は一つしかなく、すなわち1911年に成立した香港大学です。のちに香港中文大学が創立されたため、植民地香港が現地の学者の養成に専念できるようになって本当によかったはずです。しかし最大の問題はさきほど触れた、新亜書院が官学になったということです。政府からの支援を望んでいた新亜書院は様々な理想を抱いていたが、共通の理想をもっていなかったようなので、そこの教育は理想を語らなくなりました。それで唐君毅のいう純粋な官学になり、政府の言いなりになりました。例えば政府は4年制の学部課程が長すぎるとしたため、大学はそれを3年制に改定しました。私が大学生であったときはちょうど3年制に改定されたころです。のちにかれらは世界中の大学が4年制になっていると気づき、およそ13年前にまた4年制に戻しました。大学は政府の資金を得ようとするなら、政府のいうことに従わなくてはなりません。

唐君毅の基本的な考えはだいたい以上のようなものでした。唐はカレッジ・書院の運営はひたすら組織自体を大きくするのではなく、むしろその精神にちゃんと関心を払うべきで、それはすなわち私学の精神であって、教育の活気もそこから出てくる、と考えています。私はこのことがとても大事だと思います。新亜はもともと小規模な私学であって、のちに大きく増長して中文大学の新亜書院になったのですが、その後再私学化してとても小さな新亜研究所になりました。数年前に石井先生と一緒に新亜研究所に行ったことありいますが、あそこは本当に小さくて、とくに大学が高等教育を独占している状況のもと、研究所の経営もかなり大変なようで、心配になりました。

もしかして、新亜書院が中文大学を離脱して新亜大学になる、という道もあるかもしれません。この可能性は本来あったはずです。ただし唐君毅はこの問題について別の考えがあるようです。彼は「存在主義与現代文化教育問題」という文章でそれをはっきりと述べています。

「新亜書院の教育を見よ。明らかに以下のような変化が見られる。つまり教師たちが異なる学科・仕事に割り当てられ、互いに関知しないという状況はもっと顕著になっている;一般教養教育的な意味を有する共通課程はもっと無視されている;一クラスの学生の人数はさらに増えている。これらはことごとく進歩であるとは限らない。(中略)個人的には、学校教育の組織が大きくなることは必ずしもよいことではないと思う。例えば中文大学にある三つの書院を一つより大きな大学に併合し、すべてを統一化することも、必ずしもよいこととは限らない。私は新亜書院が自ら閉鎖的になることを望むわけではない。ただし私からすれば、大きな大学において教師と学生はお互いにとって存在しないものであって、それよりむしろ小さな学校で教師と学生がお互いにとって存在であるほうがよい。これは、私が同時に以前の書院の教育制度とイギリスの古いチュートリアル制度のほうが確実に「教師と学生がお互いにとって存在である」という価値を保っていると考えている所以でもある。」

つまり、仮に新亜大学という大きな機関があっても、必ずしもよいとは限らず、学科や仕事内容が分かれて互いに関知しないという状況が生じます。この機関が大きすぎた場合、伝統的な書院にあったような師弟関係が形成される可能性はありません。そのため、唐君毅も教師と学生が「お互いにとって存在しない」ことより、むしろ小さな学校で「教師と学生がお互いにとって存在である」ことのほうがよい。私たちが語るべきものは書院についての大雑把な理念ではなく、書院の人です。宋代の書院は人そのものを中心とするのに対して、現代の教育は課程を中心としています。新亜書院の精神とは個人の課程を通して課題をクリアすること、つまり一人の人間を中心に個人の学問を伝授することにほかなりません。

最後に新亜書院にいた銭穆の作った校歌を紹介しましょう。「大切にせよ、わが新亜精神を大切にせよ。」

李猛:こう見ると新亜書院のケースはかなり象徴的な意味をもっているようです。もちろんそのほかに独自で運営されている新亜研究所もあります。それが中文大学に所属することと、独自で運営することとの間に、最大の違いが何なのかを伺いたいです。

張政遠:現在の課程についていうと、大学は自らのリベラルアーツ教育があって、大きく原典との対話と自然との対話に分かれます。原典との対話は例えばプラトン(Plato)の『饗宴』(Symposium)を読み、自然との対話は例えばニュートン(Isaac Newton)の『自然哲学の数学的諸原理』(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)などを読みます。基本的に英語、中国語の文献を使います。新亜書院の学生を含め全学の学生がそういった文献を読むことになっています。でもいまの新亜書院は独自のリベラルアーツ教育をも行っており、中国哲学、中国文化などの授業が開設されています。それゆえ、私が中文大学新亜書院の学生だったころ、大学の授業もありましたし、書院の授業もありました。しかし最大の問題は、書院自体が大きくなるにつれて、そこの学生全員が一緒に授業を受けることができなくなっていることです。現在の中文大学全学の学生はおよそ1万人で、一つの書院に数千人の学生が所属しています。こうなると、新亜精神は語ることも、教師たちとよい関係を保つことも難しくなっています。私が大学の先輩たちから聞いた話では、かつて教師と学生の仲が本当によかったです。例えば新年を迎えるとき、学生たちはみんな教師の自宅に訪れることもよくあったそうですが、いまはもはやないです。実は中文大学にあるほかの比較的に新しい書院では学生が一緒に住んで活動することが強調されています。いわば寝食を共にするということです。これはとても重要であって、とりわけコロナ禍のなかでその重要性が一層明らかになっています。

しかし1949年の新亜書院にはそのような環境がなかったので、寝食を共にすることもありませんでした。私が1995年に中文大学に入学したとき、新亜書院の宿舎に入居しました。宿舎の名前は「知行楼」といいますが、当時は知行合一を実現することがなかなかできませんでした。もう一つ重要な点は書院の教育についてです。書院が教育のほかに書院自体の活動をも色々と展開しているため、書院の人たちは新亜研究所についてほぼ知らないようです。私は数年前に石井先生と一緒に初めて新亜研究所に訪れ、ようやく研究所近年の発展を把握しました。でも若い世代は新亜研究所のことをあまり知らないと思います。これは最大の問題です。

趙暁力「一つの部屋を掃除せずに天下を「掃除」することは可能か」

趙暁力:清華大学の新雅書院は、北京大学の元培学院と比較的類似しており、宿泊式の書院です。宿泊式の意味は、学生の専攻を問わず、大学の四年間はずっと同じ建物に住み、一つの寮の中で四つの専攻の学生がいることもあります。元培学院の学生は北京大学の35号楼に、新雅書院の学生は清華大学の10号楼の北楼に住んでいます。他の学生の寮と異なっているのは、元培学院と新雅書院の寮の公共活動空間はより大きい面積があり、例えば、新雅書院は地下一階に自分の図書館があり、二階からは学生が住みますが、一階は公共のホールです。われわれはできれば異なる専攻の学生により多くの交流機会、公共のコミュニケーションの空間を作ってあげたいです。現在宿泊式の書院の流行につれ、公共空間も多くなってきました。

公共空間があれば、その維持や、後ですぐ述べる労働のことが問題となります。まず一つの小さいことからお話ししましょう。去年の9月に学校が始まったばかりの時に、新雅書院の一人の学生は私に下記の写真を送ってきました。それがかれらの一階の自習室の汚さ、無秩序の様子を示しています。

私はその時非常に怒っていました。皆さんがご存知のように、去年はパンデミックの原因で、多くの授業はネットのみで行われており、「国家機関、国際組織のインターンシップ」と呼ばれる一つの夏休みのインターンシップの授業、PPE(Philosophy,Politics and Economics)でも、こうした機関でインターンをすることができなくなり、学院によって行われ、私がその授業を担当することになりました。よく考えた末、私はPPEの学生が「一つの部屋を掃除〔管理〕せずに天下を掃除〔管理〕することは可能か」という考えの下で、寮の各公共空間のための管理・使用規範を考案、起草することができるのかと思いました。この仕事は学生さんが非常に良くできました。しかし、学期が始まると、何らの改善も見られませんでした。このささやかなことから、私はさらに多くの問題を考え始めした。

例えば、公共空間の維持は、どの部分が学生にでき、どの部分ができないのでしょうか。学生は予約などの面を含めルール(下にある1枚目の写真)を作ることがとても早かったですが、いざ具体的に実行すると、多くの問題が発生することがわかりました。例えば、床に汚れ(2枚目の写真)があり掃除が必要な場合です。しかし、掃除にはそのための設備が必要で、それは清掃員のところにあり、清掃員は必ず学生さんに安心して使用させるわけにはいきません。その後、私は私自身が子供の時から受けてきた労働に関する教育を反省すべきだとわかりました。

私は今年50歳で、1978年に中国が改革開放の政策が始まった頃から学校を始め、小学校、中学校、大学、修士課程を終えて、その後ずっと大学に勤めております。李猛さんは私と同い年です。以下は全て私個人の思いですが、あなたの記憶とも一致するでしょうか。私は今日のこの機会をいかして、日本の大、中、小学校がいかに実行しているのかについても非常にお聞きしてみたいです。簡単にいえば、私たちが小、中学校の時に、キャンパスや教室の衛生は全て学生自身が掃除していました。毎年の3月は「文明・マナーの月」でさえあり、私たちが街に行き街を掃除します。それは当時としては当たり前のことで、雷鋒氏〔模範兵士として無私の象徴とされる人物〕に学ぶことだと思いました。90年代に大学に入ると、キャンパスが大きすぎて、その衛生は清掃員に任せなければなりません。しかし、寮の建物は、廊下や給湯室の衛生を含め、依然として学生自身が掃除しました。私の大学の時に、当時いた南京大学では定期的な文明・衛生評定もあり、男性の代表者は女性の寮へ、女性の代表者は男性の寮へチェックしにいき、皆さんの掃除への意識を促進させます。1999年、私が大学で講じて以降、学生さんが徐々に自分の寮の部屋内部の掃除のみを担当することになりました。クラスのブラックボードの掃除は、私の時は学生の代表者が担当しましたが、今は清掃員がやることになりました。するとよくこのようなことが発生しました。ある授業が終わった後に、先生が次の授業に入ると、先の授業で自分がブラックボードに書いたものがなくなり、清掃員に消されてしまいました。大学のサービス業務は少しずつ社会化、専門化してきました。

これは幾つかの問題を招きます。つまり、現在のわれわれが再び学生が学校の労働に参加すること(私たちの大学時代のように)を考えれば、問題があります。例えば、新雅書院はパンデミックによって、2019年から夏休みの「耕読」〔農業をしながら学ぶ・教える〕のイベントは江西省の農村で実行できなくなり、清華大学のキャンパス内で行うことになりました。学生は清掃員に従って芝刈り機の操作を学んでいるのです(下にある1枚目の写真)。ですが、すぐ気づく問題ですが、もし学生が大規模にこうしたことをやりますと、それは、実際清掃員の仕事を奪ったことになります。下の2枚目の写真もご覧ください。学生は草を抜いています。学生の見方ではキャンパスの一部の雑草は、美的角度から言えば抜かなくてもよいですが、学校の園林科の角度から言えば、これらの草はもし常緑植物でなければ、雑草となり、「一歳に一たび枯榮す」というような天然草本の類は、天気や物事が乾燥している冬には火災といった潜在的な危険があります。大学のキャンパスでは80、90年代の労働教育を回復するのは、もはや現実的ではなくなり、大学のサービス業務の社会化や専門化もこうした空間を許せなくなりました。

サービス業務の専門化の背後は、いわゆる「脳力労働」と「体力労働」の区別があります。2018年の5月1日のメーデー(国際労働節)に、私はうちの娘に一つの諧謔詩を書いてあげました。その内容は、私が彼女ほどの年齢の時、小、中学校に労働に対する理解でした。

労働とは 腕を振るい 手を動き 汗をかき

筋肉が引き締まり 注意力が集中すること

また労働とは 道具を用い

道具が仕事仲間のように 緊密となること

かつて 労働とは団体労働を指し

掛け声 歌 力が一点に集い

再び戻り、あなたの力へ

私の力とは 互いに区別がなく

その後 労働者にあなたと私のような人が入り

座ったままで 労働と言えるのか

お金を稼げば 労働と言えるのか

厨房こそ 労働者の領地であり…

私たちのあの頃は、労働とは体力労働であることは非常にはっきりしていました。ですが現在は、私の家でも、体力労働と脳力労働とを区別しています。というのも、現在はパートタイムの従業員にご飯や家事をやってもらうように依頼し、多種多様な市場化された労働力を用いて自分の時間を節約しようとします。

私たちが当時受けた「德〔品徳〕・智〔智力〕・体〔体育〕・美〔審美〕・労〔労働〕」という教育の中で、一つの道徳品質は「勤労」を指しています。さきほど李猛さんが言及された清華大学の学生の勤務・休憩時間表によれば、それは朝から晩までぎっしりとしています。下の写真も最近清華大学で有名な一枚です。学生が夜授業を終えて寮へ戻る途中に、自転車に乗りながらも、同時に彼のパソコンはまだプログラムを運行させています。これは清華大学や、ネットでも大きな議論を引き起こしました。現在の学生は、「勤労」という面においては不足がないようです。私は、中国現在の若いホワイトカラーはなぜ「996」というような仕事時間を受け入れたのかと時々考えます。「996」とは、朝9時に出勤し、夜9時に退勤し、そして週6日このような仕事モードを保つことを指します。これは私の世代の人にとっては不可能なのですが、かれらは現在受け入れています。どうして受け入れられるのでしょうか。ひょっとしたら、かれらは学校での勉強生活からすでに「996」を過ごしており、小学校からはもう「996」だったかもしれません。脳力労働という角度から言えば、かれらは相当「勤労」でしょう。

(自転車に乗りながらパソコンを使って作業している清華大の学生)

最後に、皆さんに前述した新雅書院の夏休みの「耕読」というイベントについてご紹介します。2019年の夏から、甘陽先生に後押しされ、われわれは学生を集め夏休みに江西省の婺(ぶ)源県まで行って「耕読」しています。1年生の学生は二つの班に分けて、みんな参加します。1週間は工場で、1週間は農村で労働し、つまり1週間は「工」を学び、1週間は「農」を学び、夜は李震先生にしたがって読書し、『論語』を読みます。のちにまた李先生に補足をお願いします。学生が帰って書いた「新雅耕書筆記」を見れば、これは大学における動労教育を行う一つの比較的理想的なモデルかもしれないとわかりました。それが遊戯の意味を帯び、実際は精神的自由を目指しており、精神的自由は現代の大学の中では非常に稀なものとなっているのです。

(田んぼで休憩している学生たち)

私はこの学生が婺源県から持ってきた、田んぼで休憩している時の写真を非常に気に入っており、すぐ『詩経』における「鳶(とび)は飛んで天に戻(いた)り、魚は淵に躍(おど)る」(鳶も魚もそれぞれの命が自由に楽しんでいるさま)という一節を思い出させます。いかにも気持ちよく、いかにも自由でしょう。この一節も朱熹が引用しているものです。婺源県は朱熹にも淵源を持つところでもあります。「労働教育」が次に実行される方向は、もしかして「勤労」という徳性を培養するのではなく、こうした「自由」の心性を修養することでこそあるかもしれません。一つの部屋を掃除せずには、たしかに天下を「掃除」することはできませんが、こうした快さ、こうした自由がなければ、天下を全て「掃除」できたとしても、なんの意味があるのでしょう。

李震:清華大学新雅書院の李震です。さきほど、趙暁力先生や甘陽先生が新雅の耕読というイベントを論じられましたが、もう少し情報を補足しましょう。新雅書院は2019年から書院全体の範囲において労働の実践を押し広げました。この労働の実践は二つの部分からなっており、一部分は身体的労働、これは誠に物理的な労働です。もう一部分は読書の活動を伴っています。2019年われわれは江西省婺源県で過ごしましたが、2020年はパンデミックの原因で学校のキャンパスの中で行いました。この2年の間、私はずっと学生とともにかれらの読書の活動に参加しています。この読書の勉強はとても簡単で、われわれが『論語』を講読のテクストとして選びました。『論語』を選ぶ一つの理由は、まず最初の年に行った婺源県というところは朱子との淵源があり、そのほかは、『論語』はかれら学生と最も心身が近いテクストでもあると考えているからです。われわれの目標はとても簡単で、この講読は第一に研究のためではなく、第二に試験のためでもありません。目的はただ一つの言葉、「養う」ということのためです。さきほど甘先生が仰った通り、これら将来の社会で重要な活躍者たちは少しでも人文の価値や美徳の修養が多くもっていてほしいです。これはむろん一つの授業によって簡単に培うものではなく、短く10日や、14日の間にできることでもありませんが、少しずつ徐々に進展するプロセスです。この二年の状況から見れば、効果は比較的理想的でした。学生は一旦試験のプレッシャーや、と同時に享楽も多くない活動空間の中にいれば、かえって本を読むことに専念することができます。私は毎日学生たちとの議論に参加しており、かれらの議論はたしかに心身修養というような非常に根本的な問題に触れることができ、自分の個人的な体験を持っています。これはこの2年間に私たち試みた比較的面白いことです。ここの先生たちからも今後の改善のためのご感想、ご意見を多くいただければ幸いです。

甘陽:われわれ現在は労働教育を実行するのは、実際非常に困難です。私は労働教育を実行し始めたのは、清華大学の新雅書院ではなく、2009年に中山大学の博雅学院の第一年第一届からです。2009年の夏休みになって、かれらが農村へ行き動労することを決めました。学生たちは非常に驚きました。私は完全に自分の覇権的性格を持って強制的に要求したので、かれらは大いにびっくりしました。中山大学の博雅学院のこの労働教育は丸ごと一ヶ月ですが、清華大学のそれはただ2週間です。というのも、清華大学の学習生活はあまりにも忙しく、かれらは夏休みでも暇がありません。私はかれらが2週間の間、何もせずにただ労働することを要求しています。これは学生にとっては誠に不思議なことです。私が一番気にいたのは婺源県の村には携帯電話の通信がないので、かれらが携帯ですら使うことができないことです。そのため、効果は非常によかったです。かれらは丸ごと1週間携帯を使えません。携帯さえ使わなければ、何をやってもよいです。こうして、人が生きてきます。この経験は私が特別に押し広げたいのです。何らかの方法を考えて、強制であれ何であれ、皆さんが携帯を1週間使わなければ、この時に人間関係がはるかに親しくねれるのをわかります。かれらは農村へ行かなければ、4年間でも腹を割って話し合うことができないでしょう。その後また『論語』を読めば理解ができます。ただし、これは私個人的にも難しいと思い、とくに国際化に伴って、すべてのものが注意力を逸らすことが可能で、学生がかれらの心や考えを自分自身に用い、彼自身を問い詰めることが困難です。

ラウンドテーブル・ディスカッション

甘陽:本日の四つの発表はいずれも素晴らしくて大変興味深かったです。しかも四つの発表はみな東アジアの伝統に言及しています。私が肝心だと思ったのは、教育は単に知識の伝授だけではなく、とても感性的なものだ、という点です。皆さんもこの点を強調しています。ですから、これからは書面上の学術共同体を語るだけでは私たちの努力を十分言い表すことができません。清華大学新雅書院はずっと感情の共同体、友愛の共同体を強調しています。これは人と人の関係、教師と学生、学生と学生の関係です。私は四人の先生がたのご発表に感動を覚えました。例えば潘光旦さんのような大先輩はすでに1948年から1950年代に大学の修業年限を5年に延長することを唱えましたが、私たち新雅書院でも多くの学生が1年間の勉学を経て、自ら「どうして私たちの大学が5年制ではないの?」と聞いてきました。というのも、専門知識の習得は多くの時間を要するため、リベラルアーツ教育に使う時間的余裕はなかなか保証できないからです。だから私は個人的に「5年で卒業することにしてもよい。これはあなた自身の選択、自由精神をもって自由に決める権利です。あなたたちは自分自身で決めることができるのだ」と、学生たちを励ましています。

しかしそこから前の世代から私たちの世代まで存在していた多くの問題が見えてきます。私たちの世代になると、問題がさらに深刻になっているかもしれません。そのため、香港中文大学新亜書院を取り上げた張政遠先生のご発表に大いに共感しました。私自身はかつて香港大学で10年間勤務していましたが、その間は香港中文大学の客員教授をも務めていました。あのころ、私は香港大学で教えるよりも香港中文大学で授業をするほうに意欲的でした。2000年から2007年まではずっと中文大の学生に講義を行なっていました。中文大で授業をすると、学生たちが明らかに銭穆先生、唐君毅先生らによる新亜書院的な伝統の薫陶を受けている、と感じ取りました。私は歴史学科の客座教授でしたが、担当するクラスに理系の学生もいて、かれらに文章を書かせると、多くの学生が牟宗三先生、唐君毅先生の言葉を引用しています。かれらが哲学科の学生というわけでもないですから、私は当時不思議に思いました。これはつまり、新亜書院の伝統はまだ香港中文大学に残っているということです。中文大はおそらく香港の大学のなかでいち早くリベラルアーツ教育を実施したもので、しかもそこでは牟、唐、銭というお三方が中心となっていました。最初はそういった雰囲気はまだ感じられたのですが、その後次第になくなってしまっていたようです。のちに私は中文大が年々にダメになっていくと感じました。原因は色々ありますが。中文大の公式言語はもとより中国語でしたが、香港返還後はかえって英語に変更されました。それで当時多くの卒業生が抗議の手紙を送ったのですが、聞き入れられませんでした。大学ないしそれを取り囲む環境全体が実際にますます悪化していると感じました。中文大はその後もリベラルアーツ教育を行なっているものの、その効果はかつてのリベラルアーツ教育に遠く及ばないと思います。それにやはり言語が大事です。名前は中文大学といいながらも、公式言語が英語に変わったということは、名と実が釣り合わず、自分の大学の伝統を壊すことになってしまいます。

張政遠:私はすでに香港中文大学を離れましたし、中文大のために弁護するつもりもありません。にもかかわらず、中文大と新亜書院に対して一種の愛着をもっています。だからこのような批判がとてもいいと思います。特別な感情を抱いているからこそ、思うところがあります。ではどうして問題が起きたのか、問題はいったいどこにあるのか。今回の発表では香港の植民地時代に言及しましたが、学界にも学術植民地主義があると私は考えます。学術植民地主義は外部にあるのではなく、私たちが学問をする際に自ら抱え込んでいる植民地主義的な心理のことです。それにどう対抗するか、私自身もよく分かりません。私はここ数年それなりの仕事をしてきましたが、学術植民地主義に深く関わってはじめて学術植民地主義という帝国の内部に入り込むことができます。まだ答えはありませんが、学術植民地主義、グローバル化、英語中心主義的な学問に対抗することを私が望んでいます。そのために本当に何かをやってみたいです。

孫飛宇:私も自分の考えについて少し補足します。田中先生と李震先生の議論は私にとって示唆的です。思うに、朱熹が自身の学問を伝えるためにどうしても書院という形にこだわる、その理由の一つは儀礼空間の形成と関連しているのではないでしょうか。私たちが一つの空間を共有するのは、実際のところ一つの儀礼空間を共有することです。私たちの身体化された時間そのものがある種の儀礼的性格を帯びています。もしくは、私たちが同じ空間を共有し、そこにある実践の形式を組み入れます。さきほど張政遠先生のご発表は官学と私学の利害を論じ、官学化が形式主義化になってしまうことに触れてくれました。実は私たちはつねにこういう形式主義化に直面しています。例えば趙暁力先生が紹介してくれた労働のことです。かつて中国における義務労働は「学雷鋒」(雷鋒に学ぶ)のようなイベントです。日本にもあります。日本の小学校・中学校の生徒はみんな自分たちの教室の掃除を担当しています。ただしこれも全部形式的なもので、本格的な労働とは言えません。しかし、まさにこのような形式は私たちに一種の帰属感、つまり共同体の一員であるという感覚を与えてくれます。もしなんの形式をも共有していなかったら、同じ空間で一緒に生活することもできないのかもしれません。ですからこの形式主義、形式を求めるということは、言い換えれば、私たちの儀礼を構築することです。もちろんそれをめぐって意見が分かれることもありますが。言いたいのは、いま私たちが新しい書院式教育を推し進め、新しい学問共同体という空間を創出するには、たぶんある種の儀礼空間の再建が必要ではないか、ということです。

甘陽:私たちがいま務めているこの三つの大学は、清華大学も北京大学も、また東京大学もそうですが、あまりにもエリート的です。エリート的すぎる大学には大きな問題があります。さきほど田中先生はどうして北京大と清華大の学生は自信がないのかと質問しましたが、ある意味でいま清華大と北京大の学生はもっとも自信が足りないのです。エリート大学を作るのはいいですけれど、少し自分を下げる必要があるかもしれません。つまり、こういうエリート大学のなかで書院を運営する場合、やはり単なる学術・知識を中心とするスタンスから脱却することがなかなか難しいです。尊徳性と道問学の再統一を実現することは、私たちにとってややハードル高いです。この点に関しては、小規模な大学のほうは研究上の負担がそれほど大きくないので、よくできていると思います。例えば青島大学は現在の大学ランキングにおいて決して上位ではなく、「985」でも「211」でもありません。しかし青島大の浮山書院は目覚ましい成果をあげています。一つ顕著な特徴として、そこの学生たちは人柄や行為において優れていることです。もちろん、浮山書院の学生が将来学術エリートになる可能性は北京大、清華大ないし東大の学生に及ばないかもしれません。しかし浮山書院はちゃんと学生の人柄を育ており、しかも中国の古典的詩詞や古代哲学についても身をもって馴染もうとしています。この書院は人格の陶冶において実は成功しています。そこの学生たちは礼儀正しく、その為人に君子の風格が感じられます。その一方、いまのエリート大学の学生は往々にして最初から自分のことを高い立場に置いています。一部の民間の書院に関しては、皆さんとあまり関係ないのかもしれませんが、学生の人柄を育てる点ではよくできています。こういった書院も私たちの思考の射程に収めてもいいと思います。かれらのほうが東アジアの書院伝統に根ざしており、私たちにとって学ぶところが多いです。

李猛:今日において私たちはたしかに大きな問題に直面しています。私たちはそれぞれの大学で書院式教育を試みていますが、一方で知識の生産、あるいはいわゆる世界哲学との対話、という問題があります。この前は東京で納富信留先生から世界哲学の基本テーゼを伺って、コメントもしました。正直、いまは自分のなかで葛藤しています。つまり、アジアの国々にとって世界哲学という構想を借りないと、西洋的言説による哲学の独占という局面を打破することができません。しかし世界化にもリスクがあります。なぜ私たちが書院を展開するかもそれと関連します。研究型大学と資本主義的体制は、人々の生活から、自分の自然的・血縁的なつながりから離脱する、つまり無根拠化という点では共通しています。そのため、私たちの書院体制は、人々の生活が本当の意味で自分自身の生活経験のなかに根差すこと、自らの生活経験から哲学のモチベーションを改めて引き出すことを強調すべきです。現に多くの学術交流は、交流のために人々の性の経験を完全に消去してから成り立つものです――自分自身の生の経験が他人に分かってもらえない恐れがあるからです。結果的に、世界哲学であればあるほど、私たちの人生の世界的経験から遊離してしまいます。これは危険です。

私たちの書院の営みは、単に国際化のために交流するのではなく、東アジア独特の存在経験を通じて、新たな哲学のモチベーションを練り上げる必要があります。まず、なにについて交流するかというと、それは本当の意味での東アジアの経験といってもいいですが、そういうものはもう一度私たちの具体的な生活経験として結晶しなくてはなりません。これは必ずしも完全に伝統的なものとは限りません。というのも、たぶん多くの学生はプラトンやカフカ(Franz Kafka)を読むときはもっとテクストに共感できるかと思います。では、どのように東アジアの経験と近代性の独特なシステムを結びつけ、世界性を有する新たな理解と生の経験を生み出し、哲学を推し進めるか、これは一番重要な気がします。今日において世界哲学と対話する際、私たちは新たな生の経験を提供し、哲学を前進させる必要があります。どのように東アジアの歴史・伝統と近代性に根ざした独特な感受性と経験を哲学的思考に昇華させるか、これも将来私たちの書院によって行われる交流と思索の一つの努力の方向だと考えます。この点に関して、今後皆さんと一緒にこういう営みを引き続き展開していくことを楽しみにしています。

石井剛:世界哲学の問題について、私は李猛先生の発言に賛同します。私の理解では、李猛先生のいう「葛藤」は実は納富さんや中島さんが世界哲学を提唱する出発点でもあります。「世界」という言葉を捉え直す必要があります。この「世界」はもし単なる「全世界」あるいはglobalという意味でしたら、あまり意義がないです。生活の、もっとも身体化された部分から出発し、私たちの生活する世界をいま一度構築し直さなくてはなりません。

田中有紀:今日は北京大学と清華大学の書院がどのような理念のもとで活動を展開しているかを知ることができました。その理念は中国の伝統的な書院とりわけ宋代書院の理念を受け継いだものです。これはたしかに大事ですが、やや心配です。というのも、朱熹の思想を生真面目に理解しすぎると、過度に勤勉な態度、つまりいわゆる「996」の態度をもたらすからです。ある先生から聞いた話ですが、朱子学を研究する学生はだいたい真面目で、勉強もものすごく頑張っているのに対して、道教、仏教あるいは陽明学を研究する学生は勉強に関してそれほど真面目ではありませんが、とても自由な発想をもっています。ですから朱子学をあまりにも真面目に学ぶのも少し問題だと思います。

孫飛宇:最近の一、二年間、とくに過去一年、清華大と北京大では「内巻化」という現象は非常に著しく見られ、学生たちもよくそれを口にします。「内巻化」という社会学の概念はいきなりポピュラーな名詞になり、多くの人に言い囃されています。人々はみんな、自分は時間がなく、疲労困憊し、煩わしくなり、大変苦労しているわりには、大した成果があがらないと言っています。この現象はおよそ一年前から急に私たち元培学院が直面するとても重要な問題になっており、清華大の多くの学生が指摘することでもあります。できれば今後は多方面からもっとこの問題と直接的に向き合うことができたら、と思います。これは単に大学に入ってから生じた問題ではなく、たしかに一つの社会的な問題として存在しているかと思います。社会学の視点からいうと、学生に起きている「内巻化」は単に大学教育によってもたらされたものではありません。というのも、大学教育は社会状況をかなりの程度まで反映しているものでもあるからです。こういったところにこの問題を考えるためのヒントがあるかもしれません。多くの学生と談話するとき、たくさんの時間をかけて学生と面談するため、学生たちは面談のあとに「今日の気持ちが楽になった」とよく言いますが、翌日になるとまたダメになります。かれらは依然として現実生活における制度的な問題や周りからのプレッシャーに直面しているからです。「先生のいうことを受け入れたら、ちょっと自己欺瞞になるのではないか」とか言ってくる学生もいます。このような反応はやはり真剣に向き合う必要があると思います。これはもう教育について頑張らないのではなく、もっと頑張らなくてはならないということです。元培学院現在の1年生、2年生の調子は前の学年の学生たちに比べるとすでにだいぶよくなっています。学生にちゃんと時間をかければ、相手は確実に変わるに違いありません。また機会あれば私たちが教育で直面する問題についてもっと議論しましょうか。これは単に私たちが起こした問題ではないからです。

甘陽:今日の議論はとてもよかったと思います。東大と北京大の元培書院は長い間合同プログラムをやってきましたが、私たち新雅書院(清華大)は今回はじめて日本側と交流しました。今後は北京あるいは東京で引き続き議論を行っていきたいです。また、学生同士の交流のチャンスを作るのもいいと思います。例えば東大の学生と清華大、北京大の学生が交流し、私たちもかれらの考えを聞いてみましょう。孫飛宇先生の言及した「内巻化」という言葉もたぶん清華大学の学生が言い出したもので、(内巻化という現象が)たしかに非常に大きな問題です。つまり、大学における比較的にいい学習生態は遠ざかっています。現在の状況は1980年代や1990年代に比べて大きく変わっています。根本的にはやはり学生たちが何を考えているかを知る必要があります。学生同士のフォーラムを開催し、学生たちに語ってもらい、私たちが聞く、というような活動の可能性も考えていきたいです。これは私の一つの望みです。

とにかく、私は近い将来に一緒に対面で語り合うことを望んでいます。今日の議論における一つ重要なポイントは学問と大学のある種の疎外状態であり、つまり公式になり、形式主義になるにつれて、学問と大学が一つの生のあり方に戻ることは難しいです。場合によって非公式な交流はかえって効果的ですから、このようなワークショップの形を保ち、つまりformalとinformalを結びつけるような形は有効ではないかと思います。今日はありがとうございました!

(録音整理:石井剛、郭馳洋)

翻訳:郭馳洋(EAA特任研究員)

丁乙(EAAリサーチ・アシスタント)

滕束君(EAAリサーチ・アシスタント)