東アジア藝文書院(EAA)では、下記の通り、2023年度も学術フロンティア講義を開講いたします。

開講情報

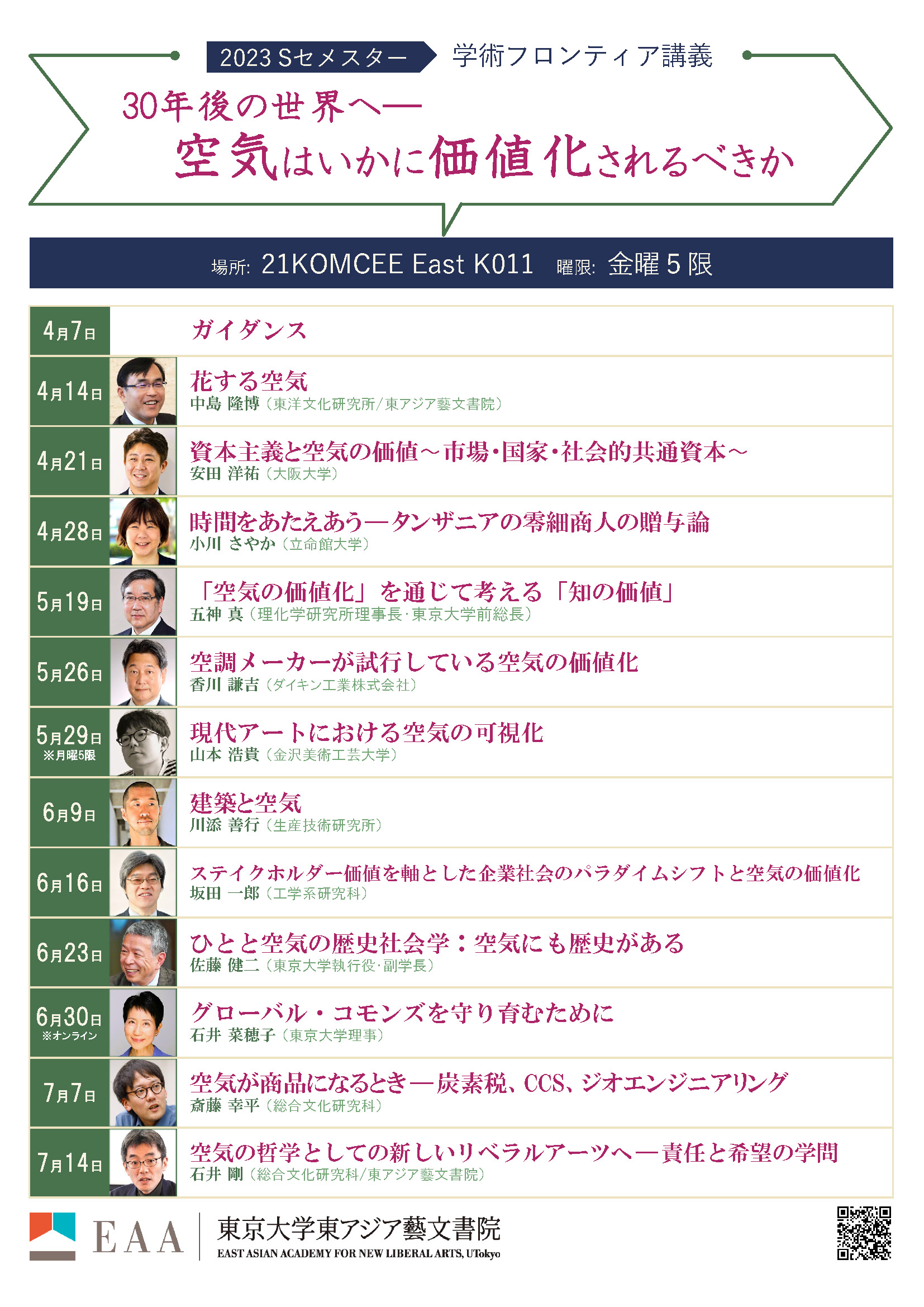

2023年度Sセメスター 学術フロンティア講義「30年後の世界へ——空気はいかに価値化されるべきか」

曜日・時限 金曜5限(17時05分から18時35分)

教室 18号館ホール 21KOMCEE East 地下1階 K011教室

※ただし、第1回のみはZoom(URLはITC-LMSの「オンライン授業情報」欄で確認してください)で、第7回のみは21KOMCEE West 地下1階の「レクチャーホール」で、それぞれ実施しました。

4月28日以降の授業は、18号館1階の「18号館ホール」で実施します。

科目区分 教養学部前期課程 主題科目「学術フロンティア講義」/教養学部後期課程 高度教養特殊講義(東アジア教養学)

※履修・授業に関する詳細な情報については、学務システム「UTAS」で確認してください。

成績評価について リアクションペーパーをもとに本科目の合否判定を行います。単位の取得を希望する方は、第2回(4/14)以降の12回の授業のうち、最低半数以上について、リアクションペーパーを提出してください。授業に関する一般的な質問・意見もこれを通じて出してくださってかまいません。

リアクションペーパーの提出は締め切りました。

※授業フライヤーPDF版ダウンロード

※授業フライヤーPDF版ダウンロード

開講趣旨

東アジア藝文書院は、2019年度の発足以来、「30年後の世界へ」をテーマとして毎年オムニバス講義を行ってきた。今年度は「空気の価値化」について考えたい。

グローバルな気候変動が人類の生存を危機に晒している。2050年のカーボン・ニュートラル実現が人類共通の目標に据えられているが、専門家の中には2030年までが目標達成のために具体的な手立てを講じ得る最後のチャンスであるとの声もある。現に猛暑や異常渇水、巨大水害、森林火災などが世界中で深刻な被害をもたらしている。温室効果ガスの排出を止めるためには、少なくとも化石燃料の使用を制限しなければならないが、一方で、人々の安全かつ健やかなくらしのために、機械的な空気調和が欠かせないのも事実だ。わたしたちは、炭素化合物を排出して空気の条件そのものに人為的変更を加えながら、悪化した空気を局部的に調整するためにさらなるエネルギー消費を行うという矛盾した経済活動のことを文明と称している。

たしかにわたしたちは空気なしでは生活できない。空気を条件づけること(air conditioning)はしたがって、人間を条件づけること(human conditioning)である。だからこそ、わたしたちは空気に独自の価値を見出さなければならない。空気において新たな価値は創造できるだろうか?だが、そもそも空気に価値を見出すとはいかなることなのだろうか?この講義ではこれらの問いについて、分野を越えて議論したい。

新たな価値の創造は産業社会の革新的発展の原動力であり、豊かな明るい未来の到来を予感させる。だが、こうした期待には、価値とは交換価値であるという前提がある。だが、近代文明がそのように価値を矮小化してしまったために、人類は大きな代価を払っている。直接人類の文明生活が脅かされているだけではない。あらゆる生命を育む地球の生態環境全体が深刻に脅かされている。本来、地球は生きとし生けるものたちすべてにとっての「コモンズ」であるはずであり、その価値は交換価値によってだけ測られるものではない。

交換価値の外側には、価値にならない価値、非価値の価値が見出されるべきである。それを指標化するために「社会的共通資本」という概念がある。空気に価値があるとすれば、それはまず社会的共通資本としての価値であろう。その価値は交換価値よりも、交換を可能にする基礎要件に近い。ところで、交換は資本主義や近代社会に特有なものではない。人間の活動にはつねに何らかの交換がつきまとっている。つまり、交換によって媒介される人間活動は交換価値に先立って存在している。人間の行為に交換が付きまとっているということは、人間が関係性によって成り立つ動物だということを示す。人は空気なしに生きられない。だがそれは、生命維持に不可欠な物質としての空気への依存のみを意味するのではない。空気が交換を可能にする基礎要件であるということは、空気はまた、人の関係性を成立させるための〈場〉でもあるということを意味している。空気をよくしていくことは、したがって、関係性を生み出したり、促進したりすることでもあり、関係性はすべて交換価値に還元できるわけではない。

つまるところ、「空気の価値化」とは、物質であると同時に多様な関係を取り結ぶ〈場〉としての機能をも有する空気に独自の価値を見出すべく、非価値の価値に光を当てようとする創造的試みである。空気の価値を創造することは、価値概念の変容をもたらし、したがって、人間に対する理解のありようを変容させることにつながる。特に、関係性は人と人のみならず、自然の万物や超越との関係性を含むし、今日、関係性の〈場〉には物理空間のみならずサイバー空間までが含まれるはずだ。

カーボン・ニュートラルの実現が、人のよりよき生を顧みることのないままに目指されることになれば、2050年にわたしたちが見出すのはディストピアの光景であるかもしれない。「空気はいかに価値化されるべきか」という問いは、価値概念の見直しから始めて、万物のよりよき共生的関係を可能にする社会経済システムを考えるプロジェクトである。これこそはいまアカデミアが果たすべき役割の中心であるにちがいない。

各回の授業題目

- 第1回 4月7日(金) 石井剛(総合文化研究科・東アジア藝文書院)

ガイダンス - 第2回 4月14日(金) 中島隆博(東洋文化研究所 所長・東アジア藝文書院)

「花する空気」

「空気の価値化」を考える際に重要なことは、誰にとってという問いを問うことである。すぐさま人間にとってと答えたくなるのだが、人間以外の存在者にとっても、空気は重要である。人間と人間以外、あるいは人間の中に引かれた分断線を乗り越えるような「価値化」を空気を通じて行うことが求められている。それは人間の再定義から始まるだろう。それをHuman Co-becomingもしくはHuman Co-floweringという新しい概念のもと、一緒に考えてみたい。 - 第3回 4月21日(金) 安田洋祐(大阪大学)

「資本主義と空気の価値〜市場・国家・社会的共通資本〜」

きれいな空気には価値がある。ただ、空気をきれいにしてもその活動から得られる個人的な見返りは少な く、空気を汚しても罰を受けることはほとんどない。 資本主義社会において、「市場の失敗」 と呼ばれるこの厄介な問題にどう立ち向かえばよいのか。 市場の創出(カーボンプライシング) や国家の直接介入という代表的な“解決策”に加えて、当事者が「 社会的共通資本」として空気の価値を自発的に守る第三の道を考え てみたい。 - 第4回 4月28日(金) 小川さやか(立命館大学)

「時間をあたえあう―タンザニアの零細商人の贈与論」

本講義では、まずデヴィッド・グレーバーが『負債論』(2016年)で論じた人間経済と商業経済をめぐる議論を基に、資本主義経済の閉塞した厳しい空気の一端には「人間を数値や貨幣に換算する」暴力があることを論じる。次にタンザニアの商人たちによる「時間の贈与」とそれを基にした「人生多様化戦略」を事例に、それぞれ異なる人格や身体、背景をもつ人間どうしの関わりを核とするオルタナティブな経済をつくるヒントを議論する。 - 第5回 5月19日(金) 五神真(理化学研究所 理事長・東京大学前総長)

「「空気の価値化」を通じて考える「知の価値」」

「空気の価値化」は私が総長として、空調メーカーと共に掲げた産学協創のテーマである。「産学協創」は、個別の技術課題に取り組む通常の産学共同研究とは異なり、大学と企業が組織対組織でビジョンづくりから協働し、大学の知を広く社会に伝えるためのアプローチである。形のない空気の価値化について議論することで、無形の「知」を追求する大学の価値を見つめ直す手掛かりを得ることができると考えた。この講演では、その事例を紹介しながら、皆さんとともに「知の価値」について考えたい。 - 第6回 5月26日(金) 香川謙吉(ダイキン工業株式会社)

「空調メーカーが試行している空気の価値化」

私が子供だった45年前、水は「無料(タダ)」だった。厳密には、水道代がかかるので、タダではなかったのだが、現在のように、ペットボトルに入った水を買うようになるとは夢にも思わなかった。あれから45年経った今でも、相変わらず、空気は「無料(タダ)」だが、実は、20年以上、買ってもらえる空気作り(空気の価値化)の試行を続けている。本日は、この20年間、空調メーカーが試行し続けてきた空気の価値化の取組について紹介させていただき、どうすれば、空気が価値化できるのか、皆さんと一緒に考えたい。 - 第7回 5月29日(月) 山本浩貴(金沢美術工芸大学)

「現代アートにおける空気の可視化」

本講義では、現代アートの歴史を紐解く過程で、芸術と(さまざまな意味での)空気との政治社会的交わりについて考える。前半は、主に戦後の英米圏に焦点を絞りながら、芸術家がどのように空気を自身の作品のなかで扱ってきたかを論じる。後半では、特に1990年代以降の日本に光を当てつつ、アーティストがその実践を通して行う空気の可視化の事例を紹介する。全体を通じて、「現代アートにおける空気の可視化を通じた価値化」の可能性を明らかにしたい。 - 第8回 6月9日(金) 川添善行(生産技術研究所)

「建築と空気」

建築をつくる、ということは、空気をコントロールすることに他なりません。では、 建築が生み出す空気とはどのようなものでしょうか。もちろん、 温度や湿度などは空気にとって重要な指標ではありますが、 他にも空気のことを考える手がかりがあるのではないでしょうか。 建築を通して、空気のことを考えてみたいと思います。 - 第9回 6月16日(金) 坂田一郎(工学系研究科)

「ステイクホルダー価値を軸とした企業社会のパラダイムシフトと空気の価値化」

現在、個人や社会による財やサービスに対する価値付けについて変革が起 こっている。 工業化時代に重視されていた伝統的な価値軸とは別に、 脱炭素への貢献や共感できるナラティブに接した満足感など「 新しい価値」がクローズアップされている。この「新しい価値」 を生み出している原動力をMission DrivenとCitizen Drivenの2つに分け、まず、 価値化の仕組み自体を理解する。その上で、 価値化の具体的対象として、「空気」を取り上げ、 価値化で先行した水の例を参考としながら、その方向性を探る。 - 第10回 6月23日(金) 佐藤健二(東京大学 執行役・副学長)

「ひとと空気の歴史社会学:空気にも歴史がある」

主題である「空気の価値化」について、二つの話題をとりあげる。ひとつは「価値化」というキーワードを、社会学の立場から解説する。「価値化」の語で、なにを論じたかったのか、価値意識の研究から考える。もうひとつが、歴史社会学の視点から「空気」を論じてきた枠組みを考える。水を最後に発見するのは水に支えられた「魚」だという言い方を援用するなら、空気はひとに不可欠でそのなかで生きるしかない「人間」が発見しにくい資源=自然資本だった。その自覚の歴史を考えてみたい。 - 第11回 6月30日(金) 石井菜穂子(東京大学 理事)

「グローバル・コモンズを守り育むために」

ヒトが地球システムに多大な影響を与える「人新世」において、人類繁栄の基盤である安定的な地球環境システム(グローバル・ コモンズ)は不可逆的に毀損されつつある。本講義では、 健全な地球を次の世代に引き継ぎ、 育むために求められるグローバル・ コモンズの適切な管理に向けた枠組みについて解説し、気候、 生物圏、水・栄養循環、 エアロゾルの安全かつ公正な地球システム境界(SJ-ESB)の 定量化に関する議論など、最新のトピックスについても紹介する。 - 第12回 7月7日(金) 齋藤幸平(総合文化研究科)

「空気が商品になるとき——炭素税、CCS、ジオエンジニアリング」

資本主義とは無限の成長を目指す近代社会システムであり、そのために、あらゆるものを商品化していく。もちろん、空気さえも例外ではない。しかも、そうした傾向が、環境危機の深刻化とともに生じている。だが、「空気の価値」とは何か。本来商品ではなく、価値のない空気に値札をつけることでいったいどのような問題が生じるのか。本講義では、マルクスの『資本論』をてがかりに、この問題について考察していく。 - 第13回 7月14日(金) 石井剛(総合文化研究科・東アジア藝文書院)

「空気の哲学としての新しいリベラルアーツへ——責任と希望の学問」(まとめに代えて)

この講義が主題にしてきた「空気の価値化」とは結局のところ、何にどのような価値を賦与していこうとすることなのだろうか。わたしたちは価値とはそもそも何なのかを問うことから始め、空気というそこに確固として存在しているのに見ることも分割することも容易ではない物質を、空間や空気感という五感ひいては第六感の対象として捉えようとしてきた。しかし、空気は同時に大気であり、わたしたちも含まれる生態系全体のバランスを保つ動態的存在として、いまわたしたちを危機に陥れているという厳然たる事実にも向き合わざるを得ない。このあまりにも具体的でかつあまりにも捉えどころのない対象は、結局のところわたしたちの生物としての生命と人間としての生命を共に可能にするために不可欠な基本要素なのだ。すなわち、わたしたちが空気を考え、何らかの価値を見出そうとする行為自体は、ひとつの哲学的プロジェクトにほかならない。 今回の授業では、改めて空気がいまわたしたちに迫っている課題の危機的な現実に立ち返りながら、危機を希望に変えていくための学問の可能性を考えてみたいと思う。

(参考)過去の学術フロンティア講義「30年後の世界へ」シリーズ

- 2019年度「30年後の世界へ——リベラル・アーツとしての東アジア学を構想する」

- 2020年度「30年後の世界へ——「世界」と「人間」の未来を共に考える」

- 2021年度「30年後の世界へ——学問とその“悪”について」

- 2022年度「30年後の世界へ——「共生」を問う」