2021年5月28日(金)、7回目となる学術フロンティア講義がオンラインで行われた。今回の講師は、美学・表象文化論を専門とする星野太氏(総合文化研究科)である。

冒頭で星野氏は、今年度の学術フロンティア講義の主題である「30年後の世界へ―学問とその“悪”について」への応答として、「30年前のことを30年後にいかに継承するか」という問題を提起された。今回の講義テーマは、「真実の終わり?―21世紀の現代思想史のために」である。ポスト・トゥルース的状況を準備したとして批判される20世紀後半の現代思想/ポストモダニズムを再検討することで、30年間というタイムスパンの中での学問や言説の在り方について考える機会を提供してくださった。

ポスト・トゥルースとは?

講義の前半では、イギリスのEU離脱やトランプ大統領就任が決定した2016年頃から聞かれるようになった「ポスト・トゥルース」という語について説明された。「ポスト・トゥルース」とは、「公共の意見を形成するさいに、客観的な事実よりも、感情や個人的信念に訴えるほうが、影響力のある状況を述べたり示したりする」という意味の形容詞である。ポスト・トゥルース的状況が生まれた背景として、科学への攻撃や認知バイアス、伝統的メディアの凋落とソーシャル・メディアの台頭が挙げられるのに加えて、ポストモダニズムの影響があるという言説が存在することが紹介された。ポストモダニズムが提示した相対主義的な考え方こそ、右派の言説に利用されたのだという主張である。

フランス現代思想の罪?

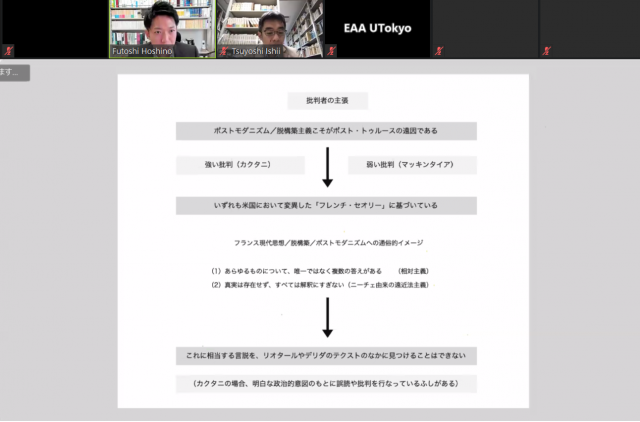

講義の後半では、ポストモダニズムこそがポスト・トゥルース的状況の原因であるという上記の言説は妥当なのか、という観点で議論が進められた。注目すべきは、フランス現代思想/ポストモダニズムの批判者たちによる批判は、米国で変異した「フレンチ・セオリー」によるポストモダニズムの通俗的イメージに基づく批判であって、デリダやリオタールらによる本来のポストモダンの議論に基づいてはいないという点である。

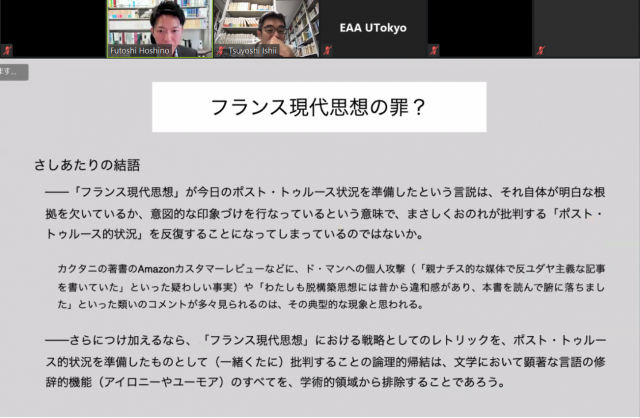

こうした点をふまえた結論として、フランス現代思想がポスト・トゥルース的状況を準備したという言説(批判)は、それ自体が根拠を欠いているか、意図的な印象付けを行っているとまとめられた。

質疑応答では、「そもそもtruthとは何か」や「学問とイデオロギーとの関係」に関する質問が多くなされ、「学問とその“悪”」という主題にも通じる本質的な問題について、活発な議論がなされた。

報告:石井萌加(EAAリサーチ・アシスタント)

リアクション・ペーパーからの抜粋

(1)今日の講義を通じて、テクストは「純論理的」ではないがゆえに「開かれた」存在であり、問題とされるべきは、解釈の問題であると、感じました。学術のフィールドでアカデミックマナーに沿って議論される場面から政治家に利用される場面まで、無限に広がっています。いずれの場面でも、その解釈が黒グレー白のスペクトラムの中のどこに位置付けられるのか状況次第であるし、その位置付けは時代によって変遷しうるものであるとも思います。だからこそ、批判的に、また、「客観的に」、解釈を見つめるべきであり、そして、その見つめる側もまた、批判的・「客観的」に見られている/見られるべきと思います。その繰り返しによってこそtruthに接近できるのではないかと感じました。(教養学部・3年)

(2)さしあたりの結語で示された状況、つまり「フランス現代思想」がポスト・トゥルースを準備したという言説が批判対象の反復になってしまっている、ということは恐ろしいことだと感じた。意図的な印象づけによるものであれば、当人はそのことに気が付くことが難しい。星野先生はamazonのレビューを例に挙げていたが、twitterなどの普及によって、個人は自由に考えを発信し、同時に受容できるようになった。ただ、サイバーカスケード現象のようなことが起こるならば、まさに「真実の終わり」ではないかと思う。先週の善と悪の話と、今回の真実と偽りの話は異なっているが、悪が何かを理解するためには真実がわかっていなければいけないのではないか。そして、「直感」を鍛えるためにも、様々な場所に行って様々ことを知る必要があるのではないか。まだ自分の中で整理がつかずまとまらないが、このようなことをどこか意識しながら、学問に向き合っていきたい。(文科三類・1年)

(3)私は、アメリカにて変異したフレンチ・セオリーに依拠した「ポスト・モダニズム/脱構築主義」とそれを土台とした「ポスト・トゥルース」への批判が、結果的にポスト・トゥルース的状況に陥ってしまっているという痛烈なアイロニーに衝撃を受けました。このような状態の根本には、フランスで論じられていた脱構築やポスト・モダニズムの思想がアメリカに「輸入」される時点で大きく変質してしまったことがあると思われますが、このようなことは他の学問分野でも往々にして有りうることだと感じます。したがって、他にルーツを持つ学問上の概念や思想を導入することは適切なのか否かという問いを立てました。

上記の問いに答えるにあたって、特に日本の場合は明治維新の頃を想起することがヒントになりうるのではないかと考えます。近代になって導入された「国家」「個人」などといった概念は、多くの知識人が四苦八苦して外国語から翻訳した結果であり、必ずしも原語の意味を完全に反映したものになっているとは限りません。しかし、これらの概念が日本の中で独自の発展を遂げて諸外国と全く異なる意味合いを獲得するようになった訳でもありません。それはやはり、先人たちがいかに原語の持つニュアンスを和語・漢語に含めるべきかという工夫を重ねてきたことが一因にあるでしょう。したがって、この点においては、他の学問領域や他国から概念や思想を導入すること自体に問題があるのではなく、なるべく元リソースに迫り、その実態を理解しようとする姿勢があるか否かが導入後の行く末を決める鍵になると思われます。とはいえ、これはあくまでも一例であり、より一般的な議論には程遠いため、今後の講義や他の授業、また自分自身の研究を通して考察を重ねていくべき点でしょう。(教養学部・3年)