2020年11月21日(土)14:00よりEAAオンラインワークショップ「石牟礼道子と世界を漂浪(され)く」がZoomウェビナーを用いて開催された。EAAでは世界文学ユニットのメンバーを中心に、6月以来、石牟礼道子の作品を読む集まりをつづけている。今回のワークショップは、9月4日(金)に行われたEAAオンラインワークショップ「石牟礼道子の世界をひらく」につづき、この読書会の途中経過報告も兼ねた催しであった。

ウェビナー画面(1段目左:宮田晃碩氏、右:髙山花子氏/2段目中央:佐藤麻貴氏、右:宮本久雄氏/3段目左:建部良平氏、中央:宇野瑞木氏、右:張政遠氏/4段目左:鈴木将久氏、右:石井剛氏)

ーー第1部ーー

鈴木将久氏(東京大学大学院人文社会系研究科)の司会進行で、まず本ブログ報告者である髙山花子(EAA特任研究員)と宇野瑞木氏(EAA特任研究員)より開会の挨拶がなされた。髙山からは、第2部、第3部で、海と空のあいだのつねに流動する「あわい」のイメージが、独自の「高漂浪」、「漂浪く」という表現と共に現れていることを受け、身体の接触が避けられ、物理的な移動=旅ができない現況をテクスト中の舟のイメージと重ねるように、思考の旅を石牟礼と共につづけられないか、という態度が示され、さらに石牟礼道子と旅のテーマが15年前にすでにUTCPで提起され実践されていたことが確認された。宇野氏からは、前回のワークショップで中島隆博氏(EAA院長)から投げかけられた、「石牟礼道子の世界をひらく」ときのひらかれる世界とはいったいどのようなものなのか、という根源的な問いが、「魂」や「いのち」と関わるであろうことが述べられた。また、それは前回に張政遠氏(東京大学大学院総合文化研究科)が示したように、「道」で他者と出会い「経巡る」経験、さらにはそこで花を見つけるような、根源的な感覚を磨く経験に通じているのではないか、という期待が今回の催しにあることが明かされた。

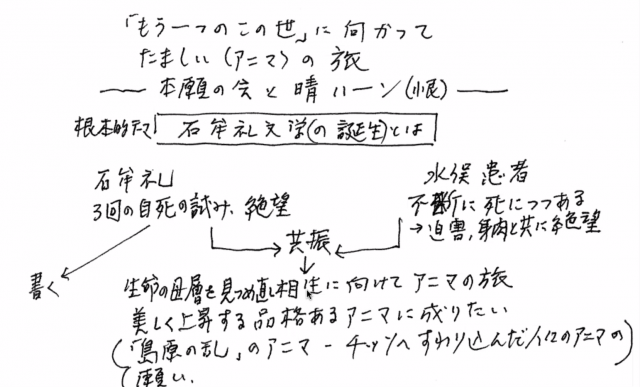

そのような問題意識から、今回、基調講演を行ったのは宮本久雄氏(東京大学名誉教授)である。「アニマへの旅——本願の会とハン(晴恨)」と題し、宮本氏はこれまでの石牟礼本人とのつきあいから湧き出てきたことを語った。

石牟礼自身の世界に対する絶望も指摘した上で、宮本氏は、石牟礼による「もう一つのこの世」にわたしたちがどのようにコミットできるのか、という問いを、水俣病患者との共振が「魂=アニマ」、すなわち何度も死ぬからこそ甦る根源を媒介に辿れるのではないか、という思考の道筋を示した。そして、祖母との関係から絶望を振り切って歌われた一首「狂へばかの祖母の如くに縁先よりけり落さるるならむかわれも」を、彼女の「アニマへの旅」の出発点と措定した。本願の会にも言及しながら、宮本氏自身がかつて韓国の作家らとの交流のなかで発表した、地獄であるハーンをハン(晴恨)の世界に転換してゆくための道として示されたのは、わたしたちもまた、花非人になり、この世に参加し、アニマの国の人になることであるという。石牟礼によって呼びかけられるそのような要請に対しては、魂の深みを見ることで、それが実現することが語られた。ほかにも、概念言語を越えてゆくための困難に際して、原田正純氏による物語論としての水俣学や、事件と共に生起する「事言葉」をめぐる思考も紡がれた。その途上では、視覚に頼りすぎ身体性が失われている現代において、声に出して語る経験、さらには「巡礼」が持つ意義が、自身の途中下車の経験と共に語られ、歩く旅によってはじめて時間と空間が変容し、自分の身体を生きる経験につながるのだと語られた。それが、石牟礼がそうしたように、存在の母層の言葉を聞くことであり、感性を養うことそれ自体が大きなアニマの旅の一里塚になるというのである。そして、アニマの国へ参与してゆくことと言葉が関わっていることが指摘された。

宮本久雄氏(オンラインで駒場祭が行われる駒場キャンパスにて)

質疑応答では、さまざまな文学ジャンルがあるなかで、石牟礼が、詩人ではなく、あえて作家として物語風の『苦海浄土』が書かれたのはなぜだろうか、という問いかけがあり、それに対しては、詩に近いリズム感覚のなかにテクストが書かれていると応答された。つまり、テクストが語りであり、根本的な枠組みが歌なのではないか、ということである。また、許される側と許す側の構造にも目配せをする形で、戦争における許しの問題をどう受け止めればよいのか、という問いかけがなされた。それに対しては、倫理や規範を越えた見地の問題であり、自分の全存在を込めて相手を受け止めないと起こらない、といった困難さが、十字架も例にしながら、応答された。

すでにこの第1部で、答えが出ないままに、石牟礼とともにあることで浮上するさまざまな問いを問い続けてゆくことが「アニマの国」へのひとつの参与の仕方であることが体現されていたとも言えるだろう。

ーー第2部ーー

パネル発表の、最初の発表者は宮田晃碩氏(東京大学大学院総合文化研究科博士課程)であった。宮田氏は「亀裂としての言葉——『苦海浄土』と『椿の海の記』をめぐる言葉の主体性と共同性への問い」と題し、石牟礼とともに「言葉」を思考することを試みた。『苦海浄土』第一部の「ゆき女きき書」と「私たち」がどう関わることができるのか、これが「誰の語り」なのか、を問いながら、宮田氏は山田悠介氏の議論を引き継ぐ形で、詩的な言葉を互いに語りかわす人間のあり方を、ハイデガーの詩作と思索をめぐる議論に接続し、そのように語り続ける必要性の背後にある根源的な「隔たり」を指摘した。そして石牟礼の『椿の海の記』(1976)のとりわけ第8章「雪河原」を例示し、人間同士の隔たりだけでなく、言葉以前の世界との隔たりをも石牟礼が描いていることを指摘し、そうした「亀裂」に対して、それでもなお、ときには祈るように、言葉によって、応答し、語らなければならないと結論した。

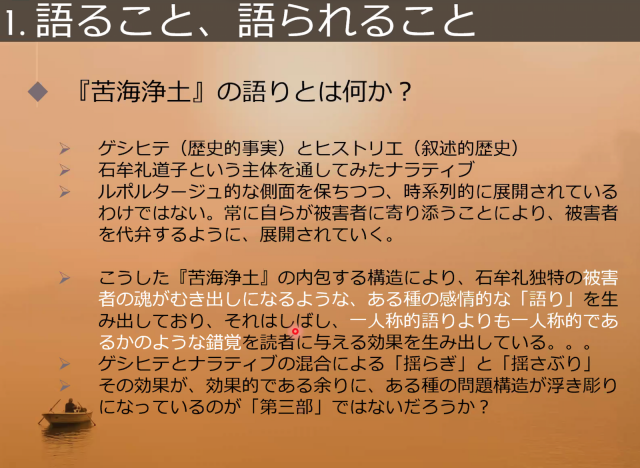

次の発表者の建部良平氏(東京大学大学院総合文化研究科博士課程)は、石牟礼が1988年の中村了権との対談で明かしている『苦海浄土』命名のエピソードを素材として、苦海の悲惨だけでなく浄土の美しさもまた、読者に訴えかけてくること、さらには、石牟礼がそうした「苦海浄土」と共にある感覚をたえず持ち続けていたことを確認した。その上で建部氏が具体的に取り上げたのは、第2部『神々の村』第6章に描かれたチッソ株主総会の場面である。そこに現れる「狂い」の背景には、御詠歌の練習を経ての文字と声と感情の融合があり、それが株主総会という舞台にて、虚しさの解放と「実」への変化、すなわち清々しく共に狂い共に救われる様に結実したのではないか、と主張がされた。その上で、建部氏は、第2部第2章に描かれる山で狩りや養蜂をする田上義春氏が救いのように感じられている点に着目し、作中で石牟礼が、彼が「向こう側の世界」から「漂浪(され)き」出てきているのではないかと思考し、彼の笑顔が自然の神々のそれであるかのように書かれていることを分析し、「苦海浄土」を共にしたことによる微笑みと美しさもまた作品に現れていると指摘した。

最後の発表者の佐藤麻貴氏(東京大学連携研究機構HMC)は、「もの語るということ——主観と客観のはざま」と題し、石牟礼の『苦海浄土』を歴史的叙述と捉えた上で、これが加害者でも被害者でもない立場から三人称的語りで、一人称的な語りでもないにもかかわらず、被害者側に寄り添い、当事者に近づくことで一人称的な語り以上に読者を魅惑する力を備えている構造にどのようにアプローチできるのか、という問題意識を明確に示した。そして、環境問題の歴史の語り方のうち、第三者の共感を誘い、二度と環境問題を起こさないよう読者を啓発するスタイルが『苦海浄土』にもあることが指摘された。宇井純の『公害原論』(2006)にも依拠しながら、佐藤氏は、公害問題では様々な立場があり、それぞれの語りがあることの困難に目を向けた上で、複雑な相違する立場の対立構造をとらえるために、アニメ映画『鬼滅の刃』(2020)を例として取り上げた。ここで示されたのは、一度失われた人間の尊厳や命は、たとえ戦いに勝ったとしても、何があっても、二度と戻ってこない、という事実である。分断された被害者、加害者、加害者の闘争相手といった組織のそれぞれに存在する論理が交差する際に闘争が生じるという、パラレルな共存の叶わない人間の姿を概観した上で、佐藤氏は『鬼滅の刃』で悪の側の苦悩が描かれていることに着目し、良心と正義の問題に議論を接続した。

休憩を挟んで、質疑応答が行われた。まず、張政遠氏からは三者の発表から共通する問いとして「救済」が抽出され、「許し」をどのように考えるのかが問われた。すなわち、簡単には救済されず、自分だけではなく相手のある、乗り越えがたい隔たりのある問題をどのように乗り越えられるのか、そもそも乗り越えるべきなのか、という問いかけがなされた。つづいて、フロアからあがった、現在、石牟礼を読み意義について、宮本氏への質問が紹介され、応答がなされた。そこでは、水俣病の問題が金銭補償に還元してゆく流れを、現在の新型コロナウィルス感染症拡大と繋げる形で、社会制度や補償の中で救われない魂の問題があることを指摘された。魂の問題が現在の不幸な災厄の中で忘れられているというのである。そのために石牟礼を読み直すことが重要になってくるのではないか、と応答された。そして、魂の美しさが問われるべきであると応答がされた。宮本氏は、ニュッサのグレゴリウスが十字架のキリストに見出した愛の美しさと、デフォルメされた水俣病患者が石牟礼文学に描かれていることに触れ、自分の姿を歪めてでも他者にコミットをしてゆく姿勢がコロナ禍で石牟礼を読む際に求められるのではないか、と応答がなされた。

宮田氏からは「救われる」ことの背後にある何から救われるのか、という問いや、それでもなお「つながり」を求める人間同士の現世での希望がある可能性が答えとして述べられ、建部氏からは『苦海浄土』は毎行毎行違う態度で読んでゆかなければならないような感覚から、狂い、救い、笑いという三つの観点から石牟礼文学が書こうとしたことに近づこうとした企てが明かされた。佐藤氏からは、人間である以上、金銭ではなく、世代を越えた、継続的な対話や和解、魂の寄り添い合うことが「救済」につながるのではないか、という応答がなされた。そのあとも議論はひろがり、記憶の継承と水俣湾埋立地の石仏、『鬼滅の刃』ヒットの背景にある違う現実を重ね合わせる力、妖怪等を受け止める感受性や心性、『チェルノブイリの祈り』とのつながりなど、話題は尽きなかった。

最後、石井剛氏(EAA副院長)は、15年という時間について話をした。すなわち、2005年のUTCPの石牟礼イベント以来、15年が経ち、それがどのような長さなのか、を考える際、昭和28年に水俣病が公式発表され、『苦海浄土』第1部の終わる昭和43年までの15年が想起される、というのである。また、議論の終盤で取り上げられた石牟礼のキーワード、渚という、和解し得ない山と海が交わる場所が汚染されたからこそ、水俣病は起こったのであり、汚染のフロンティアとしての渚から、「わたし」自身が、なにか歴史や加害を負ってしまっているのではないか、という思いが述べられた。そして最後に、ワークショップ中に何度か現れた「甦る」に言葉をかけるかたちで、息遣い=プシュケーの込められた石牟礼のテクストを「読み返す」ことが「甦る」ことにつながっているのではないか、と発言があり、テクストを「読み」、「甦らせる」場としての大学の意義が述べられた。

宮本氏も参加をした、2005 年 11 月 28 日から 30 日まで、熊本で開催されたUTCP シンポジウム「天草プレアニミズムと近代の超克—―石牟礼文学から始める」の当時のポスターの趣旨文には、「具体的風土的な日本のアニマから世界史的な地平で各文化に生き抜いたアニマの思想に至る考究は、一方でこのシンポジウムの成果として刊行され、他方で国際的対話を拡げる契機となるであろう」とあった。歳月の隔たりを越えて、どうやって、新しくアニマについて、さらにはモラルについて考えてゆくことができるのか。早急に答えを求めることはせず、これからも時間をかけて、未来に向けて探りつづけることをそれぞれが確認する集まりになったと言えるだろう。

なお、今回の開催は、感染状況の悪化から開催形態の変更を余儀なくされるなど、さまざまな困難があった。そうしたなかで、実現のために尽力してくれたすべての人に感謝したい。

報告:髙山花子(EAA特任研究員)

写真撮影:石井剛(EAA副院長)

具裕珍(EAA特任助教)

髙山花子(EAA特任研究員)